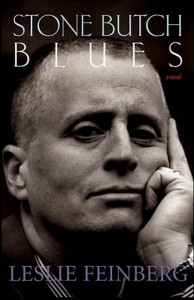

(1999年《藍調石牆T》中譯本出版,這是何春蕤為了幫忙打書而寫的文章,很清晰的描繪了性別壞份子,也就是那些挑戰性別體制、不見容於主流者的主體的存在和意義。刊載於《勁報》1999年9月9-11日)

1、 在《藍調石牆T》這本小說中,主角Jessie的「錯誤」性別表現從小就受到質疑、嘲笑,甚至嚴厲懲罰。為什麼一個人的性別表現不能自由自在而要受到如此嚴厲的監控呢?

1、 在《藍調石牆T》這本小說中,主角Jessie的「錯誤」性別表現從小就受到質疑、嘲笑,甚至嚴厲懲罰。為什麼一個人的性別表現不能自由自在而要受到如此嚴厲的監控呢?

我們可以用一個類比來說。愈是不穩的、覺得自己的正當性有問題的政權,就愈覺得需要用高壓的方式來掌控人民。如果一個政府汲汲於檢查信件、監聽電話、肅清異己,這些措施所顯示的其實不是這個政權的穩固;相反的,它們顯示的正是這個政權的脆弱,危機四伏。

從這個角度來看,性別體制(簡單的說,就是一個文化得以確立性別分野的各種實踐和規範的總和)對性別的各種呈現形式進行監控,愈是嚴格,就愈凸顯自身的不穩定,因為性別壞份子處處皆是,抓不勝抓。說得更明確一點,性別體制需要持續透過積極消滅像Jessie這樣的性別壞份子來肯定自己的霸權,並且警告其他人不要輕易越界;但是同時,它的每一次監控和懲戒也都泄露了它自己的危機感。

另外,性別體制和其他權力體系之間常常有著共存共亡、錯綜複雜的連帶關係,這也就是說,性別體制的不穩很有可能會攪擾到其他體系(例如親子關係、教育體系、威權人格的塑造等等)的不穩,因此安於其他體制的人群通常也會希望性別體制維持它的穩固。在這種利益考量之下,所有的性別「異類」都需要被「矯正」「輔導」,Jessie從小受到的壓迫正標明了這個體制的運作。

2、相較於《藍調石牆T》所描繪的美國1950年代性別高壓統治,1990年代台灣的性別統轄是不是比較輕鬆了?

我覺得與其說比較輕鬆,倒不如說是轉換了一些新的爭戰疆界。在最明顯的外表上,1950年代美國女性穿著男服引發很強烈的反應,甚至會有人對她們暴力相向,但是1990年代服飾的中性趨勢或交互穿著都使得女性穿著男服不再那麼刺眼,然而對男著女服的驚恐疑懼似乎仍然頗為緊張。在髮型方面,經過1970年代披頭風的衝擊,男人留長髮已經比較能被大家接受,但是女人如果梳西裝頭或三分頭就比較容易引起此刻的文化焦慮。另外,騎重型機車、穿軍靴、皮革裝飾等等過去有強烈性別訊息的文化實踐,現在有可能被讀成個人風格或流行而淡化了其中的性別含意。這些方面的重心轉移都會影響到成人會在哪幾方面特別「關照」青少年。

性別異類還有另外一個常常受到關注的生活層面,那就是交友。一旦進入青少年時期,一個人交友、約會的對象就會開始受到異性戀社會很嚴格的檢驗,因為一個人的對象選擇通常被視為其性別的指標,如果這個人到了一定年齡還無所行動,對異性沒有什麼積極反應,那麼多半就會遭到性傾向的嚴密觀察,以斷定他是不是有問題。而在這個同性戀意識逐漸普及的年代中,許多坦然的訴說和分享,一方面使我們對性傾向方面的差異提高了敏銳度,但是對另一些人而言卻也對性別異常的表現多了一份緊張。過去女生和女生玩在一起時,不會引發太多焦慮,交朋友嘛!但是一旦對性傾向的敏感度增高,性別異議份子就必須承受更多的猜忌和排擠了。

從這些角度來看,我們不斷的面對新的性別佈局,也參與不同的性別爭戰。但是重要的是,我們能從1950年代以來美國性別異議份子的抗爭經驗中累積到什麼樣的智慧和策略呢?

3、《藍調石牆T》很生動的描繪了一個tomboy偷穿她爸爸的衣服,甚至後來在認同上表現出雌性豪邁的生活實踐。我們文化中的tomboy呢?

其實如果我們仔細一點來看周圍的小女生,或者回頭想一想我們自己成長的過程,就會發現有非常多女生從幼稚園階段開始就是非常強悍的,她們的聲音很大、活動力很強、跑得很快、力量很大、爬上爬下、跟男生打架一點也不輸、獨立地做許多事情、對各種遊戲玩具都有興趣。從這個角度來看,我們身邊應該有很多tomboy才對啊!女人應該有更大的力量啊!可是曾幾何時,她們卻長成了我們周圍手無縛雞之力、膽怯退縮的女人。這是怎麼發生的呢?照我看,她們有些是被嚴厲懲罰「矯正」的,還有更多是在被迫穿粉紅紗裙、收斂聲音、學習顧家的這些日常互動中消滅的。而現在還維持動力和豪邁精神的tomboy都是在文化夾縫中努力找到自己的生存空間,創造一些存活的機會,才能到成年都還保存陽剛氣息,因此此刻我們眼前可見的butch真的是很難得的。從這個角度來看,成人實在需要反省自己在維繫性別高壓體制中所扮演的角色。

4、《藍調石牆T》中也提到了1970年代美國女性主義對T的看法。像Jessie和情人Teresa一起去參加女性主義聚會時,校園中的女性主義者就很無法接受像Jessie這樣的「女人」,不認為她是女性主義群體的一份子。為何女性主義不能接受這樣的性別認同呢?為何會產生這麼大的排斥呢?

不管是1970年代的美國或是1990年代的台灣,很多女性主義者都會高唱「女人認同女人」的姊妹情誼理念。可是問題就是,在她們的想像中,有「某些」女人是比另外一些女人更女人、更典型、更有見識、因此也更有權力決定別的女人應該怎麼生活的。我們是怎麼知道有這類「優勢」女人的存在呢?例如在小說中,Jessie歡歡喜喜的和情人一起去參加女性主義集會,卻被排擠為異類,她最後只能痛心的說:「妳們傷了一個女人的心」,這個例子就暴露了姊妹情誼的底線:「姊妹情誼」只存在在「某類女人」之間,而另外一些「不夠格」的女人是不包含在內的,她們即使「改邪歸正」也只能勉強入會做候補會員。

事實上,只有當異類女性主體出現的時候,像「女人認同女人」這樣聽來溫暖包容的口號才暴露出它醜陋狹隘的底線來。以1990年代的台灣為例,當台北公娼、鋼管辣妹、檳榔西施、變性者、代理孕母、寫真女郎出現而且肯定自己所做的人生選擇時,我們突然發現那些號稱「女人認同女人」的女人變成了非常嚴厲的女人,她們譴責這些異類女人,甚至援引法律來逼迫這些異類女人放棄她們的自主權力。在這個時刻,我們才看見,原來性別壞份子所承受的壓力有很大一部份竟然是來自號稱要挑戰性別體制的女性主義者。這麼說來,性別壞份子是一把照妖鏡,它照出了隱而未現的體制支持者。

中央大學性/別研究室的甯應斌教授曾經在一次研討會中提到,女性在性別體制中並不是最下層的階級,她們在和性別上層的男人相較時或許是弱勢,但是事實上,像《藍調石牆T》的作者本人費雷思或者像書中的主角Jessie這樣的T才是性別體制的最下層。這也就是說,女性事實上是性別體制的「中間階級」。這裡的中間階級不一定是中產階級,畢竟,中產階級的說法強調了主體的經濟地位,而「中間階級」則凸顯了一個群體的位階。

在主流婦女運動的想像中,女性還有上升的希望(也就是說她們事實上在性別體制中不是那麼的一無所有,或者能夠一無所失、義無反顧的挑戰性別體制),她們也有極為強大的向上爬、向上升的慾望,想要而且認為一定能夠分享上層男性的權力。而中間階級爭取分享權力的方式很主要的就是跺掉腳上的塵土、洗去可能和下層類似的標記,一心表現自己和那些下層的、不入流的異類女人不同,而和上層的掌權男性倒有不少共通之處,於是她們就踩在別人頭上,以踐踏異類女人的方式爬上去了。

這有點像立志邁向執政之路的政黨,為了要執政,要贏得社會大多數人的尊敬和信任,他們一定要拋棄原本可能較為基進的做法,開始採用各種不令人討厭而討好主流價值的做法,也就是無論做什麼都不要太過分挑戰體制。畢竟,要是崩垮了體制,自己爬上去的時候就沒有政可以執,沒有權可以掌了。這也就說明了為什麼這種執政之路的政黨以及各種半吊子的社會運動都會努力踢掉在身上黏著的那些鬼魅魍魎。而婦女運動排擠女同志、性工作者、代理孕母、瘦身寫真者,都說明了她中間階級歧途向上爬的性格。

這麼一來,原先在婦女運動中有著「女人愛女人,女人認同女人」這個可以有潛力拉幫結派、擴大運動基礎的做法,但是現在這個口號在石牆T的例子中卻暴露出非常侷限、排擠的內涵:妳不是/不像/不夠格做女人,因此我們不認同妳,也不愛妳。這個現象是值得我們思考的。

5、從書中Jessie的故事來看,小時候別人認為她性別不明,她後來離家到酒吧找到butch的認同,甚至確認自己是石頭T,後來則更嘗試變性,這個過程似乎顯示許多性別壞份子終其一生都在為她們的性別認同而奮鬥,但是仍然無法被性別二分的社會劃分系統辨識,她們的未來是什麼呢?

我不覺得Jessie這樣的人是在為她的性別認同而奮鬥,因為說「她在為她的性別認同而奮鬥」就是說她好像有某種性別認同,因而在奮鬥,也就是把她的身分定下來,認為她終究會找到自己的位子,而這正是Jessie一生不斷變動的身分所拒絕的。

我覺得比較有趣的說法是說她一生都在衝撞性別體制的侷限性。過去很多人認為對性別體制最重要的挑戰是來自女性主義,可是我們也看到最主流的女性主義不是在徹底挑戰性別體制,而是希望在體制之內改變分贓制度而已。也就是說,在不更動既有性別二分體制的框架下,男性還是做男性,只是比較溫柔負責的新好男人,女性還是做女性,只是有時也可以經手國家大事;說得白一點,女人多分一點餅吃吃就好了。這樣的做法並沒有改變性別體制,只是改善自己在性別體制內的位置而已;對於性別體制底層的異類壞份子來說,這根本就沒有改變她們的處境。

相反的,真正對性別體制進行不斷攪擾的正是像Jessie那樣的人,是那種拒絕在性別體制內找到安身立命的所在、不斷主動嘗試各種身分性別的人。而事實上,她們也是性別體制無從辨識、根本唾棄的人。

我們周圍有很多人就是不斷抗拒性別體制內所包含的、強大的、對於個體的殘害力量,她們是以自己的血肉生命活出性別體制之外的無限可能:既非男,亦非女,既是男,也是女。Jessie這類人的存在是在宣告:「性別體制,去你的!我根本就不甩你!我不斷地遊走在不同的性別位置上,我要用我的現實生命來告訴你我們還能有多大的身體可能性。」性別體制以為簡單的二分就可以統籌全世界全人類身體的想像、慾望、需求,然而性別壞份子各自多樣的、怪誕的、噁心的、令人憎惡的身體存活,卻對照出性別體制的以管窺天,這些性別壞份子的生命才真正顯示了性別體制的侷限性,也描繪出外面的世界還有多大的空間。

此刻,這個空間和我們的想像、科技的發展、其他性別壞份子的存活,是息息相關的。我們的想像能有多大,我們能多善用科技發展,我們能怎樣呵護其他性別壞份子的生命,就能讓我們看到還有多大的性別空間、變化空間、混種空間。性別壞份子的存在,才能戳破性別體制的謊言,打開文化想像的邊界。

轉載本網頁時請保留本版權註記