超越仇恨框架:訪談崴洛克與布朗斯基

訪問/Lindsay Beyerstein1;翻譯/何春蕤

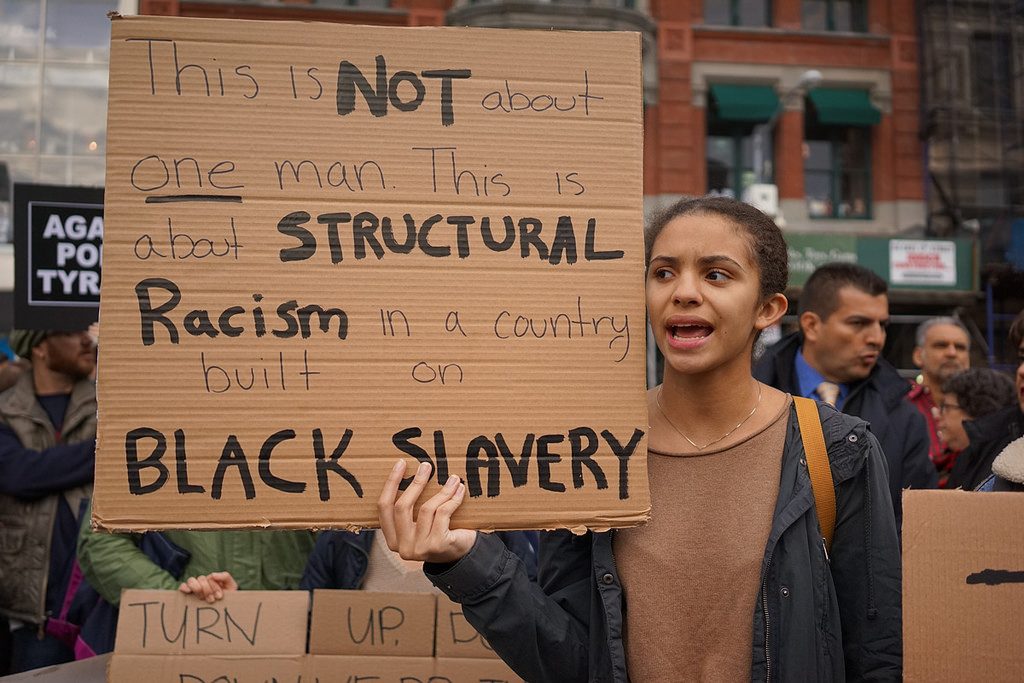

不管是任意連續殺人、破壞回教清真寺、或是歧視攻擊酷兒青少年,美國人都會很快的把這些舉動歸因於仇恨。「仇恨犯罪」的標籤也鼓勵我們譴責那些出於極端個人成見而採取的行動,看起來好像我們追求和平社會的障礙就是那一小撮偏差的傢伙。然而事實上,我們社會長年支持各種暴力行為,而這些暴力的對象正是仇恨犯罪的同一批受害者。極端份子其實就是我們社會的產物,他們之所以會仇恨犯罪就是因為在周遭的社會裡耳濡目染,習慣了支持大批監禁、武裝巡邏、學校直送監獄的措施、以及其他各種結構性暴力不成比例的施行在有色人種、酷兒和跨性別、或其他性別不馴者、窮人身上。

本文作者之一的崴洛克(Kay Whitlock)是個獨立學者,研究的主題是結構暴力,與同僚共同創建了〈刑事不法〉(Criminal Injustice)部落格系列,探究有關罪行、罪犯、和司法體系的各種迷思,尋求拆解監獄工業組合。另一位作者布朗斯基(Michael Bronski)則是Dartmouth College的教授,著有獲獎專書《美國酷兒史》。兩人近年合作撰寫了《反思仇恨:美國文化和政治中的暴力、良善、與正義》(2015)。

記者:什麼是「仇恨框架」?

崴洛克:「框架」就是形塑人們如何認知議題的思想或修辭路徑。框架總是預先框定了我們處理特定情況時的趨向。

在美國的進步政治裡,所謂仇恨框架有四個假設:第一,仇恨只深植於個人非理性的成見以及對差異的恐懼和厭惡裡;可是事實上,仇恨也存在於歷史文化脈絡裡,存在於意識形態和優勢主義裡。第二,仇恨就是仇恨,其他細節都無關緊要。第三,仇恨政治關切的就是那種因為個人成見走火入魔而形成的瘋狂非理性感覺;也就是說,仇恨與社會結構無關,也無關權力階序,無關建制措施。第四,仇恨是由那些違反普世公平標準的極端主義者、適應不良者、特立獨行者延續的,文明社會因此不能容忍仇恨暴力,應該加以唾棄。

在現實裡,文明社會其實並不憎恨那些所謂針對邊緣脆弱群體的仇恨暴力。相反的,文明社會本身一直提供各種模式、政策、做法,將有色人種、酷兒、殘障、甚至某些女人持續邊緣化。仇恨框架則模糊了這種對結構暴力的思考,反而說我們應該追捕的只是那些瘋狂的極端份子而已。

我們這本書的核心問題就是:仇恨如何被政治目的動員使用,而這種使用又如何毀掉了好好談談結構議題的可能性。

你覺得那些監督組織積極監視仇恨團體其實沒什麼用?

崴洛克:我們必須認清,明目張膽的種族歧視、外族恐懼、反酷兒想法隨時都可以從我們所知的邊緣借力以進入主流政治。但是稱呼它們為「仇恨團體」是不太準確的,那就是把許多不同的歷史收攏在一個單一的、過分簡化的模板上,也使人錯誤的以為仇恨「存在他處」、「是極端的」。可是真正的問題其實就在主流美國的公民生活和文化裡,因為根本就很難區分所謂「仇恨團體」的宣傳說法,和文明的公民/宗教領袖在減縮或拆解過去民權及經濟正義成果時所採取的行動。

那些(仇外的)本土唯上論、白人優越主義、以及活躍的反LGBT團體們或許肆無忌憚的表達了自己的優勢信念,但是這些意識形態本身卻是和拓殖殖民主義、原住民滅種、奴役制度、優生運動、經濟剝削等等完全「文明可敬」的計畫一樣古老。仇恨對我們的政治而言非常重要,但是人們卻不願意承認自己心中有恨,就連我們公認最可恨的煽動仇恨者,例如新納粹主義,都常常拒絕承認他們仇恨他人。

布朗斯基:他們有時承認有時否認。我在Dartmouth教「同志研究入門」時曾經想要討論1998年被打死的同志大學生Matthew Shepard的案件。學生們都看過相關的紀錄片“The Laramie Project”,他們也認同死者,大部分學生甚至說他們痛恨兇手。人們在這種時候好像都很急切的想要站在仇恨的這一邊,但是用一種審慎的方式表現仇恨,自我感覺很好。

可是我想要學生們在仇恨的框架之外思考這個案件。這並不僅僅是一個可親的、可愛的、年輕金髮男同性戀被冷血謀殺的簡單恐同案,我想要學生思考更寬廣的例如性別舉止、貧困、甚至地域等等議題。另外,人們從不認為自己仇恨別人,總是說自己被別人恨,但是一旦他們真正遭受仇恨,很快就會有慾望要恨回去。

崴洛克:大部分新納粹主義者會說他們的主旋律是愛,其實,幾乎每個人都會說自己的政治理念出自愛。不過你要是讀讀留言裡的各種討論就會知道不是那麼一回事。

不管是左是右或是中間,人們常常用自己所厭棄或蔑視或反對的人來建構我們自己的美德。這在進步圈裡就和右派圈裡一樣常見。

所以,在左翼裡,我們也是用仇視監獄工業體或暴力警察來定義自己?

崴洛克:仇恨的語言是很好用的定位器,我們每個人多多少少都會用。我也用。但是我會不斷要求自己要細緻的看待議題。

你沒法說2014年美國密蘇里州佛格森城一個手無寸鐵的年輕黑人被警方槍殺而發生暴動時警方所使用的極端暴力是出於他們對黑人的仇恨。事情遠比這個複雜。其中有一個根源是白人優勢主義的意識形態,但是人們當然有可能因為不管別人死活或者對他人的命運全然冷漠而十分殘暴、輕蔑的對待別人。

你是說佛格森警方的暴力處置不是出於深刻仇恨,而是根植於「黑人不是人」、「黑命不關天」的社會意識形態嗎?

崴洛克:我認為這些因素都有。美國從開國以來的政策和措施一向就不把黑人的生命當回事,這種冷漠徹底到連非黑裔人口自己都不明白他們的冷漠或蔑視是從哪來的。很多時候這種種族歧視不一定是沸騰可見的,但卻是深刻編進社會文化肌理的,這麼一來,政策就很容易向著追捕那些干犯仇恨犯罪的人傾斜,反正我們已經知道要針對哪些人。不過,牽涉到一整個城市的時候,例如佛格森、克里夫蘭、芝加哥、奧克蘭,問題就大了。

布朗斯基:會做出那種可惡的仇恨暴力舉動的人往往有個特徵,就是他們常常視自己為受害者。佛格森警方可能就認為自己被利用了。另外一個極端的例子就是三K黨總認為自己是黑人權益提升下的受害者。我們分析時絕不能漏掉這個因素:三K黨認為自己是體制的受害者,而且往往比在他們手下受害的人還要受害深重。

崴洛克:白種男異性戀的權力結構在面對抗爭時總是會把自己呈現為受到抗爭者迫害的受害者。

你們這本書的重要主題就是失能(俗稱殘障),你們描述了數個世紀以來,失能是如何被理解為可恨的狀態,因而有正當理由使用強制手段處理,例如把失能者放逐或者關進機構裡。如果失能者被視為怪物或本質上就有罪犯性,當然就可以輕易的把對他們的惡待,看成是社會自我防衛的舉動。

崴洛克:失能者常被想像成惡魔、變態、或缺陷,這些標籤也被用來描述位置不在權力階序中央的所有群體,因此有關失能的問題辯論也會涵蓋印第安原住民、非裔黑人、投票權、公民權、甚至包括女人。不過,其中也常常出現矛盾的動能以處理強大的焦慮:失能者因而被建構為罪犯,是恐懼和厭棄的對象,同時也是被施恩憐憫照顧的對象。

布朗斯基:我有個朋友在Tufts大學教「失能研究」,他說他在課堂上用了1931年Fredric March主演的電影Dr. Jekyll & Mr. Hyde(化身博士)的片斷。當年輕英俊的男主角喝下藥水變成瘋狂殺人的Mr. Hyde時,他的轉變非常明顯,皮膚立刻變黑,牙齒殘缺,駝著背,身體變形,看起來就是個非裔黑人。這印證了常見的迷思:非主流的人(包括非裔美國黑人)往往是殘障而邪惡的,這部好萊塢片以短短的90秒很具體的顯示了這一點。

在書中你們指出不受歡迎的群體往往被定義為比較不利的位置,例如失能者被定義為次等,女性和黑人也被拿來和白男的理想形象相較,被建構成身體缺陷不足。

崴洛克:我們在書中決定以失能做分析的視角,其實我們也可以選擇種族、性別、酷兒做視角,同樣可以進行深刻的分析。性別、性別規範、階級、種族其實都在我們說的這些故事裡交織,而我們之所以在說故事的時候強調各種不同壓迫的交織,為的就是要顯示進步運動若是以孤立的、平行的、單一議題的方式來打仗將會有怎樣的後果。

你們是不是認為「仇恨犯罪」中的仇恨因素,其實跟一些社群雇用壓制型的保全力量是出自同一種衝動?

布朗斯基:就某種簡化的意義來說或許是同源,但是我們應該切實的檢視每種利益,設法理解每個個別情況,看看它是如何鑲嵌在更大的結構模式裡。最好不要因為行為類似,就把人都歸於同一類。

崴洛克:特殊的、戲劇的、聳動的、不把邊緣群體的人當人的暴力行為,例如攻擊者立意去抓一位男跨女,或者「給那個南美移民一個教訓」,這些往往很容易引發充滿正當性的義憤。當然上述暴力行為很嚴重,在視覺上形成一些可怕的場景,人們覺得需要做出回應,於是全面動員聚焦於隨機殺人或者各種暗殺的案例。就像我們在書裡說的,恐懼本身就會有後果,它讓我們動起來。

然而,人們沒注意的是,不管誰掌權,我們仍然年復一年的看到結構型的暴力在最文明而私密的場域裡繼續發生。這種暴力是穩定的、持續的,也是全然龐大的。我講的就是監獄、拘留所、精神病院,以及全然警戒、有著絕對仲裁權、可以把犯了小錯的孩子送入罪犯/司法系統的那些公立學校。這些被關在機構裡的失能者都被絕對的權力看管,承受無比的暴力。

我的第一本書在2001年就挑戰了這種仇恨框架,當時我巡迴演講仇恨立法的侷限時,本來很熱情關心社會正義的一些好人,一聽到我講監獄的結構型暴力就勃然大怒。他們無法想像司法體系不是用來處理人們的焦慮的。一想到要去挑戰用體制暴力處理罪犯,他們就沒法接受。

也就是說,他們只想處理針對「無辜者」的暴力,而無法譴責針對「壞人」的暴力?

崴洛克:你說得對。我不責怪他們,我一生的工作有一部份就是要在人們根本不覺得有暴力之處指出暴力的存在。

什麼樣的暴力行為比較不會被人視為暴力?

崴洛克:基本上,在監獄和拘留所內進行的暴力不被視為暴力,單獨禁閉也不被視為暴力或虐待。還有,現在已經形成了一個「學校直通監獄」的系統,許多白人根本不知道這個系統多普遍,也不知道校內各種監控通報的「資源人士」有多大的影響力。

布朗斯基:講到不被視為暴力的暴力,我任教的大學裡優勢學生組織的兄弟會、姊妹會系統很強大,這些學生組織每年開學都會進行一些大家覺得完全ok但是卻非常暴力的虐待行為,包括從暴力襲擊到性侮辱,例如逼迫新生吞下一吃就吐的食物,或者強迫他們吃利尿劑呆在廁所裡幾個小時。這種虐待行為是透過羞辱他人來建立自己的陽剛形象,但是很多大學校園裡這種行為還是可以被接受的,甚至是被讚賞的──直到有人在過程中意外死掉。

就像美軍虐待伊拉克戰俘事件曝光時,權威人士還說,大學校園裡兄弟會也做同樣的事,這沒什麼大不了。

布朗斯基:沒錯,他們就是這樣說的。

崴洛克:我們在書裡談到,如果想要面對這樣的現實和現象,我們真的很需要一些睿智而有攪擾力的文化策略。例如監獄裡不肯發放保險套防範HIV感染,愛滋組織ACT-UP就空投保險套到監獄裡去,或者像是芝加哥光線兵團,他們動員人們拿著有LED燈亮出進步口號的牌子進行快閃行動。

在我們還沒能達成更深刻的意識轉化之前,我們只能玩這些小把戲,只能找新方法讓老的系統問題繼續。但是如果我們能夠用新鮮而出人意外的方式來講出新的文化腳本,那麼或許我們可以產生一些新的洞見。

你們在書裡也寫到重新發掘「良善」的重要性。你們會建議大家用什麼方式來重新聚焦良善,而不要總是以我們仇恨的人來定義我們自己?

布朗斯基:每個人都希望被當成好人,這真的是個值得思考的問題。我們倒沒有特別要重新定義良善,但是在新書發表會和聽眾對話的時候,我們也覺悟到需要讓人們開始思考什麼叫做「良善」:如果我們邁出日常例行公事的侷限,那意味著我們需要做什麼?如果做些和日常老路子相反的事,那又是啥意思?

1.原文於2015年7月27日發表,標題為”Beyond the Hate Frame: An Interview with Kay Whitlock & Michael Bronski“。