「別人的失敗就是我的快樂」:

暴力,洪凌科幻小說與酷兒文化批判

中央大學英文系

白瑞梅

(Amie Parry)

清華大學中文系

劉人鵬

別插嘴,沒有人會洗去你的記憶,那是晶片自動消弭程式的運作系統。你會忘記,那是因為你輸了。異化人性、收買靈魂的奧曼帝公司,全知全能全在的宇宙人工神又大獲全勝!根據最原始的「協議」,你必須再來一次,再玩一回,直到你「擊垮」奧曼帝公司,晶片洗刷掉的原生記憶才會歸還原主──(洪凌,〈記憶是一座晶片墓碑〉127)

妳明白了?在那次交會之後,文字與慾望一起跑入妳的體內。妳的身體就是這個故事進行的場域。(洪凌,〈水晶眼〉161)

洪凌(1971-)的作品通常被認為是臺灣解嚴之後的1990年代裏「後現代」「情慾」書寫的繽紛異色之一。近十年來她出版的著作包括動漫畫評介、文化評論、長短篇小說、散文等,刻正進行的則是一系列長篇科/奇幻小說創作,以及英文科幻名著選譯導讀。她的早期科幻作品〈記憶的故事〉短篇小說(其後收入選集時更名為〈記憶是一座晶片墓碑〉),曾在1994年的「幼獅文學獎‧科幻小說獎」中獲得優選,其他多種創作,雖未標誌為科幻作品,但讀者評論或學者推介文字中,多半會指出其揉合「科幻」要素。

本文將試著離開臺灣常見的科幻論述脈絡,重新閱讀洪凌科幻小說在文類上的特色,以及她在科幻小說創作方面的貢獻,特別是對於由科幻產生的某些議題的探討,例如:隨時空而改變的社會「監控」形式、「暴力」的文化意義,以及特定常模被自然化而當成「現實」之認知上的呈現等等。許多學者指出,對這些議題重要而具批判性的探討,是從當代科幻文化產生的。這幾個從過去與當代科幻文化產生、而被問題化的要素,有著不同的形式,我們認為:如果深入探討洪凌對於這些問題處理方式的創新性,可以突顯洪凌的書寫所呈現的特定政治性。本文並非將洪凌作品視為典型,乃是認為:洪凌從一個不尋常的所謂「邪惡霸權」的敘事觀點,切入這些重要議題,開啟了一種新的政治。本文將論證,這種書寫策略,是從一種複雜的雜種性酷兒、後殖民與次文化的立場,對既有的中、英文科幻閱讀框架,都提出重要的批判。

洪凌文字擷取多種來源,例如,英文的歌德文學、英美科幻與奇幻文學電影、中文武俠小說、日本動漫畫、中文漫畫、網路角色扮演游戲等等,構成了就文類與歷史而言都是雜種性的書寫。因此,她的書寫政治具有多重脈絡,溢出於當代中文酷兒與科幻的主要閱讀框架之外。當然,要完整探討這些脈絡,也超出本文範圍,以下的仔細閱讀,主要目標在於:理解她的文字如何在以下兩個面向提出了挑戰。

其一是對於英美科幻文化:英美科幻文化中較具批判性的經典文字,英雄角色常是著重於一個起初不起眼的人物,當然通常是一個白男人,他終於揭發了(有時是不同種族或族群的)政治領袖、主流階級或跨國組織的敗壞,因而拯救了地球或其他世界。就這個科幻傳統而言,洪凌的故事挑戰性在於:她的批判性政治,拒絕那個不起眼的主角位置,而創造一些具現為「邪惡霸權」的敘事者,這些敘事者的慾望,也是敘事體慾望的一部分。其二則是在臺灣對酷兒科幻小說之接受方面,尤其是長久以來將「科學」當作定義文明或文化的主導性霸權論述,幾乎未曾被質疑。本文將論證,由於「她/他」(在此「她/他」字加引號,是因為我們認為,她的敘事者們都既是所謂生理上的女人、又有陽具)挪用「邪惡霸權」的位置,洪凌的敘事者們,在一種全新的批判性立場上,對上述兩種既存的理解科幻文字的框架,提出挑戰,同時也將讀者導向一種新的閱讀快感──或者也可能是閱讀的痛苦模式中。

學者其實已經指出了洪凌科幻作品的「雜種性」特色,例如王建元曾經稱洪凌文字展現的世界為「雜種的科幻傳奇」(hybrid

science fantasy)(1996:5),事實上,這個詞也可以描述洪凌科幻作品在語言與文類上的雜種性。目前臺灣常見的對於科幻文類的討論,或者是分為硬科幻、軟科幻,或者是在科幻作品中分解出科學、幻想或文學的比例或成份。這些討論模式,使得科幻的跨學科研究成為可能,並且也指出了幻想與文學成分的重要性。然而,它同時也要求,科幻作品必須以一種寫實性的表現,展現足夠的科學知識。比方說,在這個模式下的「科學」,指的是現實世界的科學或科技,即使不存在於目前,也要存在於目前科技可以實際想像其發展的「未來」。科幻在臺灣是個新興研究領域,但我們仍要指出,這種科幻研究的分析模式,雖然類似英美三、四0年代早期科幻論述架構,但不能只當成是後殖民性的問題,視之為文學批評上的落後狀態。恰恰相反,它反應的其實是當代臺灣學院裏的科技霸權現狀。這種霸權狀態,乍看也許與英美學院問題類似,然而,在1990年代東亞經濟危機之後的現在,科技的產業性與發展性更形迫切。所有的研究,包括人文學,都難以與「國家發展」脫勾,而「發展」的經驗一直還是處於感覺落後的狀態,於是「科幻」也連帶很難與「發展」壓力下的科學、科技無關。然而,實際上科幻本身在臺灣是一個相當寬廣的文化領域的一部份,而且持續不斷在歷史中擴展、多樣化。上述分類框架或評論模式,並不適合於現存每一種類型的科幻文字。

洪凌的作品就是一個例子,無法嵌進當前臺灣主導性的科幻文類分析模式。一方面,她的科幻以及其他作品,是極度自覺地經營「假設的虛擬場景」(洪凌1997:19。討論詳下),並不假裝寫實,或宣稱任何在現實裏的未來可能性,這使得她作品明顯地自成一個超現實世界,虛構的場景並不存在於虛構之前或之外。另一方面,就「雜種科幻傳奇」或者英文科幻評論所謂「後現代科幻文學」而言,其「科幻」語言本身,是一種符碼運用的方式,並不臣屬於現實科學,換句話說,雜種性文類裏的科學,並不必然是「現實可以想像的科學」、再加上「不脫現實的幻想」。洪凌科幻作品之較具雜種性與後現代性,使得諸多評論者一方面輕易辨識出她作品中「科幻」的要素,並不否認其為科幻創作,但卻又無法與正統或傳統「科學+幻想」的科幻作品相提並論。洪凌「雜種科幻傳奇」的這個特色,在詮釋上可以與好來塢電影「駭客任務」(The

Matrix)作一個分析性的比較,因為,從現實科學或科學邏輯來看,「駭客任務」情節的「科學」面向可能會被認為有些許「荒唐」的特色,再者,它的「科幻」符碼,其實混雜了多種來源,包括文學作品(如數學家Lewis

Carroll的「荒唐」文學作品《愛麗絲漫遊仙境》與《鏡中奇遇》等)、歐陸哲學、禪佛學、西方宗教、後現代主義、後結構理論、日本科幻動畫等等,如果單從「寫實性」的「科學」觀點去看,很可能所獲不多。

語言與文類的雜種性之外,另一個經常為評論者提出的洪凌作品特色是「酷兒」。事實上,這些特色之間密切相關,洪凌作品的「酷兒性」,不僅在於作品內容性/別方面的呈現,同時也是語言本身。雖然科幻所呈現的「異世界」性質,經常會把現存對於「現實」、「人類社會」等等本質性的預設問題化,但許多正統的「好」科幻作品,仍然有著極其重要卻常辨識不出的意識型態特色,在特定意識型態下,現實的某些特定面向無法被挑戰或質疑。,至少在敘事結構與流暢性方面,為了明顯區分「科」與「幻」,語言必須透明。這就意味著,語言被誤以為只是表達工具,不構成閱讀的障礙。洪凌作品恰恰挑戰了這個習而不見而成為傳統的透明性。評論者經常提及的對於洪凌作品語言風格的描述,諸如:異常濃艷、詭誕、桀驁「張牙舞爪」的語言等等,這些特色,與人們熟悉或習慣的某一種「現實」徹底決裂,這個決裂,突顯出的正是日常語言正典習焉不察的建構性,因為所謂「張牙舞爪」的效應,其實來自不同於正典的其他現實,例如漫畫語言、無可共量的翻譯語言,以及已經被日常象徵秩序內的現實再現所排除的酷兒性現實,或酷兒經驗。因此,洪凌文字的語言,顯然不是透明的,她致力於使語言本身不成為透明的表達工具,而是構成敘事內容的一部分。

洪凌作品常被注意到的第三個特色,大約就是「暴力」了。我們認為,關於「暴力書寫」的評論,必須發展出新的觀察或分析角度,以避免在批判性地討論「暴力」時,使用了習以為常、不假思索的對「暴力」的常識性定義。Nancy

Armstrong 與Leonard Tennenhouse在《再現的暴力:暴力的文學與歷史》(The

Violence of Represenation: Literature and the History of Violence)一書〈導論〉中,極具說服力地指出:「暴力事件並非僅僅就是暴力,而是因為它們糾結了不同的社會秩序觀念,而被稱為暴力。把特定的行為活動稱為暴力,絕非僅僅看見它們的本質,而是總已對它們採取了一致或對立的位置。」(9)他們並且進一步指出,正如該書書名所示,暴力不是現實世界總可以座落於事件中、『就在那兒』的某種東西,而是再現的一部份,認知架構的一部份,必然媒介著主體與現實事件間的關係。就此而言,我們試圖闡明的是,學院著作指責邊緣性之文化再現過於暴力,其實已經參與在更大的、具有政治性的再現之暴力過程中。容或無意如此,但現成的批評模式可能不斷複製的,是現成的權力關係、利益結構,以及現成的對「暴力」未經反省的定義。因為,許多意識型態暴力,經常因為制度化而隱藏不見,而許多弱勢位置嘶聲力竭的對抗性回應,卻經常會被放大成具有危險性的暴力。就暴力的再現來說,酷兒文字可能看似暴力,因為酷兒語言裏有時企圖再現的,是日常或隱或顯的將「不正常」收編或排拒在外的暴力,這種「暴力」有時相當明顯,有時卻十分含蓄,尤其在多元寬容論述中。

再者,科幻文類可能看似比其他文類更暴力,因為暴力或恐怖常是科幻美學的一個文類上的要素,不論是科幻文學、電影、動畫或漫畫。在日常主流道德論述框架下閱讀科幻文類的「暴力」,看不見的是日常「反暴力」或「譴責暴力」的論述所可能隱藏的暴力,因為日常意識型態的「反暴力」論述所反對的,其實常常是「非主流」對於「制度化」暴力的再現,而制度化的暴力,早已鑲嵌在主流價值系統中而習以為常了。這是以制度性的暴力,反對那對於「制度性暴力」之再現。而就科幻作品而言,有些時候,當一部作品被標誌為「暴力」,其實是因為該文字質疑了現實某些自然化了的面向──就洪凌的作品而言,就例如異性戀定義的性別認同、人與機器之間的二元對立等等──,這些自然化了的面向,為特定社會主流利益所在,藉著「孝道」、「社會秩序」、「人性」等名義而維繫,在這些名義下,特定主體(如酷兒),根本沒有位置或無法發聲。的確,不論是中文或英文脈絡,許多通俗文化包含暴力,但我們認為,這些文字更明顯的「暴力」在於,它們強烈解構著主流價值,而有時正是這種強烈的解構性,招致反對的聲浪,但反對的聲音只是譴責著它們呈現了暴力畫面。本文我們建議的是:將敘事的暴力視為一種再現策略,那麼,每一個文字、甚至每一個別的再現,以及結構每一種再現的政治,就可以分別被脈絡化地討論,而不必套在既定現成的道德系統框架中,將「暴力」與「非暴力」的現成標籤視為理所當然,那麼,這些標籤在主流再現系統中所服務的利益,也就可以被檢視。

洪凌作品中暴力書寫的一個面向是,有時它是用來再現S/M玩虐性實踐(劉亮雅),然而一旦考慮S/M玩虐性實踐在「性階序」中的邊緣位置(Gayle

Rubin),則更重要的解讀,應在於分析作品中呈現S/M快感的書寫政治,及其敘事暴力的再現策略,尤其是當一個女性作家不符合歷來性別系統賦予女性的婉約、美德形象、選擇暴力性的再現模式,同時也不符合政治正確的正統女性主義立場、而選擇「邪惡霸權」的敘事位置時,「複製父權沙文暴力」的指責可能失之輕易,因為「複製」的指責,泯滅了不符合性別與道德規模的「變態」主體之能動性與批判性,並且,透過「複製」的批評模式,反而可能無形中複製歷來性別系統的性別與道德定義,使得批判性的另類倫理意義難以彰顯。

本文對於洪凌立場與政治,有不同的理解。一般對洪凌的印象是,她出身外文系,長年浸淫於西方情慾文化敘事,在1990年代臺灣解嚴之後鬆綁的年代裏,正好躋身於百花齊放的情慾書寫。但我們關切的是,何以在距離正式解嚴的1987還不到十年的90年代中晚期,「新世代」的年輕作家,被再現為似乎百無禁忌,生活於一個與戒嚴時期完全無關的世界裏。若合符節的另一種常見印象是,很多人認為新世代的年輕人對於全球化年代裏日精月進的監控科技毫無批判、全盤接受。然而,我們不以為然。下文將指出:事實上,洪凌作品中再現的「監控」,與人們熟悉的模式,如西方冷戰時期「反烏托邦」科幻作品中再現的對於來自政府組織的「監控」(如小說《一九八四》)、以及近來全球化論述對科技無孔不入而去中心的「監控」威脅到個人隱私的焦慮(如電影《楚門的世界》)等,氛圍都不相同。洪凌文字中變態地反映並挪用的「監控」,其實是臺灣後戒嚴時期的新監控狀態。而洪凌對科幻「監控」模式的情慾化書寫,使得她的敘事者以一種全知性的注視,佔據一個「邪惡霸權」的位置。她的敘事者們,運用這種變態的「監控」,作為一種方式,拒絕委婉含蓄與輕易的答案,也不採取女性作家被賦予的道德立場,更不應和臺灣主流性/別論述因強調「受害者」而抹消權力關係、所造成的看不見的暴力──文字中這種種複雜的政治性,我們都嘗試在下文中予以闡析。

〈殺手的情書〉:酷兒「假設的虛擬場景」中之暴力政治

意義如同叛徒,是本身最致命的盲點。

所以,我無法告訴你,無法運用解析微積分的格調,有條不紊地陳述,為何我愛你的方式就是將你的血滴灑在我們走過的陰影上。

然而你已經死了。所以,從頭到尾,我只是在假設中的虛擬場景裏演繹你的死亡。我企圖強調你的死屍意象,好讓你化身為不朽故事裏的不朽,如同虛無本身。(洪凌,〈殺手的情書〉19-20)

因為你已經死了,這封信是一個假設,無法真正寄給你;然而,也正因為這封信是一種假設,在假設的虛擬場景之外,你也不必然是死的。

洪凌收在《在玻璃懸崖上走索》(1997)裏的短篇小說〈殺手的情書〉接近尾聲時,出現了上述引文中的矛盾修辭語句,顯示她以超現實抽像手法所描述的唯一事件,可能只是想像的。然而,這個想像的事件,不是日常現實世界裏的想像,而是包含了一個日常現實疆界所排拒的「真相」,這「真相」比任何疆界內的任何現實都重要。這個「假設的虛擬場景」的矛盾在於,可以同時表現出「謀殺」這個現實,以及「謀殺」之被排拒於日常現實的「再現常模」之外,亦即,這種「真相」無法以日常寫實的方式呈現。

〈殺手的情書〉這個「短篇故事」中,沒有情節,這是一封情書,當然有它書寫所假設的時刻──寫於謀殺之後,整封信顯然是對這個事件的反思。那個謀殺事件持續不斷地被提到,甚至強迫癥般地在想像裏一再復甦;然而謀殺又只是孤立而沒有脈絡的,信中沒有提及任何導致這個謀殺的事件。它只是將色調鮮艷的性愛暴力圖像,與灰暗而四分五裂捉摸不定、沾黏著情緒的記憶,這些段落重疊並列著。如同鮮艷的血滴灑在灰暗的陰影上。令人難以捉摸的有許多形式:譬如,二個角色的身份就只是愛人與被愛,不像《在玻璃懸崖上走索》裏的其他科幻故事如〈記憶是一座晶片墓碑〉等,〈殺手的情書〉裏沒有未來世界,也沒有科技場景機關佈景。事實上,全文只有一處超現實弔詭地使用了標誌現實時空的符號,卻又是完全沒有指涉時空的意義:「一個類似倫敦雨夜的滂沱凌晨十時」(16)──「類似」倫敦,所以我們其實不知其所在,雨「夜」的「凌晨十時」,也使得我們時間錯亂──;意義的確如同叛徒,成為自己最致命的盲點。然而,它也編織出某種聯想網絡:倫敦的雨夜,在文化再現上,傳達的是一種哥德式的淒暗,略帶恐怖氛圍。主角或受害者的名字只知是性別不明的chris(一如常例,這個名字是用英文寫的),除此之外,全文沒有背景設定、也沒有身份指認標誌。敘事者沒有名字,第二人稱的說話,將敘事體的焦點從敘事者轉移到說話的對象「你」。小說虛構場景在角色與背景上極度曖昧,相對照的是一再重覆的對謀殺本身的具體圖像式想像。

我們認為,這個想像的事件的重要性,及其在情緒上的真相,顯示的是:我們不能以為「假設的虛擬場景」臣屬於這封信所在的「真實」世界,事實上,它與所謂的日常「現實」世界,並沒有主從關係。因為真實世界裏,也許發生了謀殺,也許根本沒有發生謀殺事件,與此無干。從這個意義上看,想像的景象所佔的位置,是一種類似「超現實」裏「夢」的真實,其中包含了陌生化的知識,無法在既定社會脈絡所指認的現實裏、用既定的知識論框架予以適切掌握。因此,我們認為,正是在、而且也唯有在「假設的虛擬場景」裏,不論是〈殺手的情書〉裡所想像的謀殺,或更大意義上「假設的虛構」,才可能容許同時說兩件不尋常的故事,或故事片斷,亦即:既說出了被日常現實壓抑而難以說出的「真相」,也同時在說日常現實模子難以再現這個真相(亦即:日常「再現常模」的排他性)。若不脫離平常更熟悉、寫實的文學形式,很難建構這兩種故事。

我們更認為,洪凌科幻作品中的暴力書寫,作為一種策略,有助於她再現兩種故事。一種故事是由一種強烈的性愛快感構成,這種快感強度的極致性,是以「謀殺」與「暴力」的「模式」表現的,而在當前性/別論述中,不論是在臺北文化圈,或是使得臺北文化圈得以合法談論酷兒性/別的全球同志敘事,這種暴力模式的再現,都還找不到位置。例如,在〈殺手的情書〉裏,紅色的血滴灑在灰色的陰影上,這意象恰似一種強有力的具體圖像的暴力,以不和諧地清晰顯現,劃破論述的陰影。因此,在洪凌敘事者假設的世界裏,「暴力」在某個層次上可以被理解為一種「再現模式」,可以傳達出極端性的感覺,否則,這種極端性感覺,在一種對於「非常態(變態)」的性/別,以「漠然」與「含蓄」為特色的論述氛圍裏(詳下文),很難以適度的力道再現。這也許正是為什麼洪凌曾說,殺死Chris意謂著:表達敘事者對Chris劇烈之愛的力道與激情。另一種不可思議的故事,則是另一種日常暴力形式操作的效應,這種暴力就是意圖取消那種極度的快感,這種暴力通常看不見,一則因為太平常,二則因為它的效應就在於讓對象(強烈的性愛快感)消失不見。後者的不見性,在〈殺手的情書〉一文的開頭,描述為有著被遺忘的危險性,也許這就是為什麼該文開頭二次提醒讀者切莫忘記:「最後一道遺忘的封印是死亡。」「然而你已經死去,請切莫忘記這一點。」(14)然而,這第二種的暴力故事,通常來自某種更大的論述結構,而不是任何特定個人的意圖,亦即,常常是某種習焉不察的論述結構,會生產出一種可能不是說話者本人刻意為之的再現上的暴力。

例如,2002年出版的《臺灣新文學思潮史綱》一書,在〈後現代思潮洗禮下的情慾書寫與身份認同〉一章中,介紹了臺灣酷兒小說,這是「酷兒文學」首度出現於通史性的臺灣文學史著作中。該章由著名文學批評家(但非性/別研究學者)呂正惠執筆,「酷兒小說」被歸為九0年代「女性書寫」中「女性情慾」與「女同性戀」之外的「第三種文學」。他先介紹「酷兒」是英文queer的同音譯詞,而後引酷兒作家紀大偉對「酷兒」的說明:

酷兒是一種態度,並不見得是耍酷搞怪,而是重視層層衍異性別身份的觀念:性別不是隻有男女兩種,也不是女女/男男/男女/女男四種,而有太多歧異的可能,而且同一個人身上即可能呈現多種性別風貌。(紀大偉,2000:207;轉引於趙遐秋‧呂正惠,371)

定義之後,接著討論本地作品,隱然將本地作品放在一個必須達到「定義」要求的位置上。似乎「定義」本身被賦予了一種源自西方、本源標準的權威性(例如,指出英文該詞的原始意義,而中文則來自翻譯),又暗示本地作品皆無法達到定義的要求。事實上,「定義」的意義在批評家手中相當詭譎,因為,批評家常是以一種「腹語術」的方式在說話,遮蓋的真相是:那些「標準」可能與該詞定義本身無關,真正相關的是:批評家自己的旨趣。我們認為,洪凌的作品其實是無法達到批評家本身的美學或道德要求,而不是未能符合「酷兒」的原始定義,才使得批評家在引述了紀大偉的定義之後,立刻將洪凌的作品當作一個不合格或壞的(「不忍卒睹」)臺灣本地酷兒作家代表:

按這種講法,『酷兒』是對男權社會既定的性別/性愛規範所作的最大的反叛。但就實際的小說書寫而言,『酷兒小說』常常表現為一般所謂的『性變態』與『性暴力』,讓人不忍卒睹,這在洪凌的作品中特別明顯,這裏就不再作為例證加以引述了。(趙遐秋‧呂正惠,371)

由於這種常態化而「反暴力」的閱讀,來自一種人們熟悉的意識型態,於是即使它以一種看不見的暴力抹消了「非常態」的主體性,仍然看似完全理性、客觀。其實,在紀大偉的說明裏,並沒有排除「性變態」與「性暴力」的書寫,甚至,五花八門的歧異性/別都應當包括在內,但從主流性別框架來看,許多「非常態」的性/別型態都有可能被污名為「性變態」或「性暴力」(例如S/M等)。在此,批評家一方面把洪凌當作「酷兒」這個新文類的縮影,同時另一方面又以「反暴力」、「反變態」之名,把她從這個新文類裏排除了。「不忍卒睹」、「不再引述」的結果,也使得臺灣的「酷兒小說」在這一章文學史裏,變成有(西方之)名、而無(臺灣之)實。底下我們想說的是,洪凌的敘事結構設計與「張牙舞爪」的語言,常常就是想要「謀殺」這一類的閱讀。如果〈殺手的情書〉鼓勵一種受信者觀點的閱讀,文中的「你」,在閱讀的同時也指讀者,那麼,文章開頭第一句:「然而你已經死去,請切莫忘記這一點。你已經死了,執行你死刑的利劍還在我這裏滴血,你為什麼不相信?」(14)也許正是不斷要提醒被殺死的讀者:你總已經是死去的了。

最後我們認為,洪凌的敘事,在說這些故事時,反覆拒絕的,是主流性/別論述的「受害倫理」──亦即,主流認為弱勢位置唯有扮演受害者的角色,才可以提出抗議,只要「趾高氣昂」,就被認為不是弱勢──底下我們將要說明,在「別人的失敗,就是我的快樂,哈哈哈」的主流含蓄論述裏,這種假設的「受害者」位置,只會掩蓋受害者其實根本沒有發言位置的事實,從洪凌的觀點看,這反而根本就是完全沒有倫理,值得批判。除了拒絕主流性/別論述這種認定的無形暴力,「趾高氣昂」或「張牙舞爪」的酷兒故事帶出的其實是「另類倫理」與「次文化意識」,甚至與同志運動、以及臺北文化圈所流行的酷兒敘事所提供的另類性都不相同。當然,我們的意思並不是說,同運或臺北文化圈的酷兒敘事有什麼嚴重問題,只是我們認為,不與此同聲氣、並且帶出臺灣酷兒性文化與政治再現所忽略的不同知識典範的文字,有其重要。

本文以〈殺手的情書〉一文開頭,探討的是它如何毫不妥協地以一封信展開書寫,同時對著(被謀殺的)讀者與(自我異化)的作者/自己說話。這封信的重要在於,它的角色類似一個導論,同時也以其對「暴力」、記憶以及再現的複雜關係的思考,設定其後的故事:「監控」是一種包裝了的慾望,而「真相」是一種虛構的場景。這在下文將要討論的〈記憶是一座晶片墓碑〉一文裏,尤其明顯。

兩種「別人的失敗就是我的快樂」:

「假裝的無知」與「假設的謀殺」

最可惡的錯誤並不是挑釁,不是暴烈,而是故作天真無辜的不解。(洪凌1997,62)

上述引文來自〈玻璃子宮的詩〉,洪凌將「故作天真無辜的不解」當成是嚴重的「錯誤」──比作者再現的一切更可惡。我們認為,這「錯誤」恰恰指出了一種日常生活裏的暴力:它以「故作天真無辜」的姿態,既佈署、同時也隱藏了日常世俗裏「別人的失敗就是我的快樂」的雙刃。

「別人的失敗,就是我的快樂,哈哈哈」是臺灣霹靂布袋戲最富盛名的角色之一「黑白郎君」的代表性名言,指的是一種帶著惡意的滿足感,這種滿足感來自別人的不幸。一般而言,這種滿足感幾乎在潛意識中,是自己無法承認、只能用來指責別人「幸災樂禍」(沒有「好人」可以大剌剌地表示自己「幸災樂禍」)。黑白郎君引人注目的特色正在於:他赤裸裸而且坦然大聲地以「哈哈哈」的姿態說出了這個「常態人」無法坦承的秘密的黑心。

我們認為,「別人的失敗就是我的快樂」其實可以用來指主流論述邏輯:它為「常態」的自我在「非常態」(變態)的別人落敗或不幸裏,提供一種秘密的快感。尤其,這種「別人的失敗,就是我的快樂」的大論述邏輯,是以一種含蓄規訓機制,希望「非常態」(變態)的位置最好都不要出聲,好從中享受秘密的開心或安全感。這是一種含蓄,它的操作是以負面的烙印方式,而不是公然面對面的污名。例如,是一種含蓄的恐同,而非公然給「同性戀」一個歧視或對立的位置(劉人鵬,丁乃非,1998)。當它成功地將其他「非常態」(變態)的可能性消音時,也就是它勝利而享受秘密的自戀快感之時。依此邏輯,一旦「非常態」主體位置發聲,就會被認為是強勢或「另一個中心」,或有「流行」之虞,於是,這些主體位置可能蘊含的政治意義就都被解消或中立化了。消音的含蓄性在於,它既是規訓機制,同時又是掩飾。這種形式的「別人的失敗就是我的快樂」,以其消音的含蓄性,不止相對來說難以當作一種機制來對抗,同時也很難被看到。也許,最難看到這種秘密快感的,正是操作者以及永續維護者自己本身。然而永續維護者其實也並非始作俑者,他們只是參與在一個更大的社會動態結構中,已視而不見這種主流的「別人的失敗就是我的快樂」邏輯與秘密快感,不知不覺地扮演著其中一個角色。

含蓄結構的永續維護者之所以無法看見這種「別人的失敗就是我的快樂」含蓄邏輯的另一個原因是:它不會樹立明顯可見的衝突意識。一方面,它並不用毀謗的方式命名「非常態」形構,而是故作無知,忽略漠視,只假裝不知道發生了什麼事,甚至讓自己相信,這是善意的無知。另一方面,也可以持一種理性、自由派、非恐同的姿態,宣稱自己的確可以在多元理性下接納「酷兒」概念,但有問題的是眼前的酷兒主體,他/她無法達到真正理想的「酷兒」標準,比方說,他/她(們)太浮淺,或者有道德上的瑕疵等。這一類的批評否認酷兒主體的政治立場,而只從習慣的常態現狀觀點,使用「變態」、「流行耍酷」、「性暴力」等指控,而「變態」一語其實弔詭,因為並不是恐同地直接指控「同性戀」或「酷兒」是「變態」,而是暗示著另有「正常」的同性戀或酷兒,完全可以令人接受。在這個脈絡下的「性變態」、「性暴力」等語,並非所謂西方恐同論述中,污名化的認同標記,而是在劉人鵬、丁乃非所謂的「含蓄美學」脈絡裏,一種沒有位置的孤魂野鬼或罔兩。在這個脈絡下,給予一個人「性變態」或「性暴力」的標籤,意謂著她不該被聽到、被看到(不忍卒睹,不忍卒讀),不該存在於公共論述空間;而「流行」這個標籤則意味著,栽臟某種主流化的效果,使得主體的邊緣位置立即被忽略或否定。這種論述,否認的是它本身之否認差異,並且以一種「收編」的邏輯運作,以預防弱勢位置成為對立面。

上述兩方面,無論是否認差異或「寬容」地接受它常態化的形式,都在避免衝突──因為要衝突就必須至少有超過一種之可辨識的位置。於是含蓄邏輯反而宣稱自己不恐同,寬容接納,和平和諧,因為從未因為誰是酷兒這個理由本身,而予以公然指責。這種「寬容」,抹消了差異,不承認異於常態的「非常態」主體之存在、形構或主體性,或只是故作天真無辜的不解,對洪凌來說,也是一種可惡的錯誤。「收編」的邏輯不是明顯的「排除」,或者,是透過「收編」以遂其微妙的「排除」。其實,這種否認差異形構或位置的含蓄效應,對「非常態」主體來說,較之那些公然驅逐的暴力,其排除性或傷害性並不會更少。

我們認為,洪凌的某些小說,恰恰運用了「別人的失敗就是我的快樂」策略,以反對「故作天真無辜的不解」這種看不見的論述暴力,以及這樣一種含蓄性、掩飾性的「別人的失敗就是我的快樂」。她挪用虐待性的角色,正是把含蓄掩飾的外衣揭開,使得「別人的失敗就是我的快樂」邏輯得以彰顯。例如,〈水晶眼〉故事中,敘事者奧梅嘉對著阿爾法揭露「真相」:

我自己就是完整的雌雄同體,陰陽合一,沒有缺憾也沒有弱點,僅有的慾求也許只是在揭曉遊戲結局時,期待妳瞬間的警醒。妳痛苦懊惱的表情,讓我感到一股感傷而淋漓的快樂……唯有在那一刻,我才能夠肯定自己是掌握妳命運的人。(洪凌,1997,148)

奧梅嘉變態地表白了心跡。這裏,挪用的是邪惡霸權位置的「別人的失敗就是我的快樂」,作為一種策略,她一方面挪用霸權位置,毫不含蓄地彰顯出「妳的失敗,就是我的快樂」的霸權心跡;但另一方面,則又以精巧的敘事結構,將這個位置的複雜度,淋漓盡致地勾勒。例如,敘事的一個面向是,故事的敘事者奧梅嘉,豐沛滿溢的生命能量徒然凝固成無所不在的監控、注視,枯守在「空漠無人的海市蜃樓、假惺惺的贗品樂園,為的就是三百三十三年一度的真相大白解說」(129),然而,付出的代價卻是必須瞅著昔日的情人與不同的別人「無窮盡的誕生快感與死亡高潮」(129)。在此,淋漓的快感裏,是無以名狀的感傷。「監控」的對象,既是別人,也是曾為一體的愛人;帶著強烈慾望的注視、監控,說出的同時也是「在種種莫名的控制系統中,作為能動主體與受控客體之間,艱困無比的掙扎過程。」(劉人鵬,2003)換句話說,洪凌不相信「監控」只是一種單純的主客二元控制,而是將此二元對立視為實則是一個更大、更複雜之權力結構的一部分,在此權力結構中,二元對立意義的「抗拒」,只不過是不知不覺維持現狀的共謀角色:

多虧妳這麼高明的技術,我們的中樞電腦才能循著妳腦中的磁片,設置陷阱,算計出反動與消費的比例數值,預留恰當的空間,好讓那些天真可愛的革命份子不致於過度沮喪。如此,二元對立的矩陣才能夠保持均衡的操控與適度的抗拒,精美地運轉下去。(145)

透過層層敘事結構,包括遊戲程式、虛擬現實、真相解說等等,單純的「控制-反抗」二元對立,只是徒然的「自己反對自己」遊戲,因為,比方說,阿爾法在墮落後,失去了記憶,不知道自己曾是遊戲的設計者之一,於是如同棋子一般兀自在遊戲中被控制著。遊戲是勝是負只是一場徒然,因為無止境的「監控」(凝視)所維持的,終究只是「二元對立的矩陣」,完美的平衡為的是整個結構可以精美地運轉下去。這種「監控」形構,強調的不是因為高科技發展而威脅到個人隱私的焦慮,而是「監控」根本已經內化,成為自我的一部分。而在洪凌挪用的監控模式裏,敘事者既在故事之外,採取全知的觀點,卻又也在故事之中,是故事角色之一,是敘事的凝視所控制的對象。奧梅嘉一方面誇張地以「邪惡霸權」的全知姿態說話,另一方面,她顯露了自己無法停止的慾望、羨慕,以及偷窺的秘密快感。

從一個層次上說,不論是已經內化的監控,或者是外在無孔不入的監控,二者目的都在於作為規訓機制,但在上述洪凌的寫法裏,二者都被揭穿為充滿了窺淫的慾望,偷窺著他們企圖控制的對象,與此同時,偷窺或凝視的主體之自戀傾向,也昭然若揭。在另一個層次上,在上述的挪用模式裏,不僅反思監控的主體,同時更重要的是改變了監控主體。最有趣的是,這種改變,不是試圖否認或棄絕那秘密的偷窺快感,而是彰顯它、揭穿它,並且敢曝(camp)地使用它,以建構「邪惡霸權」的快感,又讓「邪惡霸權」的快感成為敘事的觀點。這種敘事所使用的新的監控模式,也許多少有點類似Larry

McCaffery所定義的「塞波叛客」

(cyberpunk)的政治或批判效能動主體。他認為,「在我們都變成只是軟體、很輕易就可以在跨國大主機的硬碟裏被刪掉之前」,人們必須「開創新的方式,為我們自己的目的而使用科技。」(12)然而,這說法所暗示的認同位置是:面對跨國企業權力時,可憐蟲式的個人,從這個認同位置,來標誌一般科幻小說的批判立場。然而,洪凌的敘事不同,她從一種不尋常的酷兒政治出發,進而向著不同(也許就是與Gibson小說不同)的社會脈絡說話。她拒絕的是那種個人在科技面前像可憐蟲的位置,而重新研發一種變態的、S/M變調的邪惡主人位置。如果從尋常科幻政治的架構去理解,這種邪惡主人的位置,可能會被批評,然而,我們要說的是,正是她敘事者這種變態的邪惡性,才能使得她的敘事能更嚴肅、淋漓地揭露內化的監控機制之意義,同時又能挪用那種監控,當成敢曝式的幽默與酷兒快感的來源。

除了她敢曝式的挪用「別人的失敗就是我的快樂」,洪凌的整個作品,也可以當成是在闡發一種委婉修辭所永續維護、並且遮蔽的主流含蓄暴力,亦即:反諷或敢曝地彰顯出:以規訓性的含蓄作為掩飾過的「別人的失敗就是我的快樂」的暴力。在這個意義上,用「暴力」作為一種再現模式,也是一種拒絕的方式,拒絕輕易而錯誤的「故作天真無辜」的那種倫理,那在文學批評圈對性/別的討論裏,已經太常見,那是一種故作客觀而抹消規訓評價標準的策略(如上文所述,其暴力總是早已經在抹消的含蓄動作中),就好像抹消任何反對那些衡量標準的暴力回應──通常,對於含蓄規訓機制的反對性回應,總會成為唯一看得見的暴力,因為他們所拒絕的暴力,早已經被掩飾或視而不見了。就如洪凌在〈玻璃子宮的詩〉一文所說:

他們嘗試要把我吊在廣場上,當作世紀末的變種動物來保育展覽。有趣的是,我那充滿狂妄、背德的嘴臉與文字,竟然成為當今臺北文壇爭相賞玩的櫥窗景緻。

就連我和所謂正在實踐「同志運動」那群人的齟齬與情仇、我遊走於荒誕虛無的「新新人類另類場所」、我揍過男警員的種種惡行,都是他們用以搭配「血腥瑪麗」、「天使之吻」或臺灣啤酒的下酒點心。(42)

此處的臺北文化圈,特色是某種「故作天真無辜的不解」,試圖把作者與作品框架成稀罕而有趣的櫥窗流行消費品,把狂妄背德馴良化或瑣屑化。以當代標準看,包括在政治進步人士眼中,「狂妄背德」的除了作者以外,連敘事者們當然也都是。可以理解的是,這個面向對學術性讀者來說,是最難處理的,特別是對進步人士來說,他們會想要支援臺灣酷兒文學的發展,以呈現臺灣的進步面;然而,完全忽略掉這個「背德」的面向又是不可能的,那麼,最直接可得的回應,也許就是否認或者抹消,故意視而不見那「背德」正是敘事者的中心特色,因為這個特色可能不會被接受,可能會在文化圈裏被當作是一種落伍,而與現代社會倫理根本不合。弔詭的是,正是現代社會倫理,使酷兒文學具有合法性。上述洪凌引文以「保育」一語生動揭露了某種為著「進步」而善意支援的大父親作風──彷彿作者代表一種瀕臨絕種的生物,只能以公共領域裏善意學者的支援而維持存活。這種支援雖然沒有否認酷兒主體的存在,但顯然又是操作另一種含蓄政治,在這當中,被否認的也許是:在酷兒次文化裏,有著其他不同的實踐或快樂,另有其操作原則,異於全球性同志認同所能輕易接受的道德立場,那種立場,透過第一世界脈絡(尤其是美國)所生產的文化敘事與政治修辭而通行於臺灣。

整體性來說,洪凌那些「背德」的故事,並不是為物質性的暴力本身背書,而可以看成是拒絕同化於那種全球性同志認同敘事,並拒絕它所提供的「更具能見度」的合法性。全球化的同志敘事之所以在臺灣可以提供合法性,並非因為臺灣真的開放,而是因為,即使是溫和的自由派人士,也可以把這些敘事當成是由第一世界(尤其是美國)的現代性這種權威所背書。美國的現代性,從新殖民的濾鏡來看,總顯得比實際情況來得單一,例如,酷兒政治論述與文化生產,經常被誤導而呈現為在美國已經實踐民主多元的例子,而忽略其來自美國社會裏持續被威脅與邊緣化的位置。再者,如果同志運動的「弱勢政治」只是某種程度上以主流含蓄論述所提供的現成受害者倫理為中介,終將瓦解掉任何「非常態」主體位置的建構。這個弱勢位置之所以瓦解,是因為被「寬容」地視「非常態」立場為可憐達不到「常態」標準,而不是異於常態的標準,而常態標準本身卻從未被問題化。其實,這種「受害者」倫理,當它在一種「別人的失敗就是我的快樂」論述裏操作時,會將所有差異都收編到「勝者為王」的標準裏。而值得注意的是,洪凌的小說拒絕「受害者」位置,〈真相〉一文雖似例外,但即使在這個故事裏,也不是同情這個位置,而似乎是有所批判。

我們並非認為,所有站在受害位置的敘事體,都會囿於自我瓦解的受害邏輯,事實上,我們瞭解,很多文字之所以採取受害者位置,為的是建構抗拒性的敘事,既是批判性、又是增強弱勢力量的。但我們想指出的是,在一個強調受害位置的論述脈絡裏,洪凌之「變態」性地挪用一個「勝者為王」的位置,很容易被誤讀為被主流同化,或者昧於權力關係,那麼她對臺灣酷兒文化政治相當有貢獻的黑暗面,以及高度頑強的異議性,就很可能被忽略掉了。以下我們將說明,洪凌的敘事者傾向於採取一個自我模塑的、變態的「邪惡霸權」位置,而不是人們期待於性變態敘事的受害者位置,這種「變態邪惡霸權」位置,我們必須放在一個異議反抗的脈絡裏來看,也因此必須視為一種敢曝美學,它不馴服於含蓄美學,也不被主流同化,更非只是處於「受害者/反叛者」相對於「霸權/主流」之二元對立的另一端──因為,正如上文指出,她反對單純的「二元對立」對抗邏輯。

趙彥寧(1997)的一篇書評,是上述誤讀模式的一個好例子,她曾經在洪凌《末日玫瑰雨》一書的書評裏,批評洪凌的作品缺乏批判立場。雖然書評中並沒有假設一個相對於外來他者的真正「自我」,但仍弔詭地將討論聚焦於洪凌之使用西方文字與英文字詞,認為這變成她「指涉系統」的一部分,書評質疑的是:

是否其『真實性』及快感的來源乃為外來指涉系統所保證的價值?(179)

這樣一種問題化的重點,在書評的最後一句更加明顯:

因此我要問的是:如果這是酷兒文化的代表,那麼酷兒(別忘了,這也是queer的音/翻譯)究竟與『主流』(以及『草根』)有何不同?(179)

首先,這種閱讀假設了一種「代表性」的「酷兒文化」,這種詮釋框架的問題在於:不論是什麼東西構成「代表性」,這種彷彿不言而自明的「代表性」預設,對臺灣「酷兒文化」生產而言,都會變成一種未曾明說的標準,模糊掉了比較次文化的酷兒再現形式。

其實,這篇書評否認了作者有任何有意義的能動性,更遑論批判的主體性──這種否認,經常伴隨著我們已經太熟悉的指控:「抄襲(模仿、來自)西方」,或「複製主流」,即便這種指控是後結構對於語言與主體形構理解的一部分。此處我們也必須強調,趙彥寧在女同社群及文化生產方面的其他優秀著作,在觀念架構上,從來不會有這種無意的二元對立──在她分析臺灣酷兒文化形構時,也不會輕易使用任何常態化的標準。這個事實所顯示的,除了上述她對洪凌作品涉及年輕學生之間的次文化接受度有限之外,更在於:即使洪凌的作品有其市場,這篇書評仍有其重要性,因為這代表著洪凌的作品可能太輕易就被誤讀為政治上不負責任,特別是在學術圈裏。個中原因在洪凌自己寫的回應裏很清楚,這是一個例子,顯示人們要逃脫「權力結構的陰魅回返」之艱難。因此,我們在此不惜篇幅,引用洪凌對於該篇書評的回應:

對於當今在身份政治上的論述版圖,我們(所謂的「我們」是某個從第一世界到第三世界都難以遁逃的集合名詞,指涉在學院內從事關於性別、情慾、族群、階級等論述工作的人)似乎剛好碰到了一個關口──對於獻身於抗爭與顛覆的書寫/運動主體,究竟要到怎樣的地步,才可能徹底避免掉某個特定身份/位置的被排除(exclusion)與權力結構的陰魅回返(as

a haunted return)?……

在不想規避掉我的文字確是有著第三世界作者對於第一世界典律模擬/致意的事實,我想更進一步思考的是,既然權力關係從來都不是單向操作的粗率與簡化,那麼,對於一個臺灣中文作者在書寫中挪用或揩擬(parody)某些既成的文類以及語彙,是否也該較仔細地看待其不同程度的學舌(mimicry)與擬仿(simulation)?例如,對於西方科幻小說的指涉與對於日本動漫畫的收納,顯然也是不同的殖民互文關係,何以不見趙彥寧對於不同程度的抗拒/收編,稍以清楚地釐清呢?

最後,身為作者的私心,忍不住想說的是,在《末日玫瑰雨》中的最大指涉──電腦網路(internet)與角色扮演遊戲(RPG)—在本篇書評中完全被忽略掉的情況,是讓我感到最遺憾之處。難道說,因為這些通俗科技文化並不是正典的文學傳承,是以它們如同天譴的寄生物,夾生在文字的眾多指涉之間,充當殖民被殖民關係的最下層,所以不用被提及?又或者說,評論者的眼睛只凝視到高級的第一世界智識移植,而看不到雜種的第三世界次文化,與其可能的「解域」(deterritorialization)作用,因此反而更加成就了原先(應該要)被崩解的「帝國之眼/我」(the

imperial eye/I)?(洪凌1997,164)

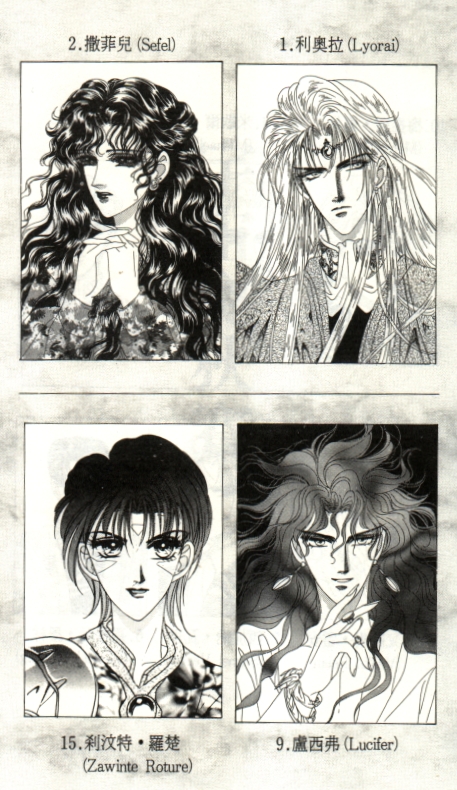

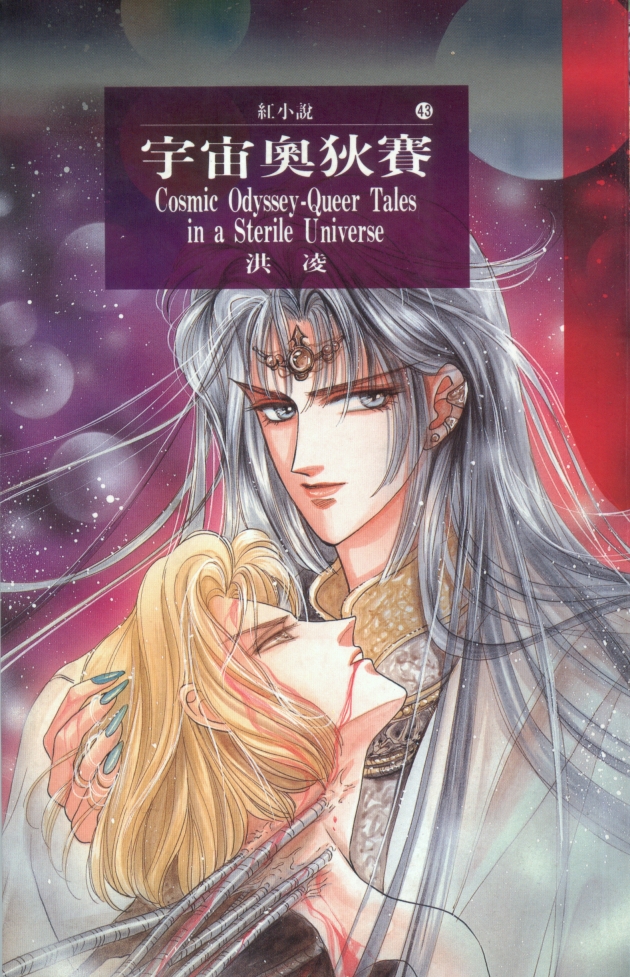

趙對於漫畫與角色扮演遊戲的忽略,造成她因此而不能理解,這些因素如何影響到《末日玫瑰雨》書前的人物表。書評說,由於書中角色「血肉模糊」、「個性亦不清楚」,於是需要「主角素描」表。換句話說,這裏暗示得很清楚,書前之所以有人物表,是因為小說本身缺乏人物特色,而這是最傳統意義上對一部「好」小說的基本要求。我們並不相信,敘事必須有個性清楚的角色、才有文學或文化價值,並且,我們要指出,傳統的角色分析模式,無法讀出洪凌的角色寫作技巧,她創新之處在於:角色更具彈性,而比較不是自我完足的傳統主體模式。正如洪凌許多其他的作品,敘事體並非缺乏個性清楚的角色,而是生動地包含了一連串來自日本漫畫、動畫與角色扮演遊戲的角色,這對許多青少年讀者來說,都是相當熟悉的文化想像。這些文化形式提供了豐富的角色可能性範疇,在角色扮演遊戲裏,會有相當清楚的細節勾勒,然而,角色同時也是有彈性的,依遊戲進行的規則而適應變通。角色扮演遊戲的影響,在洪凌另外一本小說《宇宙奧迪賽》就更清楚了,該書的「主要角色介紹」不僅有文字說明,同時還有人物畫像。畫的圖像全是漫畫人物(附圖一),封面則是挪用吸血鬼的漫畫人物(附圖二)。這種文類在當代青少年文化裏雖然流行,而且大有影響力,但對不熟悉漫畫、角色扮演遊戲符碼與母題的學院讀者來說,這個文類在「再現」上豐富的可能性,包括在角色的彈性及變通性上的實驗性質,就很容易被忽略。正如洪凌在上述引文中所指出的,雖然在青少年文化及次文化裏有其「流行性」(也許正是因為這個流行性),這個文類也就很難被大多數學者注意,並賦予文化資本。這也就是為什麼一些「大人」讀者很可能在閱讀時忽略角色扮演遊戲的影響,及隨之而來的生動漫畫文化想像,結果就使得閱讀欠缺了辨識這些角色清晰度所需要的理解範疇或聯想脈絡。

若是堅持角色必須要有傳統意義上的「個性清楚」,就必然無法理解洪凌敘事中的一些創新。例如,〈記憶是一座晶片墓碑〉的角色扮演遊戲,特色在於將「別人的失敗就是我的快樂」式的「偷窺」與「自戀」作了驚人的結合。這種作法,將「角色」本身的觀念複雜化了,因為「偷窺」需要的是不止一個的玩家,而「自戀」從某個詮釋的層次上說,整個遊戲是作者/敘事者的自戀式表演,「我是妳的觀察員、反派角色、真相說明者」(147),彰顯出一種傳統角色評論所忽略的意義:「角色」既是他人,又是敘事者的詮釋,不再隱藏「角色」的被詮釋性、而假裝透明。這種「角色」模式也與傳統不同,因為傳統角色概念所支橕的,是完整自足、並自以為絕對異於他者的「個人」,洪凌的「角色」模式不然,透過「自己反對自己」(128)、「對立者也是同謀者」(128)等等設計,在後人類星際世界裏,顯示傳統意義裏自我與他人那種簡化式的清楚界線,已然不適用。

「第二人稱敘事」做為變態的「收編」

洪凌的兩篇最著名的小說〈記憶是一座晶片墓碑〉與〈水晶眼〉,活動場景大部分在電腦遊戲的虛擬實境中。敘事者是雌雄同體的奧梅嘉,她/他曾經與阿爾法一起設計了遊戲,後來阿爾法輸了,失去記憶,兀自陷在遊戲的輪迴裏而不自知。他/她倆腦中的晶片是一體兩面,倆人是對立者,也是同謀者。奧梅嘉在阿爾法「墮落」之後,只能偷窺地靜靜瞅著她曾經的愛人阿爾法,與程式設計出來的生化愛人貝塔談戀愛。故事由奧梅嘉述說,她/他是唯一擁有記憶的角色(因為她/他是贏家),也因而知道一切真相(亦即:這是一場遊戲)。奧梅嘉說:

別插嘴,沒有人會洗去你的記憶,那是晶片自動消弭程式的運作系統。你會忘記,那是因為你輸了。異化人性、收買靈魂的奧曼帝公司,全知全能全在的宇宙人工神又大獲全勝!根據最原始的「協議」,你必須再來一次,再玩一回,直到你「擊垮」奧曼帝公司,晶片洗刷掉的原生記憶才會歸還原主──(127)

這一段裏,奧梅嘉向阿爾法揭示「真相」,然而,稱阿爾法為「你」的這種說話方式,卻是貫串整個敘事──即使當奧梅嘉不是與阿爾法對話的時候。奧梅嘉常以第二人稱說話,利用她/他是贏家的特權──亦即,佔有一個「全知」的遊戲設計者的位置,而且掌有記憶──,說出關於阿爾法的一切,包括她的思想以及情感、情緒細節。〈記憶是一座晶片墓碑〉(以及上述〈殺手的情書〉)敘事最有趣之處在於,它不像大部分的小說(不論是第一人稱或第三人稱),故事裏沒有一個「我」表演「我」的生活給別人看,讓人詮釋與閱讀,而是「我」(敘事者)注視著「你」(主角),你表演你的生活給我看,被我詮釋(「我」是敘事者,而不是讀者)。以下兩段來自〈水晶眼〉(可視為〈記憶是一座晶片墓碑〉的續篇),都是這種例子,解釋了這種敘事策略的某種面向:

別抬頭看啦,沒有人類在和妳說話,只有「我」這個敘述的聲音。(160)

以及:

妳明白了?在那次交會之後,文字與慾望一起跑入妳的體內。妳的身體就是這個故事進行的場域,藉著密碼【1999+chimera+0999+amphisbaena】的串聯,妳成為拉比絲的遊戲對手。(161)

藉著第二人稱,敘事者滿足了她自己的偷窺狂,同時反轉了日常的敘事偷窺結構,因為不再是讀者注視敘事者,而是敘事者注視著「你」。另一方面,當讀者認同敘事者,讀者也分享了敘事者的偷窺狂,敘事者的偷窺狂因著強調使用第二人稱而鮮活。在一個描繪得淋漓盡致的場景裏,「純陽性」(111)的阿爾法與「beta型人造人」(127)貝塔,用她/他們二隻硬挺得極造作的人工陽具,以一種陽性跨性別的爽,忘形作愛,然而她/他們是在愛情的程式裏,敘事者注視著她/他們,像個露骨的窺淫狂,鉅細靡遺的描寫,顯示的是「監控」裏夾帶著的慾望:

你們在八角形的自旋淋浴室裏飄浮、盪漾。兩具硬挺著堅實性器的雄性身軀,彷彿兩朵顏色互異的變種百合,張狂地翹著光束鎗頭般的粗長花惢,不時地隨著蒸騰霧氣款擺肢體,攀附彼此火燙的肌膚。(114)

這些「機器‧動物‧人」(cyborg)在電腦程式的虛擬世界裏作愛,與人種的繁衍了無干係,故事對於「機器‧動物‧人」作愛的描述,反而弔詭地充滿了肉體性。第二人稱的敘事,用電影來比喻,這就如同演員破壞規律注視鏡頭,觀眾不得不發現自己帶著慾望在看故事。正是這種方式,使得敘事同時殺了讀者也愛著讀者,「你」同時是讀者,又是敘事說話的對象;讀者再也無法在故事之外,以平常的方式偷窺,而是被「收編」到這些敘事裏特別保留給敘事者的位置上,對於佔據這個位置的讀者而言,不但一直在這個位置上閱讀,而且降服於那個偷窺的慾望與操縱(或甚至謀殺)。又或者,如在〈記憶是一座晶片墓碑〉一文,讀者其實會被「收編」到敘事者裏,敘事者也早已經被「收編」到「奧曼帝」(Almighty)裏了。至於拒絕這幾種位置的讀者,就以不同的方式被「殺」了,這些讀者無法「卒讀」,因為他無法一邊讀、還一邊能夠持續維持他日常的位置。這個另外的位置之所以令人不安,既是因為它不再能夠看似中立,也是因為讀者被擺的位置是:同時認同「注視者/敘事者」與注視的對象「你」。由於讀者自以為帶進文字的中立性與客觀性不再可靠,慾望──構成敘事結構之「監控」的基礎──就被曝露出來,甚至變成敘事內容的一部分,於是讀者無法假裝與這個「變態」無關。在這個意義上,在一個與敘事者向著說話對象的慾望非常不同的層次上,這也是一種預設的讀者/敘事者關係,在「你」的位置上被「殺」著,不論這是透過「謀殺」(例如〈殺手的情書〉),或是透過S/M性愛操作的快感(例如〈記憶是一座晶片墓碑〉)。

洪凌在〈記憶是一座晶片墓碑〉這類的故事裏,使用這種情慾化了的「監控」,把平常我們在科幻故事裏所熟悉的「異形」對人類的「收編」,變成一種新的敘事「形式」。洪凌的敘事形式,把讀者「收編」到它那種變態的「別人的失敗就是我的快樂」裏,使得外在客觀的讀者再也找不到常態化的舒服位置。以這種方式,她作品令人不安的形式結構,是對主流含蓄性的「別人的失敗就是我的快樂」邏輯的一種回應,因為這個含蓄邏輯會抹消「非常態」(變態)位置。結果就是:洪凌的讀者要不就因為甘願,像一般情況下崇拜某電影或文學的迷一樣,獲得類似「意亂情迷」的快感;要不就是「不忍卒讀」,逃之夭夭。

至於情慾化的「監控」如何召喚讀者/觀眾,電影《駭客任務》也許又能提供一個有趣的對照。如果說,洪凌的敘事是策略性地「殺」著不可慾的閱讀,那麼,《駭客任務》則似無偏私地容讓各種各類五花八門的閱聽/詮釋。《駭客任務》中的「監控」,比較類似人們較熟悉的冷戰時期科幻敘事模式,「監控」是一種內容,而不是形式結構。故事開始,尼歐既是在「尋找」線上的回應者(侵入秘密檔案),又是被監視的(電話線被撥打等等),被墨菲斯之徒以及電腦人監視。然而,雖然不像洪凌文字那麼清楚,但這部電影裏的「監控」,同樣可以被情慾化地閱讀,尤其是尼歐與墨菲斯之間互相慾望的彼此追尋。由基努李維飾演尼歐這個角色,強化了這種詮釋的可能性,因為這使該電影帶著故意的「多元性傾向幻想」,那是基努李維銀幕形象與電影角色的特色。他曾經飾演過同性戀與雙性戀角色,至於他個人生活是否同性戀,他是既不否認也不承認(Michael

De Angelis)。當墨菲斯見到尼歐,變成尼歐的導師與艦長,墨菲斯跟尼歐說:「我一生一世一直追尋著你。」這個追尋注視,從「監控」的主題來說,對有心的閱聽人而言,就變成一種偷窺的慾望,它的「敢曝性」(campiness),與洪凌敘事者偷窺性的霸權,相去不遠。而尼歐/安德森的雙重性,令人想起基努李維在《男人的一半還是男人》裏角色的雙重性,使得這「雙重性」主題,也可以支援一種酷兒閱讀,然而《駭客任務》的「敢曝」不像洪凌邪惡霸權偷窺性的注視,電影的酷兒情慾這部分,對某些迷來說,是極大快感來源,對其他沒興趣的人來說,也完全可以視而不見,因此《駭客任務》還是可以被主流觀眾當成只是一部好看的動作片,或者,比較批判性的觀眾、或者比較機伶的科幻迷,也許會抱怨它太簡單。比方說,上述墨菲斯的「我一生一世一直追尋著你」一語,如果沒看出它「敢曝」部分的幽默感,也許會覺得他講得太白,一點也不精緻。《駭客任務》(至少就第一集來說)從這個意義上看,就像基努李維的性傾向,似乎怎麼讀都行,似乎可以產生許多可能的閱讀位置,於是也就在全球化的市場上轟動一時,既散佈了禁忌的想像,又同時有意識型態的批判。雖然後者可能不太容易被注意到,但單是在好來塢鉅片的場域裏提出這些主題,就已經是值得注意的成就了。這對一部既有巨資支援、又有社會批判的好來塢科幻電影來說,要考慮吸引廣大市場,又要顧及拍片內容限制,也許是有用的策略。

洪凌的中文書寫文字則不然,它的限制不像好來塢電影,而作者似乎竭盡所能拒絕著常態化的閱讀,同時也維持了穩定的市場,在文學批評界也持續受到注意。這樣的成就,事實上是把一般對於「流行」的觀念複雜化了,一般觀念常會把新的文化或次文化文字貼上「流行」的標籤,把它們的新政治模糊掉。我們希望我們對於洪凌科幻的閱讀,可以帶來一種複雜性,以對抗這種標籤的某種「抹消政治性」的力道,因為我們的目的在於分析它批判的立場,以及對當代科幻文化的更大脈絡所具有的貢獻。

引用書目

王建元。〈導讀:敘述與閱讀之間的玫瑰毒雨〉。《末日玫瑰雨》。洪凌著,臺北:遠流,1996。4-8。

洪凌。《宇宙奧狄賽》。臺北:時報,1995。

──。《末日玫瑰雨》。臺北:遠流,1996。

──。〈是複製,還是「附誌」?是快感,還是「劊感」?──回應趙彥寧的書評〉。《聯合文學》13:6,

1997,4。163-4。

──。《在玻璃懸崖上走索》。臺北:雅音,1997。

──。《復返於世界的盡頭》。臺北:麥田,2002。

紀大偉。《感官世界》。臺北:探索文化,2000。

葉德宣。〈兩種「露營/淫」的方法:《永遠的尹雪艷》與《孽子》的性別越界演出〉。《中外文學》26:12,1998。67-89。

趙彥寧。〈自我複製的快感──評洪凌《末日玫瑰雨》〉。《聯合文學》13:4,1997,2。179。

趙遐秋‧呂正惠主編。《臺灣新文學思潮史綱》。臺北:人間,2002。

劉人鵬‧丁乃非。〈罔兩問景:含蓄美學與酷兒政略〉。《性/別研究》No.

3&4,1998。109-155。

劉人鵬。〈在「經典」與「人類」的旁邊:1994幼獅科幻文學獎酷兒科幻小說美麗新世界〉。《清華學報》32:1。2003。

劉亮雅。〈洪凌的《肢解異獸》與《異端吸血鬼列傳》中的情慾與性別〉。《慾望更衣室》。臺北:元尊文化,1998。57-82。

Armstrong,

Nancy and Leonard

Tennenhouse, eds. The

Violence of representation: literature and the history of violence.

London, New York: Routledge, 1989.

Broderick, Damien, Reading by

Starlight: Postmodern Science Fiction.」 London and New York: Routledge,

1995.

Campbell, Ian. 「The Matrix.」 24

Frames Per Second. 18 Sept. 2000.

<http://www.24framespersecond.com./reactions/films_matrix03.html>

De Angelis, Michael. 「Keanu

Reeves and the Fantasy of Pansexuality.」 Gay Fandom and Crossover Stardom:

James Dean, Mel Gibson and Keanu Reeves. Durham and London: Duke University

Press, 2001. 179-234.

Haraway,

Donna. 「A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the

Late Twentieth Century.」 Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of

Nature. London: Free Association Books, 1991. 149-181.

Le

Guin, Ursula. 「Changing Kingdoms.」 Trajectories of the Fantastic: Selected Essays

from the Fourteenth International Conference on the Fantastic in the Arts.

Ed. Michael A. Morrison. Westport, Connecticut and London: Greenwood Press, 1997.

Martin,

Fran, trans. Angelwings: Contemporary Queer Fiction from Taiwan.

University of Hawai'i Press, 2003.

McCaffery,

Larry. Storming the Reality Studio: A Casebook of Cyberpunk and Postmodern

Fiction. Durham and London: Duke University Press, 1991.

Napier,

Susan. Anime: from Akira to Princess Mononoke. Palgrave Macmillan,

2001.

Reddy,

Chandan and Javid Syed. 「I Left My Country for This?」 AsianWeek: The

Voice of Asian America. AsianWeek Archives Jan. 11 - Jan. 17, 2002.

28 Jan.2004. http://www.asianweek.com/2002_01_11/opinion_payattention.html

Rubin,

Gayle. 「Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of

Sexualitity.」 The Lesbian and Gay Studies Reader. Ed. Henry Abelove.

New York/London: Routledge, 1993. 3-44.

Sontag,

Susan. 「Notes on 『Camp』.」 Camp: Queer Aesthetics and the Performing

Subject: A Reader. Ed. Fabio Cleto, Ann Arbor: The University of Michigan

Press, 1999. 53-65.