● 徐友漁

在上世紀90年代中後期,自由主義和新左派幾乎同時出現於中國社會思想舞臺,它們之間的爭論構成了這一時期思想派別之爭的主要內容,引起海內外極大關注。進入新世紀之後,中國這兩個思想流派現狀如何?它們是否還在爭論?它們對中國的現實問題所發表的意見,是否還引起人們的關注?筆者將在本文介紹這兩個思想流派的動向。

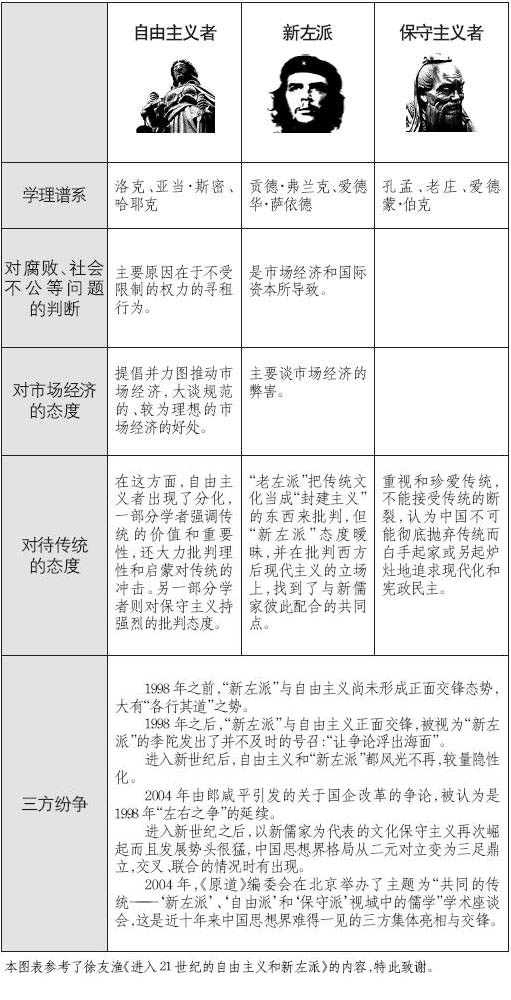

根據有些人的觀察,自進入21世紀後,自由主義和新左派已經風光不再,它們的爭論也煙消雲散。有些人更作出判斷,自由主義和新左派本來就是舶來品,時髦一陣之後就該偃旗息鼓了。但在我看來,它們的爭論仍然在繼續,只不過隨著形勢的變化,爭論的內容和方式有變化,許多爭論並不像以前那樣表現為亮明旗號的公開對立。另外,由於民族主義、文化保守主義再次崛起而且發展勢頭很猛,格局從二元對立變為三腳鼎立,交叉、聯合的情況時有出現,陣線變得不那麼分明。與此同時,自由主義自身的發展甚至分化亦成為值得關注的動向,它與文化保守主義的關係也引起了人們較大的興趣和較多的評論。

一、 「自由主義」和 「新左派」:是帽子還是事實?

早就有人從不同的角度質疑,到底有沒有自由主義與新左派之爭;甚至有人懷疑,所謂自由主義和新左派,到底是真實存在的思想派別,還是某些人出於某種目的給自己或者給對方貼的標籤。一個有趣的情況是,自由主義者都坦然承認自己的稱號,承認存在立場的對立和觀點的爭論,而新左派則竭力否認這種稱謂和這場爭論。比如,被認為是新左派主要代表人物的汪暉多次譴責使用這樣的稱呼來描述這樣的爭論,他說: 「我本人從不贊成用『新左派』和『自由主義』來概括知識界的分歧和論爭,也反對一切給別人戴帽子的方式。」[1]

我曾指出,兩派觀點之爭是不可否認的事實,這有大量的文本作為證據。我把自己較為熟悉的爭論情況歸納為以下七個方面。顯而易見,這樣的分歧和對立用 「新左派與自由主義之爭」來分類是恰當的。在這七個方面中,最大的爭論是對於腐敗和社會不公正原因的分析,一派認為是市場經濟和國際資本,一派認為是不受限制的權力的尋租行為。其次是對全球化和加入WTO的態度。一派反對,認為對於現存不公正的世界資本主義體系,不能加入,只能革命;一派則認為加入是利大於弊的。再次,應當如何認識、判斷中國的國情。一派認為,中國已經成為資本主義社會,因此診斷中國的問題就是診斷世界資本主義體系弊病的問題;一派認為,中國的問題主要不是資本主義性質,而是新形勢下的老問題。第四,如何看待 「大躍進」、 「人民公社」、 「文化大革命」。一派認為否定過頭,拋棄了寶貴的社會主義遺產;一派則認為批判和清理還不夠。第五,對於上世紀80年代的新啟蒙運動和五四 「新文化運動」,一派認為是西方話語霸權的反映,因此主張批判性反思,另一派則認為啟蒙運動被革命中斷了,應該繼承發揚。第六,關於現代化或現代性,一派質疑,一派肯定並認為應該大力追求。最後,在一系列國際問題上,如美國出兵伊拉克、對9. 11恐怖主義襲擊的態度和應對等,雙方有不同的立場和表態。[2]

從雙方所援引的西方理論資源也可以明顯看出自由主義與新左派的對立:一方喜愛引證或介紹洛克、休謨、孟德斯鳩、亞當·斯密、愛德蒙·伯克、哈耶克,以及中國的胡適、儲安平等;而另一方則多引證或介紹薩米爾·阿明、沃倫斯坦、貢德·弗蘭克、愛德華·薩依德、多斯桑托斯和喬姆斯基等等,這兩個譜系的特徵和名稱是一目了然的。

有人,特別是一些新左派,說 「自由主義-新左派之爭」不過是自由主義派發明的辭彙,企圖用這個稱謂撈取好處。事實並非如此。最早使用 「新左派」這個稱呼的並非自由派。據李揚考證,中國的 「新左派」稱謂最早出現在1994年7月21日,在這一天的《北京青年報》上,楊平在評價崔之元的文章 「新進化論·分析的馬克思主義·批判法學·中國現實」時,稱中國出現了 「新左翼」。《二十一世紀》在1996年2月號上刊登卞悟反駁崔之元、甘陽,張隆溪批評張頤武的文章,使用了通欄大標題 「評中國式的『新左派』與『後學』」。

雖然汪暉在國內一再表示他反對用 「新左派」和 「自由主義」來說明知識界的分歧和論爭,譴責這是 「給別人戴帽子的方式」,但他在接受英國《新左派評論》雜誌採訪所發表的談話表明,他完全清楚這兩個名稱的出現是中國社會條件變化和知識界立場分化的產物。下面讓我們來看看,對國外的新左派同道他是怎麼說的。

《新左派評論》的編輯提問說,80年代是改革派和保守派的對立,90年代措辭和劃分變了,人們開始談論自由主義和新左派,原因何在?汪暉詳細且較為客觀地分析了社會狀況的變化和知識份子立場的分化,認為用 「改革」、 「保守」難以表達實際內容,政治辭彙因此發生變化,這大致始於1993年,標誌是崔之元、甘陽在《二十一世紀》上的文章,在這種語境中開始說 「新左派」。

《新左派評論》編輯表示,他們對中國的情況有所瞭解,那就是,1989年後官方的政策導致如下局面: 「自由主義」一詞表達了對政府既支持又批評的立場,贊成市場化,不贊成言論控制和違反人權,這種態度的基礎是:我們是自由主義者,因為我們信仰自由,而自由的前提是私有財產占主導地位,因此多數中國知識份子從90年代起自我定位為自由主義者。編輯問汪暉,情況是否如此,汪暉作了肯定的回答。

特別有意思的是,汪暉也表示他知道 「新左派」一詞最早出現于《北京青年報》,他說,他看了報紙,認為該報是以正面口氣用這個詞;不過,因為該報編輯是新權威主義的支持者,所以他疑心 「新左派」一詞是用來打自由主義的棍子,這就是他本人一直猶豫在中國的語境中使用這個詞的一個原因。[3] 顯然,汪暉對情況瞭解得一清二楚,他因為公正和大度的緣故,為了不委屈中國的自由主義,才沒有用 「新左派」這個詞。但他的公正和大度是說給外國人聽的,在國內,他有完全不同的說法和面孔。

二、從理念到實踐:對維權活動的不同態度

進入21世紀之後,自由主義與新左派的區別不僅表現為理論上的爭論,而且表現在實際行動方面,特別明顯地表現出對社會上不斷出現的維權活動的興趣和介入程度,以及所起作用等方面的顯著差別。

維權活動並不是自由主義者組織的社會活動,但在維權活動中總是可以看到自由主義者的身影,聽到自由主義者的聲音;他們把維權當成是自己的理念在實踐中的延伸,他們使維權活動明顯具有保護個人權利、保護合法的私有財產、理性抗爭、在法治的軌道上解決問題的訴求特徵。對他們來說,自由主義理念和實際的維權活動天然地、內在地一致。

與自由主義者的積極、活躍形成對照的,是新左派們的悄然無聲,幾乎不見蹤影。這有理論上的原因:他們雖然一直空談人民民主、大眾參與,但那是一種對應於巴黎公社、蘇維埃和文化大革命中 「群眾運動」的概念,事實上他們拒斥對個人權利和私有財產的保護。當農民被剝奪土地,或在村委會選舉中遭到壓制時,當城市裏的拆遷戶被剝奪時,新左派可能認為受害者是在捍衛個人利益、私人財產,因此受害者不屬於那種大寫的 「人民」,不必關心他們的狀況。這樣做更有實際的道義勇氣方面的原因:新左派的批判和反抗精神從來都是避實就虛、捨近求遠,他們可以痛駡另一個半球的美帝國主義,而對身旁的社會不公視而不見、裝聾作啞。

甘陽的看法是一個很能說明問題的事例。他曾十分高明地指責自由主義的自由是知識份子珍愛言論的自由,與人民大眾的生存無關,他把這稱為 「貴族的自由」,同時標榜自己主張的是弱者的權利、平民的自由。然而,一旦社會現實表明,真的需要有人為弱勢群體說話時,當維權運動不斷發生時,他做了什麼,說了什麼呢?其他新左派的代表人物又做了什麼呢?當然了,他們可以什麼也不做,倘若如此,就不能指責對手是 「貴族」,而自己是為弱勢者和平民 「言說」了。

以孫志剛事件為例,孫的慘死凸顯了公民權利的弱小和國家執法機關濫用權力的問題,圍繞這一事件展開的維權活動擴展到新聞自由、言論自由、對法律的違憲審查等問題。自由主義者根據自己的信念,順著自己熟悉的理路,義無反顧地與這場維權運動打成一片。此事件發生大約兩個月之後,某些新左派也草擬了一封 「就孫志剛事件致全國人大書」,但其內容真是讓人哭笑不得。看起來,如果稟持新左的理念,想做維權的事都難,因為缺乏相應的思想資源和氣質。下面是我婉拒簽名時所作回復的一些內容:

「一、這是『就孫志剛事件致全國人大書』,但孫志剛事件在其中所占分量很小,一開頭的文字完全不提孫志剛事件,其訴求也不集中於此事件。書中談到『兩極分化』、『共同富裕』、反思和阻止『減員增效』、『教育產業化』,這些我個人是支持的,但這些問題顯然涉及到國內不同人對目前中國社會形勢的不同見解,與孫志剛事件並無直接關係。

二、說『非典型肺炎,由於缺乏社會保障措施,造成了大規模爆發』,這有很大問題。海內外絕大多數人都看得清楚,疫情未得到及時制止,關鍵是新聞自由和言論自由問題,從而是政治體制問題。我不知起草者為什麼要避重就輕。『缺乏社會保障措施』,可以是經費不足的問題,也可以是確定資源分配和社會福利優先性的問題。

三、說『由非典型肺炎和孫志剛事件,我們認識建立社會緊急應變機制的重要性和社會團結的重要性』,也是避重就輕之談。孫志剛之死,完全是『專政機關』人員草菅人命之所為,由此的訴求方向應為尊重人權和法治,我知道這兩點是很多人一直回避的。說實話,一個無辜大學生被活活打死,結論和反應是『我們認識建立社會緊急應變機制的重要性和社會團結的重要性』,這不但使人哭笑不得,簡直令人氣憤。

四、文本說,『必須廢除一切不符合憲法和法律的規定和制度,必須改革收容和暫住證等制度』,這是對的。但緊接著說『社會救治只能施之於需要救助的群體和個人,社會救助不能違背任何被救助者的意願』,這使人感到莫名其妙。我懷疑起草者的理解是,收容制度還有好的一面,比如收容救助無家可歸者,應對其一分為二,故強調要尊重被救助者的意願。這是不瞭解收容制度的實際情況,不了解法學界關於廢除收容制度的長期努力及其原因。這個文本的起草者的認識大大低於上世紀70年代末中國法學界的水準,那時的要求就是廢除收容制度,而不是完善它,或在實施時要因人制宜。起草者不知道收容遣送制度的要害是:它是違反憲法的惡法,它賦予員警剝奪人身自由的權力,他們以為可以發揚此制度中慈善的性質和社會福利的好處。」

與新左派不同的是,自由主義者很容易比較深刻地理解和闡發維權運動的意義,他們不但用行動參與並支持維權,也用理論激勵維權。比如,有人在總結維權運動的特徵時說: 「其一,這些民間維權都與整體性的社會政治訴求無關,而與在市場化進程中得到滋長但尚未得到保障的各種個人權益相關。80年前,胡適曾告誡青年說『為自己爭自由,就是在為國家爭自由』。對個人權益的維護和保守無疑具有眼下的正當性,同時也是在為更重要的政治制度的變遷,奠定一種心平氣和的社會道義與心理基礎。其二,這些以『民權』為訴求的維權活動,都主動遵循法治化的管道,同時也在利用和拓展著法治化的空間。法治是一種最具有連續性的統治,它不用社會的剛性斷裂來尋求變革,也不通過對個人既得權益的否定和藐視來重新界定起點。從法治的角度看,『新民權運動』恰恰是一種在社會變遷中最有利於強化和彌補社會連續性的爭自由方式。當越來越多的人在維權活動中,將自己的蠅頭小利或者身家性命放進來,這種公民權利與個人利益的投入正是社會穩步前行的最可靠的保障。」[4]

一位媒體人士的觀察和評論很說明問題: 「孫志剛案對自由主義的時評寫作,確實是一個基督復活的日子。在孫志剛案之前,屬於自由主義的時評基本在網上,該案之後,自由主義者規模地佔領了新聞媒體的時評寫作,例如秋風和王怡成為《新聞週刊》的主力。」[5]

三、認識改革:令人尷尬的兩難局面

中國的改革行進了將近30年,從綜合國力的角度,從GDP的帳面數位看,它取得了舉世矚目的成功;但從道義和人心看,它相當失敗。官員-管理者曾經是改革的阻力,現在則成了動力,因為他們 「近水樓臺先得月」,體會到了從公有制到私有制的轉變對他們不是威脅,而是機會,是尋租、進行權錢交易的機會;而對那些堅持道義立場和承擔改革代價的人來說,從上世紀末起,改革的烏托邦就不斷破滅,現狀令人難以忍受。

從2004年6月起,郎咸平公開批評海爾、TCL和格林柯爾3家公司利用產權改革侵吞國有資產,引起媒體和民眾廣泛關注、經濟學界的各種反應和企業界的強烈反彈,引發了又一輪關於國企改革的爭論。國有企業的產權改革是當今改革的重頭戲,但在這個過程中,掌權者-管理者私分公有財產,國有資產大量流失,下崗工人處境悲慘,從而產生社會不公正的問題。從媒體(包括網路)反映的民意看,支持郎咸平的意見是一面倒,那些批評郎咸平的學者受到很大責難。總體上說,新左派大力支持郎咸平的意見,而主張市場化的自由主義經濟學家則站在郎的對立面。但細緻觀察和深入分析之後可以發現,不能簡單化地把支持還是反對國企的產權改革說成是新左派與自由主義的對立。

經濟學家張維迎的反應被視為經濟自由派的典型立場,他強調要善待為社會做出貢獻的人。他說,國有企業改革的過程就是一個社會財富不斷增加的過程, 「只要有人賺錢,就一定有人吃虧」的觀點是極具誤導性的;不能看到買國有企業的人賺錢了,就說國有資產流失。他認為更嚴重的問題反而是政府部門對私人資產的侵吞,不能因為會出現國有資產流失的可能,就終止國有企業的改革。他特別強調改革的時間價值,在回答 「可不可以把產權改革的步子放得慢一點」時,他說: 「現在很多政府官員害怕承擔責任,他並不是真正害怕國有資產流失,而是害怕承擔國有資產流失的個人責任,所以很多改制方案他能拖就拖。就好比,這個番茄放著放壞了,我沒有責任。但如果這個番茄賣了,而人家說我賣便宜了,這是要承擔國有資產流失的責任的,那肯定就不賣了。難道我們現在還要國有資產就這樣子流失嗎?」

在2004年8月底舉行的 「國資流失與國有資產改革」研討會上,新左派經濟學家左大培、楊帆等與郎咸平一同出現,並且在郎咸平發言之後,相繼發表了言詞激烈的 「挺郎」觀點。9月底10月初, 「挺郎」派通過網站作出一系列強烈表態,被形容為國內本土派、實踐派、非主流經濟學家出面集體支持郎咸平,一舉改變了郎咸平孤軍奮戰的局面,將 「郎顧之爭」引向社會大討論的階段。有人說,從1997年以來人們普遍感受到所謂國企改革實際上就是國有資產的廉價大轉移,是將50多年來廣大工人和幹部用心血和汗水積累起來的國有資產廉價轉移到極少數現任企業和地方、部門的領導手裏;說得直白一些,就是一些官員和企業家在合夥盜竊國有資產。還有人說: 「我們不僅需要中國的普京,嚴厲打擊那些掠奪人民而致富的富豪,我們更需要真正的清算:對那些借『改制』掠奪人民財產的人進行清算,對那些推行權貴資本主義的貪官污吏進行清算,對那些有意識支持掠奪人民財產的人進行清算。不能再寬容他們的掠奪罪行,要把人民的財產奪回來,把人民的權力奪回來!」

這些激烈的言辭使得郎咸平感到,有必要劃清界限,表示自己與其完全無關。郎咸平的問題是,他主張不搞產權改革,不承認國企存在的問題,認為國企經營得很好,效益不比民企差,他為了證明這一點,使用了國有壟斷性行業在香港的上市公司的資料,因此沒有什麼說服力。他後來又說,國有企業應該改革,只是應按他所總結的 「青啤模式」進行。這樣雙方在大方向上就沒有太大差別了,只是強調和側重點不同。

可以說,大多數自由主義者並不持市場至上和不要公正的觀點,可以把他們的立場歸結如下(事實上他們從來都是這樣表達的):一、堅決主張以市場經濟為導向的改革,以形成最終能防止權力參與掠奪的機制;二、批判現行改革中嚴重的不公正,要求規範市場經濟體制,排除權力的干預;三、認為解決問題的根本辦法和當務之急是立即把政治體制改革提到議事日程上來。

作為對比,可以把自由主義與新左派的分歧理解為:一、前者提倡並力圖推動市場經濟,大談規範的、較為理想的市場經濟的好處,包括理想的市場經濟對實現社會公正的根本好處,而後者主要談市場經濟的弊害;二、前者批判現行的權力主導的改革,但沒有斷定目前改革的性質就是赤裸裸的掠奪和搶劫,而後者對現行改革的批判要嚴厲得多,基本上是持全盤、徹底否定的態度,甚至主張不改革;三、自由主義者有一個憲政民主的目標和綱領,而新左派沒有表現出對政治體制改革的興趣。

有一個情況很有趣,身居海外、自稱原教旨主義和純正的新左派的陸興華認為,在沒有民主憲政、法治框架、民意表達和民眾參與的情況下,談論和爭論目前的國有資產的產權改革,是極其困難的,甚至是沒有意義的。他指出,政治改革嚴重滯後,這就是問題的癥結。顯而易見,這種立場從思想到語言都是標準自由主義的。

這場論戰使得所謂經濟自由主義和政治自由主義的區分明顯起來。顯然,兩種牌號的自由主義既分享某些重要的理念和價值(比如個人自由、法治、政府權力的制衡、市場經濟),又在某些重大問題上有區別(比如對現實的批判態度,對貧富差距和社會不公的重視)。而以前新左派在論爭中的做法是,以經濟自由主義中那些遭到詬病的主張為靶子,攻擊政治自由主義。可以說,這種混同基本上是有意的。例如,我多年前就對經濟自由主義提出批評:「有人 (比如有個別經濟學家) 把適用於理想市場條件下的學說、理論、概念、公式用於分析當前中國經濟問題,而無所不在的權力干預,多變的政策使他們的研究純屬紙上談兵。有人把中國的民主進程等同于中產階級的形成和發展,認為除了等待這個階級的壯大之外不能做其他任何事,他們對於民主的意願和參與,不是抱怨,就是咒駡。 ……在中國,確實有人認為市場化就是私有化,以加快改革步伐為藉口肆無忌憚地化公為私,把改革的成本和代價全推到普通人民群眾身上。可能有少數自命為自由主義者的人支持或默認以上言行,但真正的自由主義是與此格格不入的。」[6]

曾經有人主張,根本不應承認經濟自由主義是自由主義。這不是實事求是的態度,大力主張市場經濟的學說應該是自由主義的一個品種,它在論證和推動市場經濟方面的作用不容否定。老左派以批判新自由主義為名對它大肆批判,從2005年夏季開始在經濟學教育和經濟學教科書領域中的清算,說明經濟自由主義的正面作用不容否定。

四、自由主義、新左派與傳統和文化保守主義

在上世紀90年代的後半期,自由主義和新左派是民間思想舞臺上的主要角色,形成二元對立。而步入21世紀後,國學熱和文化保守主義的發展勢頭很猛,文化保守主義大有後來居上的意味,二元對立變成了三角關係。認真說來,國學熱在90年代上半期就出現過,但在老左派正統思想的警告和討伐之下倉皇退卻、無疾而終。這一次情況不同了,2004年由於 「讀經」口號的出現以及《甲申文化宣言》的發表和其他事件,有人把這一年命名為 「文化保守主義年」。2005年發生了一系列與中國傳統儒家思想學說有關的事件,引起人們的廣泛關注和討論。[7]

新左派思潮和自由主義都源自西方,初看起來與中國傳統的思想文化天然隔膜,但在新世紀裏,它們與傳統的關係並非那麼簡單。

新左派如果稟承老左派的精神,就應該繼續把傳統文化當成所謂 「封建主義」的東西來批判。但新左派事實上除了把 「資本主義」當成頭號敵人之外,與西方的後現代主義非常接近,對啟蒙、理性、法治、現代性持敵意,認為自由主義堅持這些價值的普遍性是錯誤的。如果說儒學是從前現代的角度批判以上價值,新左派則從後現代的角度進行批判。在對 「資本主義」和現代性的前後夾攻中,二者找到了可以彼此配合的共同點。

當代中國的自由主義與以胡適為代表的、在五四 「新文化運動」中激烈批判傳統文化的自由主義有傳承關係。但是,如果說中國老的自由主義受杜威、拉斯基的影響,因而帶上社會主義或社會民主主義的色彩,那麼當代的自由主義者中不少人則大受愛德蒙·伯克和哈耶克的影響,他們非常重視和珍愛傳統,不能接受傳統的斷裂。一些中青年學者的思路是:對於像中國這樣歷史悠久、文化豐富的國家,難於想像文化基因的徹底改變,難於相信可以徹底拋棄自己的文化傳統而白手起家或另起爐灶地追求現代化和憲政民主;既然自由主義不是出自本土,不以某種方式與傳統接榫,難道可以在文化上脫胎換骨、全面移植?

2004年12月28日,文化保守主義刊物《原道》的編委會為慶祝雜誌創刊10周年,在北京舉辦了主題為 「共同的傳統——『新左派』、『自由派』和『保守派』視域中的儒學」學術座談會,這是一個思想立場表達和碰撞的場合。從會場上的發言情況看,新左派對文化保守主義並不反對,但具體想法不多;而自由派不論是持同情性支持還是持批判性反對立場,都有較多思考。事實上,在2004年和2005年圍繞國學的討論中,不論是發表正面還是反面意見,自由主義者都十分積極、活躍。

當今自由主義者中,最早、最深入和系統考慮自由主義與儒學相結合的是劉軍寧,他早在上世紀90年代初就提出: 「儒家和自由主義是兩種根本不同的傳統,但同作為人類生存經驗和智慧的結晶,無疑應有相通之處。」他提倡一種儒教自由主義, 「在政治上,儒教自由主義表現為代議政治、憲政法治、政黨政治加上儒家的施政作風。在經濟上,實行自由市場經濟,加上克勤克儉、互幫互助的儒家工作倫理,同時政府受儒家富民養民思想的影響對經濟生活進行積極的調控管理。在道德文化上,儒家自由主義既引入自由主義對個人權利、自立自主精神的強調,又保留了儒教忠恕孝順、尊老愛幼、重視教育和注重集體利益等價值傾向。」[8]

2004年十分引人注目的一件事是,在「讀經」爭論中,一批年輕的自由主義的學者,比如王怡、秋風、劉海波、範亞峰等,都明確表示支援,並強調中華文化傳統的價值和重要性,還大力批判理性和啟蒙對傳統的衝擊。他們自稱在學理上受到哈耶克和蘇格蘭學派的影響,把自己的立場稱為 「中道自由主義」。在他們看來,建立現代憲政制度與保守中國古老的文化傳統之間,並無矛盾之處;更有甚者,他們認為脫離傳統,依靠批判傳統而建立的任何體制都具有人為設計的特徵,而不具有自生自發的生命力。王怡說: 「我和蔣(慶)先生一樣從法學院畢業,我好談憲政,他專講儒家。但我和蔣先生一樣也持文化上的保守主義立場。何謂保守主義,保守就是保守自由的傳統,看待自由的傳統勝過看待自由的理念。」[9]他還說:「為什麼要支持民間的兒童讀經,支持儒家道德理想和人倫情感的重新伸張,支持文化保守主義尊敬傳統的微弱聲音呢?因為從經驗主義的角度看,所謂自由就是具有連續性的習慣,而不僅是理念世界中激動人心的訴求。一件東西今天屬於你,昨天屬於你,明天也屬於你。這種具有連續性的佔有才構成一項法治意義上的權利。否則權利就是抽象而虛妄的。一個社會若沒有絲毫的傳統,將意味著沒有絲毫的自由。法治本身是一種保守主義的制度文化,它崇尚連續性,並依賴於整個社會在法律、文化價值、社會倫理乃至私人情感方式上的某種連續性。」[10]

「中道自由主義」的態度受到保守主義的歡迎。陳明說: 「我很看重自由主義學人在讀經問題上的出場和言說方式。我一直認為,文化保守主義應該是為了自己民族生命的健康條暢才有所保有所守。因此,它應該把發展自己它應該把發展自己的傳統當做能保能守的前提或條件。與自由主義思想的結合,我覺得是頭等重要的。」

儘管許多人產生了一種印象,以為在2004年這個「文化保守年」,自由主義和保守主義走到了一起,但這個印象實際上是不準確的。並不是所有的,甚至也不是大多數自由主義者都傾心於保守主義;批評保守主義,批評自由主義倒向保守主義的也大有人在。比如,袁偉時對政治保守主義持強烈的批判態度。他說:「其實,簡單說來就是一句話:中國要回到政教合一的體制,由儒教的『大儒』、『賢儒』加上血統高貴的前賢後裔集體君臨天下,保留對國家一切大事的否決權和決定權,需知在三院中他們篤定支配了國體院和通儒院!不過,這樣美妙的設計立即會碰到無法逾越的障礙:如何確定那些『通儒』和『國體』代表的合法性。」[11]我則在爭論中表示:如果把 「復興國學」比較平實地理解為知識、教育方面的補課和基本建設,那是沒有任何問題的。現在恢復國學的努力之所以正當和必要,是因為人們的國學知識太欠缺,國學在教育中、在人們生活常識中所占的地位和它應有的地位相比存在較大的差距。總之,中國人對於自己的傳統文化學術欠債太多,要反對的只是企圖恢復傳統思想的正統地位,使中國回到 「獨尊儒術」的時代,那不是把儒學當成「文化儒學」,而是當成「政治儒學」。相關爭論還涉及到對國學衰落原因的認定。現在力圖復興儒學的人談論儒學的衰落時,不提權力的干預和壓制,不提政治運動的衝擊,而是一個勁批判眼光向外學習和對內批判的知識份子,同時對五四「新文化運動」、對啟蒙、對宣導科學與民主進行清算,這不尊重歷史事實,也不利於儒學的恢復和發展。[12]

五、對民族主義的態度

民族主義是比新左派思潮和自由主義更基本、更廣泛的思潮,它在中國源遠流長,至少有100年以上的歷史。新左派思潮和自由主義這兩派都有一個如何面對民族主義的問題。民族主義思潮和情緒在上世紀90年代就相當盛行;世紀之交,隨著北約在科索沃的干預行動、中國駐南斯拉夫使館被炸等一系列事件,這種思潮和情緒迅速高漲。在一本作為對中國駐南斯拉夫大使館被炸的反應的書中,作者在序言裏說:「1999年5月8日,我們終於看到了我們民族生命的衝動,聽到了民族的心靈在呐喊。」作者不同意此次事件是誤炸,認為美國並不在乎與中國的關係,並抱怨說, 「另一方面,中國卻一直把與美國的友好放到一個極高的位置。二者對比,差別極大。」作者還抱怨說: 「中國在過去許多年中,一直力圖做一個『好孩子』,這使得美國這樣只懂得力量的國家忘記了中國的實力。」作者建議中國也要做做 「壞孩子」,不要怕影響國際形象。作者擔心的只是 「現在的中國人已經失去了做『壞孩子』的陽剛之氣,這種社會風氣之中的頹廢之風亟需扭轉。」 [13]

自由主義和民族主義都是隨著民族國家興起而在歐洲產生的思潮和運動,從歷史和時間上看,二者的一致或交差之處甚多。不過單從理論上分析,前者重理性,後者重感情;前者重個體,後者重集體或整體;前者重普遍性,後者重特殊性,因此彼此的內在矛盾是深刻的。拿左派思潮和民族主義相比較,前者原來重普遍性;但新左派卻相反,強調特殊性,後進國家的左派知識份子尤其偏好以民族的特殊性來對抗 「資本主義」和現代化的普遍性。

甘陽的觀點可以說是新左派強調中華特殊性的例證,他說: 「在所有『非西方文明』中,中國與其他非西方文明是不一樣的。中國在歷史上和西方沒有任何關係,是完全外在於西方的,西方也完全外在於中國……中國可能將按她自己的邏輯,而不是按西方的邏輯……今天不但需要重新看改革與毛時代的關係,而且同樣需要重新看現代中國與傳統中國的關係,不應該把現代中國與中國的歷史文明傳統對立起來,而是同樣要看傳統中國與現代中國的連續性。我們今天應該特別強調,中國漫長的獨特文明傳統對於中國的現代發展具有根本的重要性。現代社會的普遍特點是社會分殊化高、離心力大,因此一個現代社會如果沒有足夠的傳統文明凝聚力,社會分崩離析的可能性相當大。」[14] 甘陽講話的主旨,在朱蘇力的評論中更加突出,即用所謂民族的獨特的價值來對抗被他們說成是想像出來的西方文化價值,也就是 「自由、市場經濟、兩黨制或者是憲法、法制」。

自由主義在上世紀90年代側重於對狹隘的、極端的民族主義的批判;最近一、兩年則表現出一種新的動向:尋找自由主義與民族主義的契合點,探討一種自由主義的民族主義。高全喜提出:「從一種自由主義的政治理論出發,對民族主義問題給予全方位的剖析與應對,特別是對於中國的民族主義問題給出一種理論上的解答,不能不說是擺在我們面前的一項重要的理論工作。」在他看來,憲政主義是馴化民族主義的最有效的手段,也是一付解除民族主義暴虐的最有效的解毒劑。它的核心原則是多樣性的、個人的自治原則。他還說:「自由主義的政治理論以其憲政主義、法治主義、共和主義和民主主義的理論模式為解決民族主義問題提供了有效的途徑,因為自由主義的政治解決,不是與民族主義的二元對立的強權政治,也不以專斷的意識形態為共識的符號,它所提供的乃是一種以個人的自由權利與幸福為核心的政治框架,並試圖通過民主與法治的途徑,以多元的聯邦自治為制度形態,在共和主義的協調中,來解決民族主義所提出來的問題,這樣其實也就是提出了一個自由主義的民族主義理論。」[15]

在中國,民族主義往往和愛國主義緊密地聯繫在一起,自由主義要用一種新視角處理民族主義問題,自然就要用一種新視角處理愛國主義問題。張千帆認為: 「在傳統上,愛國主義和自由主義往往是水火不相容的……方法論的個體主義有助於化解愛國主義和自由主義的緊張關係;或者更準確地說,通過將國家歸結為由具體個人組成的集體,使愛國主義在某種意義上落到自由主義層面。愛國並不等於高喊空洞的口號,逃避本國的實際現狀……嚴格地說,愛國和國家的制度現狀並沒有必然聯繫。」作者還認為,雖然一般人理所當然地把愛國主義和國家主權聯繫在一起,但主權是一個國際法概念,一般情況下並不適用於國內物件。[16]

自由主義者還考慮到內政和外交的複雜關係,考慮到國家利益問題。我在「為什麼是自由主義,什麼樣的自由主義?」一文中指出:「作為自由主義者,近年來我常常痛感我的一些朋友在知識結構和思想方法方面的欠缺,他們思想的基調只有自由民主-專制極權的對立,他們不知道國家除了這種分類並導致對立外,還有考慮問題的其他維度,比如民族國家作為一個利益單位,比如地緣政治的考慮是國際關係中不可缺少的,是超乎國內制度和意識形態的,他們不瞭解歷史的複雜性。當然他們還有常識,不至於在中國政府與美國就紡織品貿易和反傾銷進行交涉時指責政府。」「我最想說的是,自由民主國家的立國理想和原則是一回事,它在國際競爭中和利益格局中推行實力政策(任何國家都不得不這麼做),是另一回事。當不同政治制度國家之間發生利益糾紛時,並不能保證民主國家天然持有正義,任何手法都屬正當。把國內政治制度的優越性外推到判斷外交政策的是非是不對的,反過來說,把正常的國家利益衝突演繹為對人類政治文明公認價值和成果的否定也是不對的。」

高全喜提出,現代國家主權的確立,在國內和國際上的基礎是完全不同的。在國際上,國家主權基於現實主義的叢林原則,由其他國家的承認而獲得; 「可是在國內問題上,國家主權的合法性及其尊嚴卻來自另外一種更為重要的原則,即人權原則,或者準確地說,來自公民權原則。」他借鑒休謨的理論,提出以下原則來打通內政與外交、提出以下原則來打通內政與外交、自由的國家主義與現實的自由主義:第一,建立一個國家的自由政體是國家利益的最根本性問題;第二,自由政體作為構建現代國家的核心,它所現實的手段,在國家內部與國際關係方面是不同的,對內是自由的國家主義,對外是現實的自由主義;第三,自由國家是內生的,但在國家間關係方面,國際秩序卻是國家行為體外化的結果。[17]

基於自由主義立場型塑一種新型的民族主義和國家利益觀,其意義既是深遠的,同時具有當下價值,但要與狹隘的民族主義和國家主義劃清界限並不容易。高全喜在一次講演中轉述一位俄羅斯自由派的話說:「俄國的自由派確實主張憲政,主張法治,主張自由民主,但是讓他們感到痛心的是,當他們為之奮鬥並取得了現實成果時,蘇聯在哪兒?他們的祖國在哪兒?現在的俄羅斯已經退回到彼得大帝時期的疆域,甚至都還不到。」他接著反問:「這樣的自由主義是不是令人痛心?代價是不是太高?中國今天難道不也面臨這樣的兩難嗎?」 [18]這裏需要澄清幾個問題,第一,蘇聯的解體,原因不在於自由主義,或者至少可以說,民族主義應負的責任要大得多;第二,那位俄國人士在說這些話的時候,立場顯然不是自由主義,而是民族主義;第三,怎麼能夠認為,一個大帝國的解體一定不好,為什麼只看它的結局,不問它的來歷?通過威脅、顛覆、侵佔、併吞而形成的大帝國,其解體不過是歷史正義的實現,有什麼值得悲歎的?

結論和展望

當代自由主義和新左派在中國的出現已有將近10年,兩派的爭論也有將近10年,這種爭論會有什麼樣的結果,這種爭論將在何時結束,讓位於其他思想派別之間的交鋒?我認為,在可以預見的將來,在中國的社會轉型期沒有出現戲劇性事件或重大變化之前,自由主義和新左派的爭論將會一直繼續下去,甚至在這之後都有可能存在。這個預言不是個人的主觀猜測,更不是一個在這場爭論中取得一定發言權的人的一廂情願,而是由中國社會發展的大趨勢所決定。先說一個比較寬泛的理由。我們知道,從現代到當代,遠遠不止一個世紀,自由主義與新左派的爭論一直沒有停止,因為對於大工業生產方式和社會組織方式,對於現代的社會生活、精神生活、文化生活,確實存在兩種主要的不同的觀察和評判角度。從將近一個世紀之前起,兩種立場、兩種思潮的對立鬥爭就反映到中國的思想界,而且成為中國思想界爭論的主要內容之一。如果說,我們在最近的將來無法斷言西方和第三世界國家自由主義和新左派的爭論會結束,那麼我們就不可以預言這樣的爭論會在中國結束。

其實,重要的不在於國際上的思想、立場對立一定要反映到(而且是深刻地、廣泛地反映到)國內,關鍵在於,中國的社會轉型暴露出來的問題,恰恰易於使人們從兩種主要的不同立場和視角進行觀察與評判。對於自由主義者來說,中國接受世界歷史發展和社會進步所提示的共同的文明準則,融入全球化的進程,實現憲政民主,是必然的、不可阻擋的趨勢,他們認准了這一點,除了義無反顧地爭取實現一個保障個人的自由與權利、法治、政府權力受到制衡的體制,沒有別的選擇。

而對於新左派來說,中國走向現代化、民主化的過程,就是一個標準的、典型的資本主義化的過程,西方左派、新左派對這個過程的一切批判,都可以搬用到中國。無庸諱言,隨著中國經濟市場化的大發展,他們會越來越覺得自己有理由把中國看成是資本主義社會,因此越發有理由搬用西方新左派對西方社會的診斷於中國。

如果說,用「市場列寧主義」來形容當下和下一階段的中國是恰當的,那麼自由主義強調這個表達的名詞,而新左派則強調它的形容詞。很有可能,「市場列寧主義」是真正的中國特色,是世界歷史上的新現象,那麼對它的認識和批判,將考驗中國所有思想派別,所有思想者的道義和智慧。

新左派即使不能說將會永存,至少會在相當長的歷史時期存在,因為市場經濟看來將以不可阻擋之勢占居統治地位或主導地位,而新左派思潮將以市場批判者的身份存在,不論市場運轉得好不好,是利大於弊,還是弊大於利,就像這一、二百年歷史所表明的那樣。

至於自由主義,可以斷言它在中國的存活期也會很長。它在20世紀30和40年代一度活躍,那只不過是啼聲初試,在沉寂半個世紀之後以隔代相傳的姿態出現,表明了它的內在活力。如果說,在嚴酷的內戰中自由主義 不可避免地會被擠到一邊去,那麼在市場經濟條件下,在和平時期的憲政建設過程中,它一定有用武之地。也許有一天,當中國的自由主義平臺已經搭建成功,它會失去重要的地位和作用,會有其他思潮——比如民族主義,就像在俄羅斯和東歐所表現的那樣——流行,但那也是功成身退。這個平臺一天沒有建立,自由主義的理念和追求一天不會失去作用。

自由主義和新左派思潮是走向現代化的一對孿生子,它們在當代中國幾乎同時出現,它們力量的消長與中國現代化事業的成敗密切相關。

【注釋】

[1] 汪暉,「我對目前爭議的兩點說明」,中華讀書網編,《學術權力與民 主》,鷺江出版社,2000年,第16頁。

[2] 欲知詳細的文本引證和出處,可參見徐友漁的「知識界到底在爭論什麼」,《改革內參》,2001年第12期,第13-16頁,以及Xu Youyu, 「The Debates Between Liberalism and the New Left in China Since the 1990s」, Contemporary Chinese Thought, Vol.34, No.3, 2003, M. E. Sharpe, New York, Pp.6-17。應當說明的是,自由主義者後來表現出在對待啟蒙和五四「新文化運動」問題上有分歧。

[3] 見汪暉訪談錄「城門失火」,載於New Left Review, No. 6, Nov. and Dec. 2000, Pp.71-74。

[4] 王怡,「2003:『新民權運動』的發軔和操練」,《中國新聞週刊》,2003年12月22日。

[5] 陳永苗,「在《新京報》拱卒:走憲法之路」,天涯網站(www2.tianya.cn/New/PublicForum)。

[6] 徐友漁,「自由主義與當代中國」,《開放時代》,1999年5、6月號,第46-47頁。

[7] 新世紀復興儒學的努力與10年前大不相同,形成鮮明對照的一個例證是方克立態度的轉變。他在上一次國學熱中認為其提倡者有文化之外的動機和意識形態企圖,不排除有人想用孔子、董仲舒來抵制馬克思主義,他力圖掀起(也在一定程度上做到了)一場大批判。而在2005年9月上旬致信第七屆當代新儒學國際學術會議時,他以正面口氣提出 「第四代新儒家」和 「大陸新儒學」的概念,認為從2004年夏天起已進入了以蔣慶、康曉光、盛洪、陳明等人為代表的大陸新生代新儒家唱主角的階段,或者說進入了整個現代新儒學運動的第四個階段。這種從高度警惕、嚴厲追究、扣意識形態和政治帽子變為正面言說的做法,很值得玩味。(《當代中國研究》編輯部注:蔣慶90年代中後期曾被自己供職的深圳市委黨校停課,原因就是方克立曾寫信給深圳市委黨校表示:不能讓這樣的人佔領講臺。)

[8] 劉軍寧,「自由主義與儒教社會」,《中國社會科學季刊》,1993年,8月號,第102、105頁。

[9] 王怡,「『讀經』和文化保守」, 「公法評論網」(http://gongfa.com/wangyidujing.htm)。

[10] 王怡,「『讀經』背後的保守主義和原教旨」(http://gongfa.com/wangyiyuanjiaozhi.htm)。

[11] 袁偉時,「『王道政治』、『文化意義上的中國人』和讀經」,《青桐文化月刊》2005年第3期,第22頁。

[12] 徐友漁,「國學應該怎樣熱起來」,《新京報》,2005年,11月29日。

[13] 房甯、王小東、宋強等,《全球化陰影下的中國之路》,中國社會科學出版社,1999年, 「序」第8頁、第3-15頁。

[14] 甘陽,「新時代的『通三統』——三種傳統的融會與中華文明的復興」,2005年5月12日在清華大學公共管理學院 「北京共識」論壇第四講的演講(http://www.cc.org.cn/newcc/browwenzhang.php?articleid=4290)。

[15] 高全喜,「對民族主義的一種自由主義考察」,《大國》,第1期,北京大學出版社,2004年,第127、155-157頁。

[16] 張千帆,「什麼是真正的愛國主義?」,《大國》,第5期,北京大學出版社,2005年,第19-21頁。

[17] 高全喜,「論國家利益—一種基於中國政治社會的理論考察」,《大國》,第2期,北京大學出版社,2004年,第47-51頁。

[18] 高全喜,「大國之道:自由主義與民族主義」,《大國》,第5期,第181頁。