女女出發,女男女抵達:

李漁《憐香伴》中女同性愛的完成

許劍橋

(發表於「第九屆全國中文所研究生論文研討會」,中壢:中央大學,2002.11.29)

[

論

文

摘

要

]

在蒼白的古代中國女女情愛花名冊,明末李漁戲曲《憐香伴》是較能被指認卻始終被冷落的對象,本文即以歪讀(queer

reading)探視此姊妹之路如何在既有的父權、異性戀家庭機制中進行突圍並偷渡「成家」。首先,男女之防乃基於女性為私有財產並為確保家族純正血統而設,女性被重重「保護」在家空間的最隱密處——閨房,在此被男性天真的以為去情慾的單性安全區,卻是女女情愛後花園,讓兩個閨閣小姐得以會面、賦詩相伴,這是古老中國異性男女無法展衍的情感關係。而中國父系社會「交換女人」制度下,原生家庭被社會賦予完成子女婚配之責,女性喪失婚戀自主權利,《憐》劇則讓兩名小姐因心儀彼此而自訂婚約,充分展示自主性。因為女女姻緣不服膺異性戀家庭規範,女兒們在婚禮後仍須各自回到由父親、丈夫宰制的「家」,除非她們同在一「家」,才能確保關係永久,於是進行女女家庭計畫,採和異性戀婚姻合作,組成了「女男女」之家。但這戶看似平常的一夫多妻制異性戀家庭,實際暗藏女女寄生男性資源(古代女性無謀生、經濟能力),讓其失金╱精而逐漸陽萎成「女男女」;甚至趁男性成家後且能離家追求功名之際,架空其家庭地位,過渡成「女□女」之家。所以,在此傳統、實則另類的三人家庭,在內涵上已然對傳統中國「家」的定義予以「歪寫」。

關鍵字:李漁、戲曲、憐香伴、女同志、女同性戀

女女出發,女男女抵達:

李漁《憐香伴》中女同性愛的完成

中正大學中文系碩士班 許劍橋

一、前言:女同性愛的策略歪讀

我想將來總有一天

會有人記起我們……

——莎孚(Sappho)[1]

同性情愛(慾)作為「少數文字」在異性戀霸權劃分乾坤陰陽兩極的主流世界往往遭致淹沒或成為邊緣的一抹豔異,而檢視目前少數幾本整理中國同性情慾歷史的專書[2],論者吳瑞元觀察出:「受限於史料與研究文獻缺乏,也許正因為『同性戀』定義無法適用於『女女情慾關係』,導致目前缺乏古代中國女性間的情慾歷史研究……。[3]」,無論是小明雄《中國同性愛史錄》[4](1984)、矛鋒《同性戀文學史》[5](1996),標榜「同性愛(戀)」的大帽子下,其實均是「男同性愛(戀)」的呈現[6],女同性愛退居為同性愛的「補充」。但既然現代孽子藍宇有古代斷袖分桃的徐徐男風可以如沐;那麼當今逆女鱷魚在溯源悠悠中國文學史又有哪位(對)祖師娘娘與之花面交相映?

查閱淪為同性愛「補充包」的同女花名冊,明末李漁的戲曲《憐香伴》榮登花魁[7],矛鋒更指其「開女同性戀描寫之風」[8]。然目前未有對此劇的單篇研究,但因《憐》劇為李漁「笠翁十種曲」之一,故其常常出現在研究者對十種曲的整體討論時。而有提及性別、甚至是本文所欲探討同性情愛的論述,有黃麗貞的《李漁研究》(1974):

從來戲曲寫才子佳人的姻緣遇合,都是男愛女憐,笠翁《憐香伴》傳奇,一反前人窠臼,以二美相憐為線索,一切刻骨相思,為求相聚的苦心綢繆,都從箋雲和語花身上發生。他憑空結撰出這些一反常情的情節,除了新人耳目之外,笠翁亦寓其「不妒」的微旨[9]。

指出《憐》劇情感的新穎、不尋常,並歸結寓含女子不相嫉妒的解釋。另外,張曉軍《李漁創作論稿》(1997)更表明:

《憐香伴》說白了也就是同性戀,題材不可謂不奇,相交的方式亦不可謂不巧[10]。

將眾人皆看見,卻迴避、巧立各種名目解圍的異質情感,直言這就是——同性戀。但也止於這樣的概略說明,缺少更進一步的深究。而目前三本以李漁「十種曲」為題的學位論文[11],其中臺灣師大單文惠的碩論:《〈笠翁十種曲〉研究》(1998),於《憐香伴》一節對同性戀問題有較深入的討論。文中寫道:

《憐香伴》傳奇的故事,是笠翁劇作中,題材最特殊的,情節不由男女之情入手,跳脫窠臼,不侷限於傳統才子佳人的戀愛模式,而由兩位佳人之間彼此惺惺相惜的情感入手[12]……

在笠翁作品諸多女性中,真正能相知相憐,情意真摯的唯有本劇[13]……

單氏以黑粗體字強調劇中女性間情感的特殊,並順帶提及李漁亦曾寫男性相戀的作品(〈男孟母教合三遷〉、〈萃雅樓〉),卻忽然話鋒一轉,指「《憐香伴》傳奇並非一部描述同性或雙性戀的故事」[14],並列出三點聲明:

其一,李漁作劇所設想的對像是村夫漁婦,因此所要求的內容皆是明瞭易懂,不需費心思量的情節,若是崔箋雲與曹語花之間有曖昧關係的存在,李漁當會明白說明,不使人費心猜疑。

其二,知音難逢,一旦遇上,當然要好好把握,而兩女同嫁一夫便是古時社會兩個女子最好長久相聚的辦法。

其三,關於同性戀的定義,金賽(Kinsey)以為是「指一個曾和自己同樣性別的伴侶有過肉體接觸的人」,此外,還須考慮接觸的次數及心態的成熟度,要確認一個人是真正的同性戀者,其年齡應當超過十八歲,且重複的與同性別的他人有過達到性高潮的接觸。[15]

這似乎是為了替《憐香伴》洗刷同性戀污名的宣告(李漁的小說〈男孟母教合三遷〉、〈萃雅樓〉已寫到同性戀,戲曲「不應該」、「不可能」會再有這樣的內容;上述兩篇小說承襲古來早已有的男風,還稍可接受,但女性間怎可能會有此種情形?),評論者的「美意」卻暴露異性戀試圖改「邪」(同)歸「正」(異)、漠視同性情感交流的可能。

首先,同性情愛必得寫得隱密難察嗎?《憐香伴》第一齣「破題」李漁便有詩開門見山:「結鴛盟的趣大娘喬裝夫婿,嫁雌郎的癡小姐甘抱衾裯」(7頁)[16],點出這是個閨秀遇到閨秀並結為連理的故事,文中絕大部份寫兩名女子如何相思、如何計畫長久相聚;論者也都能「明瞭易懂」看出這種異於前人筆下的情感,只是明言或未明言這是否為同性戀。而第二點聲明也令人疑惑:兩女視彼此為知音、要長久相聚而同嫁一夫≠同性戀?!這個等式(=)所以被否決乃在於「她」們是嫁給「男」子、成就異性戀婚姻,但異性戀婚姻就可以完全切斷同性情愛(慾)的交流?至於以金賽作學理依據的第三點,其判定同性戀的指標本身已受到質疑,因為若挪用來判定異性戀,就是一個人必須年齡超過十八歲,並曾與和自己不同性別的伴侶有多次重複的肉體接觸,並達到性高潮者,才算是「真正的」異性戀。此定義必然不適用異性戀,當然也不適用同性戀。而根據《古今圖書整合‧閨媛典》收集明代列女傳資料中的統計,明代女子實際成婚年齡以十七歲最多[17],也就是在女子十八歲前即自願或被迫與男子成親(性交),自然也不符合此標準。

事實上,單氏在《憐》劇情節、人物的分析,即透露出異性戀如何看待同性情愛的立場。她說:

本劇雖然扣人心絃,卻也有少許遺憾。范介夫與曹語花之間的感情,是劇中著墨較少的部份,全劇雖圍繞著要將范介夫與曹語花結成連理發展,但兩人始終沒有見面,直到第三十一齣〈賜姻〉,兩人才初次見面,但李漁對這多磨的好事並無費太多筆墨,對這兩人的見面也缺乏描述,私心揣測李漁的本意,或許以為這兩人的結合只是一座橋樑,只是崔箋雲與曹語花永久相聚的方法,所以並未著墨太多;然愚意以為,前面花了如此大的篇幅在醞釀兩人的結合,一旦目的達成,卻只是蜻蜓點水輕輕帶過,不免引為遺憾[18]

男主角石堅(范介夫),「雖是扮演著男主角的地位,但在前十五齣戲中,有他出現的戲份僅有四齣,故事的開始有他無他皆可,但故事的下半部卻非他完成不可,石堅的角色,是為了成就崔箋雲與曹語花而設,換言之,石堅在劇中的功能是一座橋樑,是兩旦結合的媒介,透過這座橋樑崔箋雲與曹語花才能永遠的相聚」[19]。

可有可無的男主角、匆匆的男與女對手戲、兩女嫁一夫是為了女子們長久相聚的計策——這是文字呈現的客觀事實;會有「遺憾」則來自異性戀(論述者)的主觀情感,因為無法看見或看不夠(與女女情愛的比例相較)男和女的情投意合、兩性對異性愛的堅忍卓絕,因而引為遺憾。殊不知異性戀眼中的憾恨、不圓滿,卻讓今之同女有祖墳可拜,能在天經地義、理所當然的父權異性戀觀點銘刻的墓誌銘上,進行另類的「歪讀」(queer

reading),從一個歪斜的角度(「╱」)入手(逆反異性戀的「直」straight:「∣」),將《憐香伴》中連續的事件串連,直視其中一直被忽略、迴避的女同性愛歷史,看女人與女人的相知相惜與情慾流動,如何在既有的父權、異性戀家庭機制中進行突圍,並峰迴路轉的逾越╱愉悅(transgression╱pleasure)「成家」。

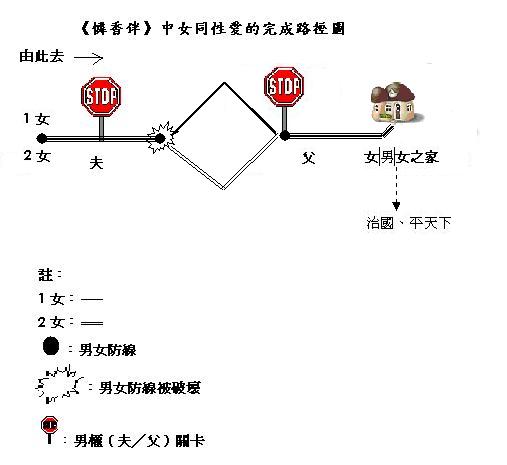

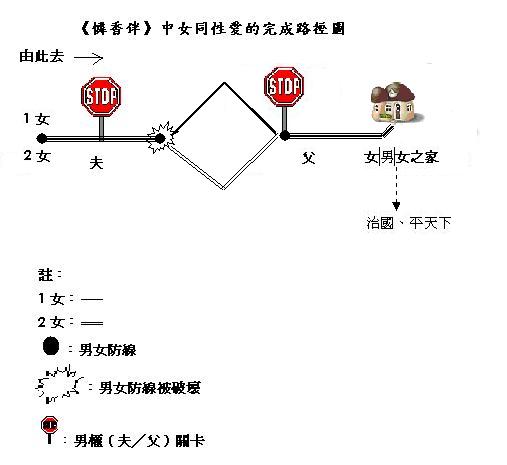

二、《憐香伴》中女同性愛的完成之路

我們必須堅持同性愛是一種過程,而不是把自我界定在某個框框。

——福柯(Foucault)[20]

原本父權異性戀邏輯所建築的齊一、無差異的普遍真理秩序,因為歪讀(「╱」)的界入,在《憐香伴》中開啟出一條姊妹之路,沿途所見是一幕幕「女同志連續體」(lesbian

continuum)的慾望風景:

包含各種女人認同女人的經驗範圍,貫穿個別女人的生命也貫穿歷史,並非僅指女人曾有或自覺地慾求和另一個女人性交的事實[21]。

她們是如何開始這趟路程?而從起始到終點又是如何在父權、異性戀關卡中穿梭並達到理想境地?以下,將導覽這條《憐香伴》中女同性愛的完成之路:

1.起點:男女防線建起女兒圈

男女授受不親是古代中國社會遵循的性別法度,《禮記‧曲禮》:「男女不雜坐,不同椸、枷,不同巾、櫛,不親授」[22],將男女間設下防線,然而界線以「男」的方向可以往外無限綿延,齊家、治國、平天下;界線以「女」則困守閨閣難以跨越,凸顯出此線的劃分是基於父權立場,將女性視為私有財產以及維護家族的純正血統,防堵女兒、妻子與非己之男性有接觸,卻也限制女性的自由。

《憐》劇開場第三齣便展示一道男女防線,赴京考試的曹有容帶女兒曹語花上場,原欲暫居雨花庵,因有男性(范介夫)比鄰而居,深覺不妥:

既然宋玉居相近,剪刀牙齒聲難隱。倘若一枝露出牆頭杏,可不道惹起情氛。我兒,此間繁華,不可久停。(12頁)

在父親自以為已經迅速迴避可能會有的逾越,並建構起了「去情慾」的安全地帶,但其實卻大開另一扇超越性別疆界的情愛大門,上演一部同性愛的好戲。

好戲開鑼,第五齣「神引」,曹語花和婢女留春在佛堂禮佛,忽然一聲:「留春,佛堂上有人來往,快同小姐回來」(16頁)這是父親的聲音,但依劇本所示,此時父親並不在舞臺,也就是他以藏身的方式發聲,似乎昭告父權是無所不在的凝視。而進來的是崔箋雲,一名女性,原本急急退下的語花自然可以在尼姑引薦下和「好一個俏麗人兒」(19頁)的箋雲認識,兩女可以具體互動、對話,甚至打量對方:「你看他不假喬妝,自然嫵媚,真是絕代佳人。莫說男子,我婦人家見了也動起好色的心來」(20頁),這是未婚異性男女無法企及的相識、交往,只有防線內的同性別之人方可達成。兩女最後還捨不得分開,合唱:

誰稱可意兒,嘆知稀!今朝棋手才逢對。怎能夠生同地,嫁並歸,吟聯席。書弦縞?交相惠,將身醉殺醇醪味。(21頁)

彼此視為知音,而想「生同地,嫁並歸,吟聯席」,並忖著該立何種名目作為下回會面的理由。而第二次相會,兩人隨之結拜為夫婦,並商議語花下嫁箋雲之夫(范介夫),如此才是兩女永久聚首之道。可以說最初的男女之防,成為這段女女相見歡的關鍵起點。

劇中也呈現偷渡男女大防的後果。第十五齣「逢怒」,丑角周公夢欲娶語花,得知范介夫在妻子箋雲鼓勵下也要娶曹女,所以先在曹有容面前編派范氏以詩情挑語花。男性情挑女性(女兒)的罪名,僭越男女防線,觸犯父親大忌,遂將替范氏提親者轟出門,並決定攜女速離揚州(因為原本的安全地帶似乎不安全了)。父權欲與其實是莫須有的異性戀完全斬斷,卻影響箋雲和語花實際的女女情感,兩人被迫分離。這暗喻了倘若男女防線被跨越,異性間戀情彼此交流浸染,原本單性的女兒圈就可能會被迫崩解消亡。

至第二十五齣,范介夫改名石堅,和妻來到京城,曹氏父女也同在京中。箋雲要石堅打探語花訊息:

石堅:小生同娘子來到京中,投了寓所,訪問小姐動靜,聞得上未曾出嫁,事有可為。只是侯門似海,書信難通。娘子教我到他門首打聽……這大門外尚且如此,那小姐的臥房,不知隔了幾十重門檻,誰人敢走進去?況重重繡帷,況重重繡帷,便是那燕子能飛,不過到畫堂而已。(76頁)

由上述可知曹有容遠離揚州後,在京城打造了更堅實嚴密的「安全地帶」:小姐臥房離大門「隔了幾十重門檻」、「重重繡帷」,甚至「便是那燕子能飛,不過到畫堂而已」,女兒被嚴格檢束在閨閣,與外面世界隔絕,確保其貞操(免於被男性奪走)的完整,因而到此已發展至第二十五齣(《憐香伴》共三十六齣),石堅仍未見過語花,當然談不上之前語花和箋雲一起唱和、珍惜的那種情感互動——他還只是立在大門外而已。男女大防,重新被砌起。也在這一齣,曹家放出招考女門生的訊息,目的是為了選才和語花結社。於是箋雲順利通過考試而登堂入室,進入「隔了幾十重門檻」、「重重繡帷」,男人無法深入的所在——小姐臥房,繼續未完成的情感,女兒圈又再度誕生。

男女之防表露了父權的陽具中心觀:女性相對男性是去勢、不具威脅(不會弄破女兒的處女膜),因為只有「插入」才算性,所以父權很難想像(似乎根本沒想過)同是單性且「欠缺」的女性會怎樣「搞」?於是男女大防的建置,表層阻隔陽具的入侵,把「危險」男性繼續擋在大門外,將「安全」女子迎入同性深閨,確保了父權想控管女兒、妻子「貞潔」完整的自信;但,卻成了女女情感交流的起點與天然屏障,讓另類情感(慾)的女兒圈得以隱然落成。

2.與女偕行:女性主體性的展現

一個女人在父權結構體制下出生、成長,受到以男性為主體的意識型態所規訓,相當程度扭曲與壓抑為「第二性」,並在性意識(sexuality,或性取向sexual

orientation)上成為異性戀者,於情感(慾)定型於被動的位置。但《憐香伴》的箋雲和語花,則違抗了父權異性戀機制對女性性意識與情感(慾)的安排,充分展現女性情感(慾)的「主體性」(subjectivity),一種肯定自我慾望(女性對女性慾望)的聲音,並朝向女同性愛的情感實踐。如克莉絲‧維登(Chris

Weedon)對「主體性」的說明:

「主體性」乃用於指涉個人的意識及潛意識的思想和情感,她對自身的感知以及她由以瞭解她與世界的關係的方式。……這個本質使她成為她所是(is)的那個人[23]。

箋雲和語花在姊妹之路的走秀,脫離男性視角下「慾望的客體」(object

of desire)而轉為「慾望的主體」(subject

of desire),也就是有很大程度的主動性,尤其是對於情感——女女之間的情感(慾),為她們所「是」、所認同、所追求,以下即從劇中幾個情節切入,看她們如何積極且主動的鋪展此路:

(一)女女自訂姻緣

在異性戀父權社會「交換女人」的制度下,原生家庭(及家族)被社會賦予完成子女婚配的責任[24],相對的,女性同時喪失婚戀自主的權力和自由。而《憐》劇則開演異「常」的風貌。第十齣「盟謔」,箋雲和語花第二次會面,兩人因心儀彼此才貌而結拜:

語花:大娘,我和你偶爾班荊,遂成莫逆。奴家願與大娘結為姊妹,不知可肯俯從?

箋雲:奴家正有此意。只是我們結盟,要與尋常結盟的不同,尋常結盟只結得今生,我們要把來世都結在裡面。

語花:這等,今生為異性姊妹,來世為同胞姊妹何如?

箋雲:不好,難道我兩個世世做女子不成?

語花:這等,今生為姊妹,來世為兄弟何如?

箋雲:也不好。人家兄弟不和氣的多,就是極和氣的兄弟,不如不和氣的夫妻親熱。我和你來生做了夫妻罷!(31—32頁)

語花起初覺得「神前非戲場」(32頁),不好許下婚約,但隨即又深感「就是他做了男子,只要像今生這等才貌,我便做他妻子也情願。」(32頁)應允這門「婚事」,並在婢女提議下,箋雲扮成男裝,慎重其事的由婢女掌禮,舉行一場假鳳虛凰的婚禮。若以異性戀法規判決這婚禮是「假」是「虛」,然而兩女骨子裡卻是心心相印,且看箋雲:

我雖不是真男子,但這等打扮起來,又看了你這嬌滴滴的臉兒,不覺輕狂起來。(33頁)

再瞧語花:

你看他這等裝扮起來,分明是車上的潘安,牆邊的宋玉,世上那有這等標緻男子?我若嫁得這樣一個丈夫,就死也甘心。(33頁)

此「女才女貌」的天作之合,兩女均未告知原生家庭,其夫、父毫不知情,甚至箋雲還是有夫之婦!彼此卻直截肯定內在的情感(慾),想保有這份可貴的情誼而定下親事,因為就算是箋雲原有的已婚身份,實際也是父權「交換女人」的結果(如其夫范介夫說:「虧他表兄張仲友,與小生垂髫至契,多方作合,締就良姻」,8頁)那是欠缺女性意見而完成的婚事(雖然嫁人的是她)。而這場婚姻從開頭,即起於箋雲和語花雙方的情投意合,也因此婚約完全由女性提出、決定、掌控,甚至婚禮的安排一切由女性(婢女)掌理,婚禮的地點也發生在尼姑庵(雨花庵)。女性的聲音充分參與,而且是異於「常態」異性戀婚姻的女女聯姻,更凸顯女性為情慾主體的份量。

(二)女女家庭計畫

海誓山盟的女女婚禮不服膺異性戀規制,婚禮後仍必須各自回到兩個不同的閨閣,分別為父親、丈夫所宰制的「家」,除非她們同在一「家」,才有可能長久相聚而不分開。語花完婚後即意識這一點:

烈女不更二夫,我今日既與你拜了堂,若後來再與別人拜堂,雖於大節無傷,形跡上卻去不得了。況我們交情至此,怎生拆得開?需要生一個計策,長久相依才好。(33-34頁)

至於如何跨出各自的閨閣而「成家」?箋雲想到:

我如今嫁了范郎,你若肯也嫁范郎,我和你只分姊妹,不分大小,終朝唱和,半步不離,比夫妻更覺稠密。不知尊意若何?(34頁)

語花的答案是:

老天!我曹語花遇了知己,此身也不敢自愛了。(34頁)

語花在對箋雲之夫毫不知情、甚至沒見過面的狀況下,應允同嫁一夫來達成彼此所追求的聚首,這對女性來說是相當有風險的,所謂「女怕嫁錯郎」,提醒的無非是婚姻中男性這個「主體」往往決定另一半(女性)的幸福。而語花對她決意再嫁(名義上已嫁給箋雲,所以是再嫁)的另一半、也就是箋雲之夫毫不在意,暗喻了她把「同嫁一夫」當成是未來和箋雲長久相依計畫的途徑;而箋雲也在未告知丈夫的情形下決定另一名女子嫁給丈夫,其實也只是將丈夫視為計畫中女女長久相愛的工具。女女不僅在女兒圈中完婚,也計畫著這份情感如何置於父權體系,以達成「宵同夢,曉同妝,鏡裡花容並蒂芳。深閨步步相隨唱,也是夫妻樣」(34頁)這般完整和長久的同性夫妻之道。

(三)女女堅持盟約

女同性愛的骨幹覆蓋上同嫁一夫的包裝,確實能在異性戀機制中生存,像李漁將第十二齣取名「狂喜」,范介夫在已有箋雲這樣才貌兼具的妻子之外又有一女要下嫁給他,無怪說:「難道我范介夫這等癡人,竟有這等癡福?」(40頁),表現出一番狂喜。至於語花之父曹有容那,則因周公夢從中挑撥致使姻緣(范介夫和曹語花的姻緣、曹語花和崔箋雲的姻緣)破裂,曹父拒絕范介夫的提親,連帶切斷箋雲和語花的關係,對此箋雲有很激烈的回應:

終不然裂山盟,翻海誓;折鴛儔,分鳳侶,真個開交。他父親雖然執拗,料小姐決不背盟。只除非我和他都死了就罷;若不死,終久會做一處。(53頁)

語花和箋雲因此被迫各自跟隨其父其夫分隔兩地,但都以不同的方式表達了對當初女女盟約的堅持。在箋雲方面,因曹有容離開時交代當地官員參了范介夫一個劣行,致使范介夫攜妻遠走嘉興三年,改名石堅,準備東山再起。而分隔了長久時間(三年)和長遠距離(語花在北京,箋雲在浙江嘉興),箋雲想的是:

石郎下帷三載,目不窺園,今歲乃科舉之年,改名石堅,入場去了。我想他有那樣奇才,不怕不中。只是奴家與曹小姐這段姻緣,不知可能夠結果?奴家思念著他,還有個會溫存的石郎在面前消遣;他思念著奴家,只有個厲言厲色的嚴父加他的悶腸,又沒個識癢識疼的慈母醫他的心病。天哪,不知可能夠捱得到如今也呵!(72頁)

她對丈夫參加科舉這等大事淡然處之,真正放在心上的卻是和語花的姻緣以及語花的狀況究竟如何?並為她擔憂。而丈夫獲知上榜時:

(生又看,驚介)怎麼,那一竅不通的周公夢,他怎麼也會中?這一定是弄手腳來的了。

(旦)他當初央汪教官作伐,曹公曾許他中後聯姻。他既中了,畢竟要去說親。小姐雖然不肯變節,萬一曹公許了他,怎麼處?(73頁)

因周公夢的陰險手段致使箋雲舉家遷移,當丈夫發現周公夢也榜上有名而氣憤不已,箋雲不但沒有同仇敵愾,反而首先憂慮的是曹有容可能會把語花嫁給周公夢,念著的仍是語花。於是計畫隨丈夫赴京參加會試時,想辦法和語花互通訊息。對此,箋雲和丈夫表現出兩種不同的態度:

(生)當初只因娘子沒正經,惹出那場大禍,革去了我的衣巾。如今才掙得一件青袍上身,又不要去招災惹禍。

(旦)當初是孩兒家見識,輕舉妄動,鼓了風波。我如今老成練就,計出萬全,不是從前魯莽了。(74頁)

從前丈夫聽聞語花嫁予他時的狂喜,因故遭人破壞後,當有機會能扳回一城,卻變得躊躇、保留;相對的,不是與她成親的箋雲,不但想出計策並胸有成竹的保證此計的周全,這樣熱切的表態,看似期待丈夫的再娶,暗地流動的乃是期待她自己和語花的情感可能有再次發展。

當這對夫婦抵達京師,聽聞曹有容因女兒病重遂招考女門生陪伴女兒,箋雲乍聽稱慶:「這等是天賜奇緣了」(78頁),想當然她決定前去赴試,這時丈夫對於他看來是妻子要幫他奪回語花的行動,也有歧見:

(生)娘子莫歡喜,普天下的女子都去考得,只有你去不得。

(旦)我怎麼去不得?

(生)你是他的仇人,他怎麼肯中你。

[前腔]你緣何尚迷,你緣何尚迷,把前情忘記。有幾祁奚肯把仇家舉?他不中你也罷了,只怕還要株連著我………

(旦)你不要管我,我自有妙計,決不累你就是。(78頁)

丈夫害怕被連累而不表贊同,箋雲則嚴正表達:「你不要管我,我自有妙計,決不累你就是。」態度十分堅決,因為這為她和語花的情感開闢了契機。丈夫看她意志堅決,便問:「娘子去了,小生怎麼寂寞得過?」(79頁),箋雲的回答是:

相公你須努力,莫委靡,我和你分頭各自圖爭氣。男和女,男和女,兩元及第;妻和妾,妻和妾,雙案齊眉!(79頁)

丈夫對箋雲有情感的牽掛,箋雲則以鼓勵的語氣要丈夫等待妻和妾皆有的將來。這樣的對比在下面的對話更明顯:

(生)娘子你去了,幾時轉來?

(旦)我錦旋之日難輕擬,真待好事成方才回轡。便區區金榜上題名我也誓不歸!(79頁)

「真待好事成方才回轡」、「便區區金榜上題名我也誓不歸」宣告了箋雲是站在主動的位置,名義上是為丈夫另娶的妻妾,實則是為了她和語花的盟誓,進行勇敢的出擊!

相較於箋雲在維護盟約時表現出來的「T」(tomboy);語花則以「婆」(femme)形象[25],在父親將其捆束於層層防堵的閨房內,用消耗形體、精神元氣的方式,這種看似柔弱實則是對女女婚約堅持的另類展演:

語花隨父親遠離揚州後的狀況,從她貼身丫嬛口中即可略知:

(貼旦)病入膏肓,靜養獲難救;茶湯不進口,枵腹空腸,怎經得碌碌風塵馳驟!(68頁)

而其父親考完會試中了高魁,返家一看:

(外見驚介)呀,我兒,為何病得這等狼狽?可不驚殺人也。(淚介)(68頁)

到底語花的形體、精神走向消瘦衰亡的原因何在?從語花和貼身丫嬛的親暱交談便能知曉:

(貼旦)小姐,從來害相思的也多,偏是你這一種相思害得奇特。「相思」二字,原從「風流」二字生來的,若為個男子害相思,叫做牡丹花下死,做鬼也風流,你又不曾見個男子的面。那范大娘是個女人,他有的,你也有;你沒有的,他也沒有。風不風,流不流,還是圖他哪一件,把這條性命送了?看來都是前生的冤業。

(小旦)……呆丫頭,你只曉得「相思」二字的來由,卻不曉得「情慾」二字的分辨。從肝膈上起見的叫做情,從衽席上起見的叫做慾。若定為衽席私情才害相思,就害死了也只叫做個慾鬼,叫不得個情癡。從來只有杜麗娘才說得個「情」字。你不見杜家情竇,何曾見個人兒柳?我死了,范大娘知道,少不得要學柳夢梅的故事。癡麗娘未必還魂,女夢梅必來尋柩!我死,他也決不獨生。我與他,原是結的來生夫婦,巴不得早些過了今生。[大勝樂]相從不久,今生良願,來世相酬!

(貼旦)杜麗娘雖不曾見男子,還做了個風流夢。小姐,你連夢也不曾做一個,什麼來由?

(小旦)你若說起夢來,我比杜麗娘還覺受用。自從別他之後,那一夜不夢見他?戴了方巾,穿了長領衣服,就像那日拜堂的光景。

[太師引]俺和他夢中游,常攜手,俏儒冠何曾去頭!似夫妻一般恩愛,比男兒更覺風流。麗娘好夢難得又,爭似我夜夜綢繆!不要說夜間做夢,就是日裡,恍恍惚惚,常見他立在我跟前。我這衣前後,神留影留,不待夢魂中,才得聚首!(69-70頁)

語花極其思慕箋雲而陷入一種「沈溺」(obsession)的心理狀態,日裡夜裡「常見他立在我跟前」,他即箋雲,「戴了方巾,穿了長領衣服,就像那日拜堂的光景」,在層層重圍的閨閣內,只能藉由神思與箋雲進行一場場「似夫妻一般恩愛,比男兒更覺風流」的女女春夢,這種無法得到實質情感(慾)宣洩的煎熬,致使其元氣大傷,也描繪出語花對女女盟約堅持的表態。

3.終點:另類家庭——「女男女」組合的寄生╱顛覆

箋雲果然成為曹有容的女門生,得以跨入重圍進入語花閨房,再續前緣。而改名石堅的丈夫也高中會試,獲曹氏賞識,把語花下嫁給他。這樁婚事底定後,箋雲才出面澄清整件事的來龍去脈,最後組成了女男女的一夫多妻家庭。

走過前面一段鋪展女女情感(慾)風景的路程,終點來到了這戶外表傳統、平常的一夫多妻制異性戀婚姻家庭門口(女人箋雲、女人語花都嫁給男人石堅),打開門,屋裡流動的卻是異性戀(石堅和箋雲、石堅對語花)、同性戀(箋雲和語花)、雙性戀(箋雲對石堅、語花)的暗潮洶湧,而最主要的,也就是在異性戀屋宇的掩蓋╱保護下,正為兩個女人的顛鸞倒鳳,提供了最安全最無慮的時空:女人間的同性愛不在異性戀之「外」的他處,而就在異性戀之「內」最安穩平凡的「家」。這個看似一般、實則另類的三人家庭,在內涵上已然對傳統中國「家」的定義予以「歪寫」(queer

writing),在此即從這個歪斜的角度檢視這個家可能蘊含的新義。

(一)女女寄生異性戀家庭

美國社會學主義派女性主義者夏莉‧邦曲(Charlotte Bunch)在一九七五年發表的〈非獨為女同性戀而已〉(Not

for Lesbians Only)文中詳述「異性戀是為男性霸權的體制與意識型態的奠基石」[26]:

基本上,異性戀將家戶、家務以及家庭,盡皆鞏固成是個人的同時也是經濟的基本單位。隱然地,異性戀的全盤架構定義了我們的生活……(Bunch:367)

基本上,異性戀意味著男人是優先的。而這即是所有的要意所在。它預設所有的女人都應該是異性戀者;女人是應由她是某位男人的財產而定義的。她的身體、勞務成果、以及所生的孩子,都屬於男人的所有物。……(Bunch:367)

藉此對照中國女性亦是如此,被視為沒有主體的「他者」,像物品般被買賣、交換。所謂「在家從父、出嫁從夫、夫死從子」,完全以她身邊的男性為準則,例如箋雲和語花的婚姻,結婚的是她們,卻無法有決定權,范介夫曾說:「虧他表兄張仲友,與小生垂髫至契,多方作合,締就良姻」(8頁),然後是隻有男性在場吃喝的婚宴,箋雲便算是嫁了范介夫,從屬於他。而語花亦然,在曹有容決定速離揚州登船時,匆匆允諾假使周公夢登科便將女兒嫁給他,輕易的代女兒發言;而之後榮登金榜者是石堅,又改替女兒決定嫁與石堅。女性不被視為主體,完全被噤聲,無法有決定自主的權力。

女性既然不是完整獨立的個體,連帶其「生存」就必須仰賴男人。因為在父權確保女性貞潔的思維下,女性無法像男效能夠外出工作、經濟獨立自主。對困守閨閣的女人而言,婚姻便成為她一生最好的註腳,因為她等於是用她的身體交換能夠「養活」她在脫離原生家庭之後的物質生活。如劉寧元分析中國女性的處境時提到:

父系社會中,女性脫離了社會生產勞動,喪失了對生產資料的所有權,經濟上處於男子的從屬地位。私有制產生的同時,一夫一妻制家庭形成,財產按父系繼承,妻或女無份,女性喪失了家庭財產的所有權,只得借婚姻或血緣的關係,依附於男子,淪為家庭的奴隸[27]。

因此,女性若不滿既定的婚姻,開演了私奔的劇碼,但私奔愛侶中必然有一者為男性,也唯有如此才能確保脫離原生家庭後,還能獲取經濟來源,才有「活著」的能力,才能完成所欲追求的情感。至於「缺乏資源的女兒」[28],箋雲和語花雖許下女女盟約,但回到現實,面對的是無法抗衡改變的父權異性戀機制,彼此並無經濟能力,要讓這份女女情感繼續維持,就必須有男性(財源)的加入,加入的途徑就是透過婚姻。既然箋雲早已嫁給石堅,而且本來就有一夫多妻制,如此就在名正言順之下,要語花同嫁石堅,將女女情感以寄生的方式,附著於男性(異性戀)身上,形成「女男女」的三人行家庭,由男性供養兩女「成家」的需求與花費。

(二)女女顛覆異性戀家庭

雖然組成了「女男女」家庭,但對男性來說,成家只是他生命階段之一,他仍可以走出家的框框(「」),往更寬廣且長遠的治國、平天下生涯繼續邁進,所以范介夫和箋雲成親後,范氏仍準備科考,為了功名從揚州遷至嘉興再到北京;曹有容同樣也已成親(妻歿),有一女,也能為鴻圖大志輾轉移居。至於女性因著從父夫居制,箋雲和語花也各自隨夫父流轉大江南北,但不同的是,夫父的遷移有著「偉大的」目的,而女性不論在何地,其生活空間都侷限於家庭,在重重戒嚴的閨閣之內。

前段提到,在此另類家庭中,兩女情感藉由寄生男性來生存,由男性提供兩女生存所需。兩女藉由吸取寄主的資源(經濟、家庭體制)來滋養壯大女女情感,遂形成男子因加倍的失金╱精,造成「女男女」的局勢——女女強大、夾於其中的男子日益陽萎[29]。更由於男性生涯指涉的是朝更廣遠之處延展,因此也就往往必須離家,像石堅和語花成親只給假三日,他就必須出使琉球國,而將語花留置家中。男性離家,他在家庭中的位置架空,女同性愛便能繼承異性愛的權力,使得「女男女」有時候甚至可以更過渡成「女□女」,女同性愛以逆向操作的方式在異性戀家庭中顛覆完成。

三、過關:夫╱父「寬大」的放行

她們是化學元素裡的惰元素與惰元素,不生變化,不發火光,不見詭異的顏色,我不曉得該如何稱呼她們,她們至為甜美,如同明迷清涼陽光下的春風蝴蝶。

——朱天心,〈春風蝴蝶之事〉[30]

《憐香伴》的箋雲和語花展現十足的主體性,完成了一條女同性愛之路,但過程中,不是沒有接受過男性關卡的臨檢。上述均以同女為主體進行分析,而在此則返回路程中男權所設置的關卡,探究「男性凝視」(male

gaze)如何衡量逾越性別╱情感規範的女同性愛?是否有採取何種因應行動?以及究竟是在何種思維邏輯下讓兩女臨檢通過,安全放行?

回到第一個男權臨檢站,是由箋雲丈夫(范介夫)所設,位置在劇中的第十四齣「倩媒」。之前箋雲已將結盟事告訴范,要范迎娶語花,此齣即他至張仲友處央求張幫忙作媒,周公夢也碰巧在此,范就在男性友人的聚會裡全盤說出女女相結盟之事,而藉此可以觀察丈夫的看法:

(說明:生是范介夫,小生是張仲友,淨是周公夢)

(生)……初次相見還是文質彬彬,第二次就做出許多頑皮的事來。

(淨)怎麼樣頑皮?

(生)就要結盟。

(淨)結盟是正經事。

(生)他們結盟,不像我們結盟。我們只結得今生,他們就要結來世;我們只做兄弟,他們就要做夫妻。

(淨)就要做夫妻也吃得來世了。

(生)那裡等得來世!把小弟書房門開了,取出衣巾,房下做了新郎,小姐做了新人。又有個助頑皮的小婢,替他喝班贊禮,兩個竟拜起堂來!

(小生、淨大笑介):這就真正頑皮了。

……

(生)他們起初還是弄假,後來竟要成真。小姐對房下道,烈女不嫁二夫,我今日既與你拜了堂,後來怎好再與別人合巹?房下對他取笑道,你不如也嫁了我的丈夫,我和你名為大小,實為姊妹;名為姊妹,實為夫妻,何如?不想他竟當做真話,欣然許了。

……

(小生)這是女兒家取笑的話。家姊丈原說作戲,我和你只當看戲,怎麼就認起真來?(45-46頁)

兩女在神前許諾的盟約,以及慎重其事的婚禮,在男性看來是件「頑皮的事」,箋雲的丈夫認為如此,張、週二人聽到婚禮時更是「大笑」。而兩女商議許久的同嫁一夫之計,也被視為是「女兒家取笑的話」。男人們的談笑彰顯了女性是「客體」的身份,她們面對和己身息息相關的婚姻是沒有發言權的,因此她們的發言、決定、海誓山盟,完全不被男權異性戀社會承認。儘管這女女約定蘊藏了多少情投意合、並已在佛前互定終生,這樣的慎重仍有輕於男性匆匆的應允,如曹有容離開揚州上船之際,有人幫周公夢向語花提親,曹氏在尚未瞭解周的情況下即說:「待他登科後賜教何如?」(55頁)沒有考慮女兒真實的情感歸向。

至於當事者——箋雲的丈夫,面對妻子的另類外遇,自始至終對妻子感情的出軌,沒有任何苛責,反而當成笑話一件在男性友人間傳講。除了不認可女性在婚約決定上的主體性,更關鍵的因素是:父權把女人視為(規訓成為)「無慾」,不是性主體。這種思維在語花的父親(曹有容)站崗的臨檢站,即第二十四齣「拷婢」有更明顯的表呈:

曹有容:前日太醫院來診脈,說他是七情所感。我想他這病根,畢竟是從雨花庵來的。……他這病根從何處來的?

……

留春:[南呂過曲‧瑣窗寒]雨花庵蹤跡無他,不過琴逢女伯牙。小姐在庵裡的時節,有個范大娘來進香,他在佛堂上吟詩一首,小姐聽見技癢起來,和他一首。把詩篇唱和,彼此交誇。他倆個志同道合,就在佛前結為姊妹。盟堅金石,難休難罷。不想老爺將小姐帶來,莫說不能夠面別,就是那書也不曾寄得一封。硬分開雙龍一匣,這便是病芽。形骸土木枉咨嗟,真魂卻在天涯。

曹有容:………做詩是真,他與范秀才唱和,你怎麼說到女人身上去?

留春:屈天屈地,何曾見個男子的面?莫說小姐不曾見范秀才,就是留春也不知面長面短。

曹有容:豈有此理。難道為個女人,就想成這等大病,他愛范家女子哪一件?

留春:愛他的詩才。

曹有容:再呢?

留春:再沒有什麼。

曹有容:世上有這等呆妮子![前腔]笑從前針砭空加,奇癖原來為嗜痂。我只說他想著什麼,若要做詩的女伴,這京師不要說一個,一百個也有。……叫院子,到外面傳諭,說老爺要收幾個女門生和小姐結社……。(75頁)

這裡帶出了男女之防的弔詭。首先,曹有容必然會把語花送入異性戀婚姻,然而在誤以為語花和范介夫有曖昧情事的異性交流情況下,曹氏的反應頗大,震怒且迅速遠離揚州。然而當他得知語花的病情是被七情所惑,又瞭解她情感所惑的是一名女子,除了一句「豈有此理」的情緒話,便問道「他愛范家女子哪一件?」甚至還決定收女門生和語花結社,想藉由女性情誼來醫好語花的病。

男女防線之內的同性區被視為安全地帶,更何況在父權邏輯中,女性並非性主體,她們的身體在父權體制中被嚴格管束,除了肌膚之親的防制,更鎖在重圍的閨房內。而且男權的陽具中心觀:性等於插入,不插入就不構成性關係。因此,在同性安全地帶且欠缺陽具的女女們,其性慾必然是閹割的,因此連帶否定女女關係可能有的深度與強度[31]。像曹有容震怒於傳言中語花和范介夫的紙上談情,卻沒料到兩個女人間也有曖昧的可能,甚至這還是他促成的。在箋雲成為曹有容的女門生,入了語花香閨,兩女久別重逢、歡喜敘舊後,箋雲說:「我和你共枕同衾此夜初」(86-87頁),留下令人遐想的結尾。而語花得知自己真的要嫁給石堅時,表現出悶坐不理、做愁眉怨態,還對箋雲嘔氣:

我當初原說嫁你,不曾說嫁他;就是嫁他,也是為你。(96頁)

箋雲則對語花進行一番「安撫」:

留春,取妝匣過來,待我替他梳洗。(理髮介)

[第三換頭]光溜,全不俟膏沐為容,這色澤自如油。你這眉色兒濃淡得宜,不消畫得,只替你掠一掠罷了。(掠介)縱有筆底遠山,畫裡修蛾,難上你的眉頭!(貼旦下,持衣上)這是新做的吉服。(旦看介)這衣身太做寬了,你那窄窄腰肢,穿來怕不相稱。待我略收幾針。(縫介)把裙收,記取今日腰肢,好驗他年肥瘦!(妝完,看介)細看你這溫柔!原合與那人消受!(96-97頁)

兩女展現相當親密的舉止:箋雲替語花梳妝,也清楚瞭解語花的身體、她的腰枝有多寬。這是父權難以想像的,因為沒有陽具,所以沒有性關係,所以不會構成威脅——不是性主體的女性是無法撼動父權所定義的。既然男性那麼缺乏想像力,且女女關係不違規(性關係),因此放行了箋雲和語花,讓女女連闖夫關父關,朝女同性愛的理想揚長而去。

四、

結語:無止盡的路程

到達生命的這個階段,我感覺到女人是無與倫比的喜悅。

——Louise

Bernikow[32]

出生、成長於異性戀體制的女兒(female),被父權訂定的「普遍性原則」訓養為社會性別(gender)的女人(woman)。父親將其「保護」在層層戒嚴的閨閣,以確保女兒的貞操能交換到讓她未來能藉此「存活」的婚姻;丈夫亦如法炮製,用以確認子嗣擁有純正血統。此種視女性為「他者」,必然是異性戀思維「隱藏的最重要事實,就是女性缺乏(真正的)選擇,因而缺乏集體(社會)權力來決定性意識在她們生命裡的意義和位置,她們只能憑藉幸運和機緣來突破自身的角色」。[33]

而《憐香伴》中的箋雲和語花,則違逆正統規範,以自己為主體,踏上女同性愛之路。首先,原本帶有父權觀點而貼著「男人禁止進入」的閨房,卻是渾然天成的女歡女愛後花園,得以賞心樂事、賦詩相伴、甚至許諾海誓山盟,這都在男人的「無知」中被默許。而為了保有關係的永久性,其辦法,就是和原本要與之抵抗的父權異性戀改以連結合作方式,讓女女間插入男性,組成一夫多妻的「女男女」家庭,但其實內藏了一種寄生式的權力,女同性愛依附在陽物異性戀下,以不驚擾寄主、甚至是讓其愉悅(能多得一位美嬌娘)的方式,吸取寄主的資源,甚至架空他在家庭的權力,完成女女情愛的實踐。

箋雲和語花的姊妹之路,鋪設於層層遮掩的閨房;而有更多的女女路徑,埋沒於荒煙蔓草;或者鋪路到一半即被攔腰阻斷;或者仍在施工中。今之春風蝴蝶女子,已然拆解諸多男女防線,也已無須「寄生」而擁有經濟能力,是否開出更多條的康莊大道?在異性戀仍控管絕大部份的性別土地,箋雲和語花只是地圖上稀有旁門左道,因而女同性愛仍是無止盡須進行的路程,如此,才能編織出四處鶯鶯燕燕、滿眼奼紫嫣紅的姊妹網絡。

參考資料

(一)專書

孫希旦:《禮記集解》(上),臺北:文史哲,1990.8。

李

漁:《李漁全集》第四卷,浙江:浙江古籍出版社,1992.10。

朱天心:《想我眷村的兄弟們》,臺北:麥田,1992.5。

黃麗貞:《李漁研究》,臺北:國家,1995.12。

張小紅:《慾望新地圖》,臺北:聯合文學,1996.10。

周華山:《同志論》,香港:香港同志研究社,1997.1。

鄭美里:《女兒圈》,臺北:女書,1997.3。

張曉軍:《李漁創作論稿》,北京:文化藝術出版社,1997.5。

小明雄:《中國同性愛史錄》,香港:粉紅三角,1997.6。

張娟芬:《姊妹「戲」牆》,臺北:聯合文學,1998.11。

矛

鋒:《人類情感的一面鏡子:同性戀文學》,臺北:笙易,2000.4。

克莉絲‧維登(Chris

Weedon)著,白曉紅譯:《女性主義實踐與後結構主義理論》,臺北:桂冠,1994.8。

(二)論文

1.期刊文獻

徐

泓:〈明代的婚姻制度(下)〉,《大陸雜誌》第78卷第2期,72-74頁。

2.論文集論文

丁乃非:〈鞦韆‧腳帶‧紅睡鞋〉,載於張小紅編,《性╱別研究讀本》,臺北:麥田,1998.8,23-60頁。

吳瑞元:〈古代中國同性情慾歷史的研究回顧與幾個觀點的批評〉,載於何春蕤編,《從酷兒空間到教育空間》,臺北:麥田,2000.4,162-163頁。

3.學位論文

平松圭子:《李笠翁十種曲研究》,臺灣大學中文所碩士論文,1973。

吳淑慧:《李漁及其十種曲研究》,淡江大學中文所碩士論文,1997。

單文惠:《〈笠翁十種曲〉研究》,臺灣師大國文所碩士論文,1998。

李金梅:《從〈雙鐲〉的「姐妹夫婦」論有關女同性戀作品的閱讀與書寫》,臺灣大學社會所碩士論文,1992。

[1]

莎孚是西元前七世紀的希臘女詩人,古希臘人稱她為「第十位文藝女神」,她擅寫情詩又迷戀少女,所以女同性戀認同的人就把她當成開山祖師娘,而她曾居住在Lesbos島上,因此Lesbian隨之被解為「女同性戀」。

[2]

關於古代中國同性情慾歷史的研究著作,可參考吳瑞元的列舉與分析,〈古代中國同性情慾歷史的研究回顧與幾個觀點的批評〉,載於何春蕤主編,《從酷兒空間到教育空間》,臺北:麥田,2000.4,159-197頁。

[3]

同註2,162-163頁。

[4]

小明雄,《中國同性愛史錄》,最早在1984年香港粉紅三角出版社出版,後來1997年6月出版增訂本,亦由原出版社出版。

[5]

矛鋒,《同性戀文學文學史》,臺北:漢忠,1996。後易名為《人類情感的一面鏡子:同性戀文學》,改在臺北:笙易出版,2000.4。

[6]

小明雄《中國同性愛史錄》依斷代分章羅列自周朝到民國,各代歷史、文學作品中的「同性愛」相關人物,但實際均是中國「男同性愛」史錄。僅獨立開闢出小小一節集中討論所有中國的女同性愛,兩者比率懸殊。矛鋒《同性戀文學史》,同樣按朝代列舉中國同性愛史料,並加入西方的部份。中國部份幾乎為男同性愛天下,只簡單介紹幾個女同性愛例子。

[7]

如小明雄的《中國同性愛史錄》,307-309頁(同註4)。矛鋒的《人類情感的一面鏡子:同性戀文學》,85頁(同註5)。

[8]

同註5,85頁。

[9]

黃麗貞,《李漁研究》,最早於1974年1月在臺北:純文學出版社出版;之後1995年12月在臺北:國家出版社重刊。此段黃麗貞的論述,見於國家版265頁。

[10]

張曉軍,《李漁創作論稿》,北京:文化藝術出版社,1997.5,110頁。

[11]

以李漁「十種曲」為主題的學位論文,計有平松圭子的《李笠翁十種曲研究》,臺灣大學中文所碩士論文,1973,論文的重點在「十種曲」的用韻排場上,缺乏內容分析。吳淑慧的《李漁及其十種曲研究》,淡江大學中文所碩士論文,1997,採大範圍俯瞰的視角,較無細緻的歸納分析,例如關於「主情」思想的展現,將《憐香伴》歸為「因人困思」一類,隨後簡介曹語花與崔箋雲事情的大致經過,沒有進一步的分析。另外還有單文惠的《〈笠翁十種曲〉研究》,臺灣師大國文所碩士論文,1998。

[12]

單文惠的《〈笠翁十種曲〉研究》,臺灣師大國文所碩士論文,1998,28頁。

[13]

同註12,29頁。

[14]

同註12,29頁。

[15]

同註12,29頁。

[16]

本文援引《憐香伴》中的例證,參考的版本為浙江古籍出版社出版的《李漁全集》(修訂本‧全二十卷)的第四卷,並直接標出頁碼,之後不再贅述。《李漁全集》第四卷,浙江:浙江古籍出版社,1992.10。

[17]

徐泓,〈明代的婚姻制度(下)〉,《大陸雜誌》第78卷第2期,72-74頁。

[18]

單文惠的《〈笠翁十種曲〉研究》,臺灣師大國文所碩士論文,1998。31頁

[19]

單文惠的《〈笠翁十種曲〉研究》,臺灣師大國文所碩士論文,1998。33頁

[20]

參考周華山對福柯論述的援引,周華山,《同志論》,香港:香港同志研究社,1997.1,188頁。

[21]

美國猶太裔女同志詩人安竺‧瑞琪(Adrienne

Rich)的「女同志連續體」(lesbian

continuum)理論,參見張小虹的翻譯,〈女同志理論〉,《慾望新地圖》,臺北:聯合文學,1996.10,142頁。

[22]

孫希旦撰,《禮記集解》(上),臺北:文史哲,1990.8,43頁。

[23]

克莉絲‧維登(Chris

Weedon)著,白曉紅譯,《女性主義實踐與後結構主義理論》,臺北:桂冠,1994.8,33頁。

[24]

參考鄭美里,《女兒圈》,臺北:女書,1997.3,49頁。

[25]

「T╱婆」是指女同志伴侶(couple)一陽剛一陰柔的配對模式。通常「T」(tomboy)類比於男人的主動,「婆」(femme)則類比於女人的被動,目前又有「T╱婆」之外的「不分」的說法。

[26]

李金梅援引夏莉‧邦曲的論述,見李金梅,《從〈雙鐲〉的「姐妹夫婦」論有關女同性戀作品的閱讀與書寫》,臺北:臺灣大學社會學研究所碩士論文,1992.6,121頁。

[27]

劉寧元主編,《中國女性史類編》,北京:北京師範大學,2000.1,187頁。

[28]

張娟芬形容女同志處境的用語,見張娟芬著,《姊妹「戲」牆》,臺北:聯合文學,1998.11,85頁。

[29]

這裡有參考丁乃非對潘金蓮的分析,丁乃非,〈鞦韆‧腳帶‧紅睡鞋〉,刊於張小紅編《性╱別研究讀本》,臺北:麥田,1998.8,23-60頁。

[30]

朱天心,〈春風蝴蝶之事〉,《想我眷村的兄弟們》,臺北:麥田,1992.5,199-221頁。

[31]

關於女性被視為不是性主體的論述,參考張娟芬,《姊妹「戲」牆》,臺北:聯合文學,1998.11,92-105頁。

[32]

見Among

Women一書。

[33]

周華山援引Humm

Maggie的論述,周華山,《同志論》,香港:香港同志研究社,1997.1,114頁。