|

第二章 雷斯盃的發展與女同志社群形構 2.1同志活動的學術化與藝文化 2.2 女同志球聚與雷斯盃的興起 2.2.1

由「打球運動」到「女同志聚會」 2.2.2 浮現眼前的「圈子」 2.2.3

破除尷尬

2.3 邁向「組織化」 2.4 不同球類的集結效應比較 2.5 喚出多元的女同志主體 2.6 小結 第二章

雷斯盃的發展與女同志社群形構 他們是失去母親的孤兒,一生中,他們不得不對自己的母親撒謊,甚至直到為母親合上雙眼的最後一刻;他們是無情無義的朋友,雖然他們的魅力往往得到普遍承認,觸動不少人的情感,雖然他們的心底常常是善良的,贏得了不少人的好感,然而,那種藉助謊言得以茍延殘喘的關係稱得上友情嗎?

―Proust,1992:

17 異性戀者想要找朋友很容易,但是作為同性戀者沒有任何宣傳工具、媒體廣告可以提供資訊,也沒有任何的活動場合。所以我這麼大一個人,從沒有認識一個同性戀者,我覺得很苦惱,簡直是太不幸了。

―阿濤,1999: 106 從一個旁觀者,聽到竟有如此盛會在臺灣,對剛認同的自己,像抓到浮木般,發現能有容身處的興奮,到一個參賽者參加雷斯盃,像推開一扇門,通往可容身的世界,真的為了贏球而去嗎?肯定的說,不,我是需要朋友,是為了認識這個世界的模樣,是要給自己勇氣走下去。有多少人也在等著走進這個世界,現在,該是我來幫忙開這扇門了。

―第四屆雷斯盃主辦人小威 2001 在異性戀社會中,同性戀屬於需要管制、導正的犯罪行徑,這是每位同志早已熟悉的規則,因而多半很早就學會如何隱藏自己的性傾向,不論面對的是路上的行人、同儕,甚至於最親密的家人。隱瞞自己的同志身份,成為與外界建立和諧社會關係的必要條件,造成同志在社會中無法被看見的孤立窘境,使得她們無時無刻體會到自己與社會的格格不入。然而,這樣的孤立困境卻也迫使她們創造屬於自己的安全空間與私人社群,企圖尋找其他同志,並建立起彼此的關係(Jacobson

and Samdahal 1998: 247)。 除了提供親密關係與自我認同表達的機會,對男女同志而言,因為不受社會與原生家庭的認可,社群網絡成為提供不同社會支援的重要來源,包括經濟或健康照護,或是男女同志面臨愛滋侵襲所發展的互助策略,以及共享節慶假日的人際網絡(Nardi 1992: 112)。 然而,同志尋找友伴的路程遠不如異性戀簡單、安全。一方面,要辨識出具有相同性傾向的同伴並不容易,另一方面,同志必須承擔被視為犯罪或是背德的潛在危險。在此種侷限下,專屬於同志的活動與空間顯得格外重要,營造出有利於同志表達自我、結識知交的安全場所,扮演凝聚同志社群的關鍵角色。 「雷斯盃」是一項為女同志所舉辦的球賽,在休閒的過程中,女同志得以結識自己的友伴,甚至在其中建立起屬於私人的穩定社群,建立起專屬於女同志的群體互動、社會交誼的場域。本章重點即在於探討「雷斯盃」的形成過程與歷史背景,以及在凝聚女同志社群上所扮演的角色。 2.1.同志活動的學術化與藝文化 在臺灣社會中,同志一直處在說不得、聽不到,也看不見的閉櫃狀態,這樣的情況到了九零年代才漸漸改變。如同白佩姬(1997:

211)所言:「同運在臺灣萌芽之際,原來就是長在一片濕潤的藝文土壤上」,一九九零年代歐美同性戀電影、東洋同性戀漫畫的熱絡引進,以及以同性愛慾為寫作題材的本土作品紛紛出爐,同性戀情被包裝成一種「文化議題」,開始在臺灣社會萌生。 在「文化議題」這個「保護傘」下,本土的同志社團與刊物起身闖關,1990年春天第一個女同志團體「我們之間」成立,1993年出現第一份女同志刊物《愛報》,1994年夏天「我們之間」的雙月刊《女朋友》創刊,1994年秋天第一個女同志學生社團――臺大的「女同志研究社」(簡稱λ)――成立,1995年夏天有第一本女同志團體的正式出版書《我們是女同性戀》。到了1995年的端午節,由臺大男女同志社團舉辦的GLAD校園同性戀日,更是將平面的同志書寫變成立體的嘉年華盛會,各式劇場表演、座談與祈福儀式,拓展了同志的文化展演空間。 在這幅歷史景象中,可以清楚地看到,當時臺灣的同志活動,其實被侷限於文化、學術研究的場域中。倪家珍(1997)的研究亦有類似的觀察,她分析臺灣自1990年到1996年的同志重要事件,比較「遭受反挫」與「未受反挫」的同志事件各自具有的特殊性,發現在所有活動中,採用文化表演與嘉年華慶典等形式的活動最不易遭受反挫,原因在於: 社會對於同性戀作為一個『文化現象』似乎已完全接受。原因在於,當同性戀的活動是以表演或自我慶祝為主,而不涉及權力的爭奪時,社會對同性戀活動的詮釋就只停留在多元社會現象之一,把它看成一種文化表演(倪家珍,1997:144)。 換言之,異性戀社會開放給同性戀的只是一小塊「文化特區」,出了這塊特區,同性戀仍是異性戀社會欲趕盡殺絕的異己。 臺大男同志社團Gay Chat的創社歷程便反映出這種限制,當1993年該社籌備小組向學校遞交成立社團的申請表格時,校方產生極大的焦慮,如當時臺大訓導處學生活動中心主任陳保基在報上指出:「同性戀活動在許多先進國家中也還未被允許,校方目前很難做。因為必須知道參與這個社團的人,有無同性戀行為」[1],經過一連串的協商,該社社名被迫改為「男同性戀問題研究社」,而非「男同性戀社」,利用「學術研究」的保護傘,成功闖關。一位社員Dior回想當年的波折過程,說到:「我想學校對於社名的堅持也是因為那時候環境使然吧」[2],的確,儘管同性戀議題當時已漸露頭角,但社會對於同性戀的接納只限於學術與文化的部分,換言之,同性戀只能存在學術研究抑或文藝活動的題材中,真實的同性戀活動仍是非法的。 在此種歷史背景中,與同志相關的活動也愈加趨向藝文化、學術化,但這卻在無形中形成一種篩選效應,使得缺乏文化資本(culture capital)[3]的女同志無從參與,對於當時的同志活動產生了一股疏離感,受訪者楚軒提到當年的經驗: 我記得早期金馬影展中有個同志影展[4],那對我來說那是件蠻荒唐的事情,那是第一次同志影展,屬於『限制級』,特別指明說要研究同志的相關人士才可以看,我當時沒有去,因為我好像沒有任何可以買票的頭銜,我覺得很好笑,我去跟那賣票的講,我從小到大三十年同志算不算資深,那我算不算相當有研究,我研究我自己三十年,這樣算不算?我沒辦法理解一般的學者怎麼去考量,把這東西當作研究的東西,用那種研究的文字在分析它,我突然覺得自己不是一般人,我覺得我們很單純,只是戀愛的對像是同性而已呀,那為什麼要弄的很奇怪、很詭異,要弄很多文字去闡述它的存在,或說表達我們的文化,文化是什麼,我有時候覺得我所表現的不就是我們的文化嗎?(受訪者楚軒,底線為筆者所加) 所謂的「頭銜」是一種「文化資本」的象徵,正是決定能否進入以學術、藝文為主之同志活動場域的關鍵。相較於過去無以名狀的同性情愫,受訪者描述的是個同志知識正要開始生產的起步階段,這原本應是所有同志都引頸期盼的興奮時刻,然而,卻有一部分女同志驚訝地發現,她們根本不具有加入這場知識盛會的資格。也許這裡提到的是個極端的例子,影展的主辦單位以有形的條件限制,阻擋缺少學術研究「頭銜」的同志參與,然而,面對學術語言的陌生與疏離,才是造成許多同志缺乏參與感的主要原因。 我每次去參加同志研討會,聽她們講一講會發現我好像不是同性戀,她們不曉得在講誰,因為有時候講的那個人好像不是我,我在那沒辦法感受到我有這樣的情況,或者我能幫上什麼忙…慢慢又去找找找,發現了一些社團,「我們之間」或一些研討會,去了又發現妳不是屬於那裡的人,因為她們說話妳聽不大懂,因為她們把很多東西講的很奇怪,什麼酷兒啊,其實很多東西都是妳生活上自然而然的,我常常覺得說她們在剖析同性戀的行為、特質或有什麼現象,我就覺得奇怪,不是說我是個同性戀做出來就是同性戀行為嗎,她們把同性戀行為又定義到某種情況下的時候,我又覺得我好像不是同性戀,不是跟她們口中的那同性戀一樣…就說走學術路線,就是硬是去說女同志的行為長怎樣、T的行為長得什麼樣子、同志運動就是上街遊行,這些東西不是我有辦法去了解的(受訪者楚軒,底線為筆者所加)。 訪談者明顯地對於藝文化、學術化的同志活動顯露出無力感。以往女同志被禁錮於無處可說的苦悶狀態,而在女同志刊物、社團積極地對外發聲,帶動許多專屬於女同志的聚會與活動之後,固然為女同志在T吧之外,擴展出更多的活動空間,然而,這些團體舉辦的讀書會、座談會、藝文影展或成長團體,卻呈現著高度的精英化傾向,缺乏文化資本的女同志望著好不容易長出的同志土壤,卻苦無棲身之地。在此種情形下,非屬校園菁英的女同志仍在既有的社會條件當中,設法尋找、開發屬於她們的模式,在她們的嚐試與摸索中,女同志自發性舉辦的球賽、球聚逐漸開花結果。 2.2 女同志球聚與雷斯盃的興起 如同上節所述,在臺灣初期同志議題發展的社會基礎中,唯有包裝成學術和藝文活動的形式,同志文化才容許在異性戀社會出現,缺少高學歷、專家學者的頭銜,無法操持鏗鏘有力的學術語言的同志,因而被排拒在一個學術化、藝文化的同志圈外,感到一股巨大的疏離感。渴求躋身同志圈的女同志,當然還有另一個選擇,就是要能忍受和負擔得起高消費並有偷拍危險的T吧。換言之,以當時的臺灣社會脈絡來看,除了選擇參與學術藝文化的同志圈,或是選擇T吧文化的形式,女同志沒有其他參與社群的選擇,然而以上兩種型式,卻具有文化資本和物質條件這兩項雙重門檻的限制,排拒了為數眾多的女同志。 當學院外的女同志在既有同志活動形式中無法尋得歸屬感,卻又渴望擁有能夠容納自己的同志社群時,無意中發現「球聚」這項活動形式具有投資少、門檻低的特性,成為她們開創自我社群的第一選擇,逐步打開第一道嘗試之門。「拉拉資訊推廣工作室」創始人之一楚軒描述女同志球聚的開端: 不是說我選擇球聚,它是順勢而行,球聚的確是我們生活的一部份…第一個,它不用錢,以前的活動都需要錢嘛,我們早期就辦球聚,因為我們發現有球聚大家會出來,其實這些人都不善言語,妳就是來打球,不用說話,其實我們有時候也不希望坐下談什麼同志文化…(受訪者楚軒) 三三兩兩地相邀打球屬於女同志生活中的常態性活動[5],女同志球聚的舉辦便是援用與發揮此種既存的文化與生活習慣,以球聚作為聚集女同志社群的機制,提供不熟稔菁英語言的女同志另一條參與社群活動的管道。 臺灣歷史上第一個以女同志為主體的大規模球賽―雷斯盃―也興起於相似的脈絡。因為有感於女同志聚集管道缺乏和形式單一化,幾個熱愛運動的女同志在1995年舉辦了第一屆雷斯盃。雷斯盃的創辦者女同志BC談到當時的情形: 那時候的聚會都也是大家去買《女朋友》嘛,那就會看說什麼時候在哪裡有聚會,那我們就會跑去,那個東西沒有一個共同的興趣呀…那時候我好像剛念大學,有參加球隊,我就很喜歡打球呀,就覺得說我該來辦個同志的球賽,因為有這種東西就等於說愛打球的同志有個交流機會…那很重要吧,因為我覺得喜歡打球的女同志不該只是在T吧,晚上的時候在那邊喝酒跳舞啊,那很多喜歡打球的不抽煙不喝酒,那我覺得要給她另一個聯誼的機會(受訪者BC) 相對於傳統的女同志聚會場合如T吧,以及隨八零年代社會脈動興起的文化形態聚集網絡如同志刊物、影展與研討會,專為女同志舉辦的球賽則另起爐灶,如受訪者所言,對女同志而言,這不只多了個運動、打球的閒暇去處,放在更大的社會脈絡來看,確實為女同志在因異性戀社會壓縮而所剩無幾的集結機會,多殺出了一條活路。 2.2.1 由「打球運動」到「女同志聚會」 「球聚」最初只是女同志網站上三五網友相約切磋球技的一項運動休閒,後來因緣際會地發展為頗具規模的女同志聚會。 那時候只是因為我在xxx唸書,那時候常聽說球場有多難佔,我就覺得xxx全校都女生,場地都沒人用,還是新鋪的,就想說叫大家來這邊打,(訪:是不是在這之前就有球聚了?),我是聽說比較有規模的在網路上辦球聚,是從那時候開始,大概有二三十個以上,會有很多不認識的人聚在一起,這種情況是從那時候開始。那時候我就告訴大家來的時候,要找一個撐著銀色洋傘的女生,那就是我(笑)。 就在受訪者Doremi無意間發現校園中無人霸佔的珍貴球場,便興起舉辦「球聚」的念頭,開始在網路上散播活動訊息,自此之後,球聚不再只是零星數人相邀打球的偶發性休閒活動,漸漸發展為定時定點舉辦的女同志聚會。 在此之前,女同志球聚早已存在,不過都只散見在零零零星星、三五幾人私自相約的規模,因此,球聚的規模得以逐漸壯大成形,「固定時間」和「固定的球場」在其中扮演著關鍵因素。從受訪著的說法,當時只是因為找到了一個比較「不難佔」的球場,女同志球聚才得以發展,其中反映出一個重要的社會現象,休閒資源配置的性別不平等[6]。愛好運動的女性要能尋得一個得以恣意馳騁的球場,著實困難,對女同志而言,無人佔據的球場更是希罕的資源,在這種社會脈絡下,球場成為女同志球聚形成的起點,而這樣一個固定的場地,正是女同志聚會得以長久經營的首要條件。 除了找到有利於定期聚會的固定球場,打完球之後固定時間的茶會更是促成「球聚」蓬勃發展的主要原因: 這球聚會聚集人氣的關鍵其實不是打球…我剛好發現我們學校對面的茶店,不但有地下室,重點是生意有夠差,進去就像包場,就星期天中午大家打完球,一行人二三十個,進去地下室,等於整間都是我們的,大家愛在裡面聊什麼就聊什麼,我覺得那是那個球聚可以吸引很多人來的重要原因。那時候蠻多人是家眷,她不打球,或者是不打球的人,也會抓準時間,十二點趕到那茶店去聊天,就變成一個聚會。(受訪者Doremi) 由以上陳述可以看出,「球聚」不但服務愛好打球的女同志,同時也因為在打球之外,創造一個專屬於女同志的交誼場合。在以異性戀原則架構而成的社會裡,日常生活的互動中,幾乎沒有任何女同志主體的言說空間[7],因此,當球聚後的茶會,提供了女同志們「愛聊什麼就聊什麼」的言說空間,平日被迫三緘其口的女同志們自然趨之若騖。 在這一系列球聚舉辦流程之中,我們可以歸結出三種彼此配合的空間作用。第一,「網路」作為女同志訊息交流的空間,網際網路不但通達便利、跨越區域限制,它的虛擬與隱匿性質保障女同志身份不會輕易曝光,故聚集了相當數量的女同志[8],而專為女同志所舉辦的球聚亦順勢以網路作為傳播途徑,以求達到活動宣傳的最大效率。第二,既然以「打球」作為號召女同志的聚會形式,想當然爾,少不了「球場」這個空間,球場作為支援球聚順利進行的主要空間,在這空間裡上演的,除了打球、觀賽,還包括女同志互相結識、聯繫情感的種種活動。第三,「茶店」作為球類活動後,幫助女同志們繼續發展情誼的私密空間,這個專屬於交誼活動的空間作用,讓球聚不受限於「運動」的性質,同時滿足了女同志結識其他友伴的需求,強化了它在集結女同志社群上的功能,在打球、觀賽、閒話家常的過程中,一個女同志社群隱然成形。 上述的三種空間,除了女同志網站是個專屬於女同志的空間,其他兩者原本都屬於異性戀空間[9],在每週一次的球聚當中,女同志們只是短暫地挪用這些空間,然而,儘管只是短暫的挪用這些空間,就足以達到凝聚社群的效果。而這種挪用異性戀空間的方式,相較起從前以T吧、同志書店作為女同志固定的聚集場所,是相當不同的,因為這些特定的同志聚集地點,利用佔據某特定空間作為專屬於女同志的活動場所,與異性戀人群互動的機會並不如其他公共空間來的多,而女同志球聚與雷斯盃挪用的是平日異性戀人群出沒的公共空間,等於將女同志活動場域融入異性戀者活動的範圍之內,故增加了女同志們在打球、玩樂過程中與異性戀人群目光的接觸與互動,在第三章中,筆者將繼續探究此種挪用異性戀空間的方式,對於女同志的身份認同產生的影響。 2.2.2 浮現眼前的「圈子」 在異性戀強大的規訓力量下,女同志必須小心翼翼地隱藏自己的真實身份,不但異性戀族群看不見女同志,女同志也難以找到彼此,女同志成為一個個孤立的個體,獨自承受著污名。直至九○年代,本土女同志社團與刊物逐漸出現,刊載於女同志刊物與網站上的自我介紹、聯絡方式,是女同志渴求結交友伴之際,僅能倚靠的微渺希望。受訪者Doremi描述自己尋找同志「圈子」[10]的辛苦歷程: 我從國中就一直在蒐集這些資訊,同性戀資訊的來源,一方面學校裡有樣本,就一些T嘛,她們的樣子和行為,另一方面,我會去找傳說中的同志圈在哪裡,我要怎麼進去,就很注意,每天剪報,我一直這樣做,最關鍵的就是一個小小的座談會預告,我國中就開始找,可是我一直找不到它,然後高二的時候,一個同學指著報上的一個小角落說:「妳會不會想要去聽這個呀」,上面寫著「女書店座談會」,那我心裡就想說,天呀,這就是同性戀書店嗎,我就很高興,跟她一起去找這地方,找到女書店後,我就找到《女朋友》,高興的不得了,拿著《女朋友》都快要流眼淚了,找到了,它就在這裡,給我躲在這地方(興奮大叫)。對我來說,找到《女朋友》,就像是找到圈子,不然那圈子虛無飄渺的。我國中的時候就深夜坐在新公園發呆,差點沒掛布條說:「我是女同性戀,請趕快來認我」,因為那時候聽說同志都在新公園,就想說男生會來,那女生也會來吧。對我來說,圈子從來就不是無緣無故出現的,是我很辛苦才找到它的。(受訪者Doremi,底線為筆者所加) 對受訪者而言,「圈子」代表一群和自己具有相同性傾向的人,而此時女同志刊物所代表的「圈子」為一個「想像的社群」(imagined community)[11],即使沒有與其他女同志進行任何實際的接觸、互動,找到《女朋友》這本女同志刊物,就驗證了其他同伴的存在,暫且紓解些微的焦慮感。然而,對大多數女同志來說,此種「想像的社群」仍顯得遙遠、飄渺。 相較之下,球聚提供的卻是個讓女同志可以「親眼目睹」其他同伴的機會,而此種「我群」[12]的可見性(visibility)正是身份認同得以形成的關鍵之一,畢竟個人的身份認同並非先驗存在,必須透過於一組社會關係中的互動、作用才得以成形,對於女同志而言,「我群」的可見性尤屬重要,因為生活在異性戀社會之中,為避免歧視與攻擊,女同志們必須設法隱匿自身的身份認同,然而,為了尋找友伴,卻又需要適時「現身」的時機,來達成「相認、集結」的目的。受訪者Doremi提到:「大家就會很想看到別人,有時候也不是說互動,所謂的互動是建立在共同的領域上,可是也沒有,就是可以感覺到同志很需索群體感的這個部份」,由受訪者的觀察中,我們可以發現,存在於刊物或網站上虛無飄渺的「女同志圈子」,其實已無法滿足女同志對於群體感的需求,女同志們更迫切的需要,是和自己相似的生命面對面地接觸。而球聚的產生,讓女同志間彼此相識、互動的過程都得以發生於實質的空間之中。 我覺得球聚最有價值的就是『聚在一起』這件事情,雷斯盃也是一樣…就說圈子這東西不再只是《女朋友》這個雜誌,也不再只是T吧那些散散落落,為了不同目的坐在同一個空間裡,不只是這樣,圈子整個這樣子出現在我們面前,以二三十人的規模,或是以兩三百人的規模,這就是主要的意義(受訪者Doremi)。 當女同志們以如此大的規模聚集起來,對於長久以來形隻影單、單打獨鬥的女同志而言,感動之餘,在球場上見到女同志面貌的多樣化,也解除了心中的某些疑惑,瞭解女同志並非主流社會所塑造地那般灰暗、異常,而自己也不是唯一的「異類」,如同某位女同志在BBS站留下的感言: 即使我很想睡,即使天氣很熱,即使我和大家不熟把自己搞的很無聊,

即使我有翹頭的念頭……我還是很開心能參加這次的活動,因為我看見很多人,看見他們解決了我心中某些疑惑(Porker

2001/8/26,底線為筆者所加)。 實質空間中發生的女同志互動,不但是同志自我認同確立過程中重要的一環(參見第三章),亦促成女同志社群的凝聚。球聚作為一種媒介,不但喚出為數眾多的女同志,相較於其他同志集會模式,長期、定時定點舉辦的球聚,更有可能建立起穩定的情感社群。 我覺得在那裡我想解決的另一個問題是友誼,同志需要友誼,而且是非常缺少的,因為我們認識的人太少,可是我們用一個很集體的方式來舉辦…妳可以來這兒打球,打到就像兄弟姊妹一樣,這是一種感情,這是一種方式,培養她們深入的感情,而我們發現感情本來就是需要日積月累的,沒辦法快速達到的,定期的球聚就是幫助這樣的感情,我去加油或幹嘛的,這不需要什麼特別的理由,我們是用各種理由邀各種人,來參加這個球聚,解決了個人的社交問題(受訪者楚軒) 如同受訪者的陳述,女同志需要友誼,除了情感上的滿足,友誼對女同志而言,扮演著更為迫切的角色,因為同性戀是一種不為社會接受的身份,女同志們隨時可能因為身份曝光,而遭受到與家人關係破裂、失去工作等突發狀況,友誼於是乎成了女同志們用以抵禦生活困境的後盾。因此,女同志們亟需建立起屬於自己的社群網絡,一同抵禦異性戀社會的不公對待,在周旋進退中塑造自我、自我壯大。而此種女同志社群的建立,並非零星、偶發性的聚會,就能達成,而在球聚定期打球、碰面的過程中,女同志之間的情感獲得積累,最後甚至發展出一種家族似的情感網絡:「它後來已經不是聯誼了,它是個運動,它是個小家族,大家在碰面,後來大家感情蠻好的」(受訪者貝特敏頓),而此種擬似親族的人際關係想像,取代女同志與異性戀社會成員間岌岌可危的情感聯繫。如受訪者貝特敏頓所言: 很明顯的,我的交友都放在這邊了。因為我開始覺得跟男生講話很浪費時間(眾笑)…我覺得拉子朋友有特殊的氣質吧,那異性戀就是講那一套公式這樣下去,我覺得無聊,但我們又不能跟他講這一類的事情。(筆者:所以跟以前的異性戀同學或同事聯絡會比較少嗎?),對呀,比較少,因為如果真的想約,就會找自己的拉子朋友呀。除非是說直同志,可是真的很少,因為我會覺得我沒有必要冒著曝光的危險,來交妳這個朋友。 當女同志的社群網絡形成,女同志無須依靠毫無信賴基礎的異性戀友人,以往生活中由於同性戀污名而無處訴說的種種困擾,如今也有了傾吐分享的對象。 儘管鄭敏慧針對女同志網路世界的研究指出,女同志在BBS站上已然形成一個情感支援的網絡,女同志「在網路中不但可以做自己,還可以遇見其他女同志,,共同分享彼此的生活經驗,並提供情感與精神上的支援」(鄭敏慧,1999:13)。但是除了情感上的支援,女同志人際網絡亦能發揮成為實質的生活支援作用。然而,此種互信互助的女同志人際網絡得以形成,必須跨越網路本身具有的虛擬限制,將女同志的人際互動落實到現實生活中。球聚的舉行,正是讓女同志人際網絡由虛擬網路世界落實到現實生活的有力機制,藉由定期的練球、相聚,使得女同志得以在現實生活中增進彼此的信任感與情感累積。 以筆者加入的小摩拉子壘球隊而言,亦由女同志BBS站作為發源地,於1998年開始有女同志於BBS站上號召喜愛壘球的女同志,但並未引起迴響,直到2001年經由召集人Amy再次號召,順利組成一支女同志壘球隊「小摩拉子壘球隊」。球隊除了平日使用BBS站作為情感聯繫的管道,每逢週日亦固定相聚練球,透過網路交誼與定期碰面練球兩種機制的配合,隊員間的情感建立更加快速、深厚,逐漸建立起一個互信互助的人際網絡,除了在BBS或球隊網站上分享彼此生活中的困擾、喜樂,當隊員發生搬家、意外受傷等生活變動,隊員間亦會主動伸出援手,提供生活上的照應。當女同志之間的互動超脫網路的虛擬性質,此種落實於現實生活互動的女同志人際網絡,對女同志而言,不僅是一個共享餘暇時光的友伴網絡,還扮演重要的社會支援角色,尤其當女同志發生感情糾紛,以及因財務和家人關係造成的生活上的爭議,乃至於分手的危機,從圈內的朋友得到的支援,往往大於原生家庭所能提供的協助(鄭美里,1997:184)。 2.2.3

破除尷尬 女同志結交朋友的困難之處,不僅在於辨識不易,還包括相認上的困難,除了營造出一個專屬女同志的交友空間,女同志球聚與雷斯盃亦是女同志彼此相認的橋樑。我們的社會預設每個人都「應該」是異性戀,在這種以異性戀原則構成的日常生活言說中,同性戀是一項不被談、不能公開的禁忌,開口詢問對方的性傾向更是難上加難,造成女同志即使能夠看到對方,在此種強大的噤聲壓力下,卻還是無法「相認」,這樣的尷尬處境成為女同志社群集結的最大阻隔。BC談到自己藉由「雷斯盃」與其他同伴相認的過程: 那時候就是這樣,大家都一對一對的,可是都不會去談這件事(同志)喔,我都覺得幹嘛這樣,我有一天就跑去問球隊學姊,學姊,妳要不要去參加一個球賽呀,她問我是什麼球賽,我就說都是女生的,她就覺得很奇怪,我就說要喜歡女生的女生才能去打,她就驚嚇這樣子喔,她就說好我回去問一下XX,哈哈,就是那一次我把她們揪出來的。那時候我還有其他學姊,是那種認同很差很差的,她們也都知道這件事,她們都沒有報隊,可是下午都有來…那時候就等於把這件事挑出來講,大家都是同志,就不要躲了,嗯,因為雷斯盃。後來大家就是以同性戀活動為主,就是常去她們那邊混,couple們就會跑去學姊那邊,她們也不跟外面的人承認啦,但自己就會講開了,球隊(學校校隊)的同志就湊在一起了 在以異性戀規則為基礎構築而成的日常言說系統中,異性戀是一種天經地義的性慾特質,而同性戀往往是「病態、怪胎」的同義詞,因為不願接受「同性戀」一詞被賦予的負面意涵,女同志即使確信自己遇見了同伴,也因為缺乏得以表述自己身份認同的合宜語彙,只得繼續躲在獨自一人的暗櫃中。在此種同性戀受到極度污名的環境中,女同志確實需要其餘辭彙,向對方表達自己的身份,在受訪者BC的經驗中,儘管眼見自己渴求的女同志友伴就在身邊,卻因為缺乏合宜的表述方式,難以跨越禁忌的鴻溝,直到雷斯盃的出現,BC試圖以此與其他女同志友人相認的過程中,「雷斯盃」一詞取代了令人尷尬的字眼。另一位長期參與雷斯盃和球聚的女同志孟凡憶起自己初次參加女同志球聚時,「球聚」(女同志球聚)一詞如何化解內心的不安與尷尬: 我第一次去參加球聚的時候,非常緊張,因為我才高中,我並不是擔心有人在那圍捕我,而是我要怎麼讓那邊的同性戀知道,我是來參加她們聚會的同性戀,這件事會困擾我。可是當我第一次去的時候,BC就問我:「妳是不是來參加球聚的」,這句話就化解所有的尷尬,我們那時候,對我們自己的同志身份是沒辦法認同的,所以我只要跟她說,對,我就是來參加球聚,「球聚」這三個字就代表管道和我的身份(受訪者孟凡,底線為筆者所加)。 當女同志仍未順利接納自己的身份認同,「同性戀」一詞難以脫口而出,此時,「雷斯盃」巧妙地成為女同志的同義詞,成為化解尷尬的媒介,破除同性戀禁忌造成的隱形牆垣,使得女同志可以較為容易地相認、互動,促成了女同志社群的凝聚。 此外,不論是受訪者BC的經驗,或是一般的情形當中,女同志在滿足自身情感需求的同時,往往為躲避外界質疑,總是悄悄著發展著戀情,這樣的做法固然保障了私密性,卻形成集體身份認同發展與社群集結上的限制,因此,雷斯盃和女同志球聚除了幫助女同志順利「相認」,更重要的是,讓女同志認識到這些外在限制,並非僅是她們的個人遭遇,而是女同志共有的集體處境,從中凝聚集體身份認同,並發展出屬於女同志的公共議題。 2.3

邁向「組織化」 從1995年第一屆雷斯盃,至今已邁入第七屆,第一屆雷斯盃以BC[13]個人名義辦起,以個人的力量發起第一次「雷斯盃籃、排賽」,希望能爭取讓拉子好好運動、以球會友,且不受干擾的空間。那一年在滂沱大雨中,有七十餘人參賽,雖然克難但大家仍欣喜若狂,希望每年都可舉辦。但以個人方式來設計整個活動,未免負擔太重,往往因為個人的因素,將導致活動的不確定性,這絕非長久之計,於是自從雷斯盃發起人BC加入「拉拉資訊推廣工作室」[14],該團體就正式接過舉辦雷斯盃的重責大任,並定為重要的年度計畫,以團體的方式投入雷斯盃的籌備工作: 因為在第一次辦雷斯盃時的確是以個人名義辦的,後來因為一些因素,第二年沒辦法而停辦,到後來「資推」接手後一直辦下來,我們就發覺雖然辦球聚好像看似簡單兩、三個人就可以搞定,但後來我們發現其實必須要用更有組織的方式、且用團體的方式和力量才能一直辦下去。而推動也不必、不能只靠單團體去推動,而是好多個團體去推動「雷斯盃」,才不會因為單一個人或是團體,太過疲倦或是發生某些偶發事件,讓雷斯盃沒辦法繼續辦下去(受訪者楚軒)。 雖然雷斯盃以休閒做為集結主軸,大幅降低籌劃所需的知識門檻,但就活動的長久經營而言,若一直採取個人名義的方式舉辦,籌辦者個人的責任和負擔未免過重,更具有因突如其來的個人因素,造成活動終止的風險。雷斯盃在1995年以個人名義發起,卻因各種因素停辦了將近三年,自1998年「拉拉資推」重新接下舉辦雷斯盃的活動後,雷斯盃走向「組織化」的籌辦方式,不但使整個活動起死回生,也讓活動的規模愈趨盛大。雷斯盃初期只在臺北舉行,但報名來參加的女同志全省各地都有,從遙遠的屏東、高雄、臺南、臺中、臺東等地趕來臺北參加雷斯盃的同志,更是不乏其人。因此,當資推看到許多參賽者願意舟車勞頓,花費大筆金錢和精力支援雷斯盃,感動之餘,更進一步地思考到同志資源南北不均的問題,試圖將雷斯盃經驗擴展到其他地方,平衡同志資源分配不均的問題。受訪者楚軒說: 在我的心中「雷斯盃」這個活動是可以永久的,生存的會比資推或任何一個同志團體還久的。現在大家看到的都是資推在主辦雷斯盃,好像雷斯盃是資推的,但其實不然,資推一直在扮演的是「雷斯盃」示範和推廣的角色。我們一開始就希望藉由示範雷斯盃,讓很多人看到、知道以後,不同地區的團體可以輪著辦,團體能夠接力輪著辦,今年在臺北辦、明年在高雄辦,甚至到臺東、花蓮……因為我認為球聚是比較普遍、草根的東西,應該有更多的人去支援它。畢竟一個團體的能力有限,而且我們知道臺灣的資源分配不均……,我們看到中、南、東部的同志資源真的少的可憐,為了參加各種同志活動,總是得一直舟車往返,非常的累。資推當年就不斷纏著中部的「同心圓」[15],嘗試要將雷斯盃移師臺中,不斷用資推主辦、中部同心圓掛協辦的方式,後來我們發現中部同心圓已經完全有舉辦雷斯盃的能力,後來她們自己接手辦了冬季雷斯盃,所以這個技術移轉可以說是成功的,又多了一個團體能夠辦雷斯盃。 原本只是單純地想將雷斯盃的經驗與技術移轉至中部,但由於地區性發展不同的需要,加上中部室內運動場地比臺北便宜許多的地區優勢,順應發展出羽球和桌球項目(參見附錄一),不僅順利達到同志活動的地區擴展,更添增了運動項目,提供同志更多的選擇,增加雷斯盃的豐富性。此次技術移轉的經驗過程,因各地區不同的需求,連帶併發出的能量,不僅使籌辦技術成功的移轉,增加其豐富性,連帶為原本的雷斯盃加成,對於推展雷斯盃的同志而言,除了是始料未及的收穫外,更是一項莫大的鼓舞。除了以技術移轉拓展各地同志運動,受訪者還發現,雷斯盃的運作模式有著為團體加分的功效。受訪者楚軒說: 資推一開始就看到球聚是非常草根,大家都容易接受的東西,也由於球聚和籌辦雷斯盃的方式,讓更多不同樣貌的成員加入了團體,這對團體只有加分的作用,而且不論團體原本在做什麼,也許是聯誼、也許是接線幫助同志朋友,這些都不會違背原來團體在做的事情,我要強調的是,走休閒、運動這個方向,帶給人一種輕鬆的感覺,這些人才更有機會去進一步去接觸其他事情,並不會對原本的團體有所違背,反而會使新加入的朋友更親近團體,使這些人可以有機會去參與團體原來的工作,對團體的凝聚有加分的效果。 藉由休閒活動的「低門檻」性質,雷斯盃拉近了個人與團體間的距離,培養團體成員間的情感,為團體聚集了相當的人氣。採用草根、生活化的集結模式,雷斯盃由原本的個人舉辦,發展至後來組織合作的團體籌辦模式,其規模愈趨穩定,甚至成為同志團體之間經驗傳承、技術移轉的成功經驗,而雷斯盃的集結力量也愈發強大。這樣的龐大集結力量,也陸續展現在後來與公部門合作的「彩虹同玩節暨雷斯盃」,以及「臺灣同志,前進雪梨」[16]的活動上。 從未積極對外發聲的雷斯盃,在第五屆的時候,因緣際會地成為2001年臺北同玩節[17]的活動主軸:「彩虹運動會暨雷斯盃」。有鑑於第一屆臺北同玩節引發的「扮裝風暴」[18],在籌辦第二屆臺北同玩節的過程中,公部門與同志團體都希望能以不同於過去的方式,表現同志族群正面陽光的一面,經由大夥的討論與腦力激盪,產生了「彩虹運動會」的構想,用以烘托「陽光

活力

同性戀」的活動口號。然而,這個運動會的籌辦過程並非如此順利,因為許多團體都沒有類似的活動經驗,更沒有把握可以找到夠多的人來報名撐起一個運動會。就在一直傳有可能會停辦的風聲下,多年來舉辦球聚與雷斯盃的「拉拉資推工作室」在工作人員非常有限的狀況下,還是勇敢地接手完成了這個艱鉅任務,並將「雷斯盃」融入整體活動規劃中,形成「彩虹運動會暨雷斯盃」的活動主軸。 再者,為擴大活動意義,並促成臺灣同志的跨國連結,同志團體於籌辦過程中,決定於該屆雷斯盃中選拔出參加2002年雪梨同志世運會(Gay

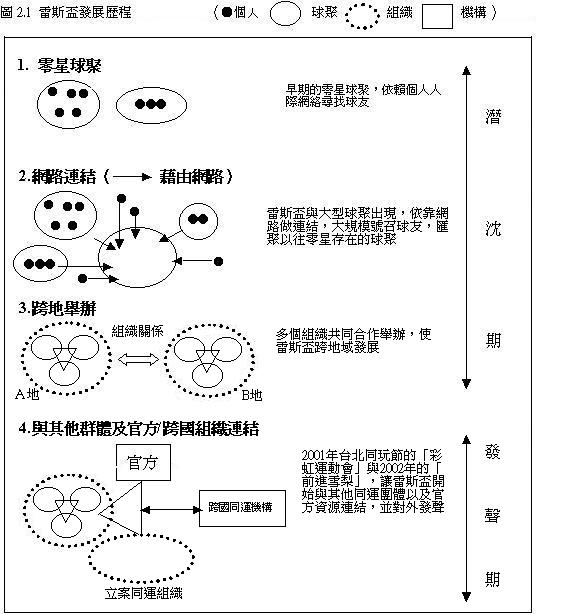

Games)的代表隊[19],埋下了後續的行動伏筆,這群長期經營參與雷斯盃的女同志,自然沒有置身事外。在整個「臺灣同志,前進雪梨」的籌辦過程中,這群女同志嘗試著先前並未接觸過的各類工作,包括選寫企劃書相公部門募款,籌劃社群內的募款晚會,以及打媒體戰,儘管不甚熟諳箇中規則,但藉由積極地向外張開觸角,這群女同志不僅成功的完成目標,並擴展自身的可能性。更重要的是,這樣的活動經驗說明瞭,儘管雷斯盃採用以「休閒玩樂」的集結方式,它的發展方向絕非僅侷限於「玩樂」,其中蘊含的能量與可能性,確實是無遠弗屆[20]。 由最初的打球玩樂,到後來的向外發聲,雷斯盃扮演的角色一直在轉變,亦經歷了數種的組織形態發展,其中的人際網絡,以及遭逢的機會與衝突,都有所不同。儘管在1995年雷斯盃誕生之前,已存在許多女同志三五人相邀打球的情形,這個時期的零星球聚,主要依靠個人由既有人際網絡找到同好,但由於人數少、勢力單薄,難以在男性主導的運動場中搶得打球空間,雷斯盃的創辦者BC有鑑於此種資源不平等的情況,利用個人人際網絡組成的籌辦群,於1995年創辦了第一屆雷斯盃[21]。相較於1995年之前的零星球聚,雷斯盃開始較有系統的號召球友,包括在網際網路[22]與T吧中張貼球賽訊息,跨越了以個人為主的號召方式(個人網友、舊識),將零星的球聚匯聚在同一個平臺上,讓原本三五成群的打球人口,得以彼此相識、連結,雷斯盃儼然成為女同志社群內的運動盛會。 如前所述,第一屆的雷斯盃是由創辦者BC個人名義舉辦,之後也因個人因素停辦了三年,直至BC加入女同志團體「拉拉資推」,該團體便接下了舉辦「雷斯盃」的重責大任[23],此種關鍵人物與團體之間的扣連,使得雷斯盃跳脫了個人籌辦的方式,朝向組織化的方向發展,於1998年出現了由團體主辦的第二屆雷斯盃。這個時期號召球友的方式同樣是透過網際網路[24],不同的是,此時的網際網路已開始蓬勃發展,號召力量也較為強大,成為一個更有效率的集結方式。 除了籌辦過程已然組織化,較有餘裕思考雷斯盃規模的擴展,為平衡區域資源分配不均的問題,雷斯盃的觸角開始往其他縣市發展。當1999年,「拉拉資推」與中部「同心圓」合作,讓雷斯盃首度移師臺中,並在原來籃排項目之外,增列了羽桌球的項目[25],這個橫跨不同地域、團體的合作經驗,開啟了雷斯盃由不同組織之間彼此合作的籌辦形式。 隨著參賽與籌辦的人際網絡逐步擴展,雷斯盃的規模日漸壯大,但一直維持著提供女同志以球會友、彼此集結的角色,從未積極向外發聲,然而,這樣的情形到了2001年第五屆夏季雷斯盃開始有所不同。由於多年的舉辦,雷斯盃在社群內已累積了相當的名聲,當2001年臺北同玩節,決定以「彩虹運動會」作為主軸,雷斯盃便也融入其中,成為該屆臺北同玩節的主要活動,除了讓雷斯盃籌辦團體與其他同運團體有了大規模的合作關係,亦是雷斯盃首度與官方資源產生連結,向臺灣社會發聲。在這次的合作關係中,雷斯盃的籌辦團體「拉拉資推」角色在於,依照既定的活動計畫,擔負起執行面的工作,將多年來累積的籌備與動員經驗,著實地操兵演練一番,展現了驚人的集結力量。但也因為工作範圍侷限在執行面,這個時期的籌辦群並未深入思考雷斯盃本身具有的同運意義,以及相關議題的推廣。 在2001年臺北同玩節落幕之後,「拉拉資推」順勢接下由該屆同玩節衍生出的「臺灣同志,前進雪梨」的後續活動,儘管同樣是與同運團體以及官方資源連結,但相較於之前單純的執行工作(號召球員、活動流程安排),這次的工作內容已有大幅改變。不論是為了擴大此次活動的意義,或是向社群內外籌募到臺灣同志球隊成行的所需經費,籌辦群面對的是如何詮釋運動(sport)本身的同運意義,以及尋找發聲的機會,將此議題推向社群內外。這群多年來籌辦球賽的女同志,開始討論「出國參賽」對於同志社群的意義,並著手寫文宣、擬計畫書向公部門募款、舉辦社群內募款活動,以及與媒體周旋,這些經驗是前所未有的,也因為如此,讓這些女同志意外地發現了自己的能力,找到得以發揮的舞臺[26]。

就社會運動的角度而言,在2001年之前的雷斯盃,經歷的是集結成員,並建立信任感、凝聚向心力的「潛沈期」,在2001年之後,才開始進入公共領域,有了對外發聲的大規模行動,稱之為「發聲期」。不論是何種社會團體,在組織歷程與行動目標改變時,都會遭逢新的機會與衝突,雷斯盃也不例外,在它不同的發展時期中,所遭逢的機會與衝突亦有所不同。 大規模球聚的舉辦,正逢「拉拉資推」組織起步的時期,當時成員主要是幾位電腦工程師,在資訊閉塞的年代,利用網際網路向女同志傳播資訊,很快地他們發現在網路上相邀打球的人口不在少數,意識到打球是個能夠匯集人氣的活動,對於組織而言,球聚代表著為團體號召新成員,以及跨越網路虛擬侷限的機會。然而,球聚規模愈趨穩定的時候,外界卻出現了一些質疑的聲音,包括辦球聚是否與團體原來走向與訴求不符[27],抑或擔憂以球聚作為團體的重點活動,是否過分沈溺於玩樂,但這些聲音並未影響組織內部繼續舉辦球聚的共識。 當雷斯盃進入發聲期,也就是於2001年的臺北同玩節,雷斯盃有了與官方資源連結,向外發聲的機會,新的衝突再度出現。面對這個新契機,組織內部產生意見分歧的現象,部份成員質疑將雷斯盃納入該屆同玩節其實並無意義,且擔心活動規模過於龐大,非自身能力所及,抑或官方與媒體的介入,將會造成曝光危機,認為應該維持雷斯盃一貫與異性戀社會不相聞問的寧靜狀態;此外,也有其他網站使用者批評此種與官方合作的行為,是否讓雷斯盃淪為受政治利用的工具。在一片喧擾中,該屆雷斯盃主辦人樂見其成的態度成為具決定性因素,在她極為樂觀的鼓勵與號召下,質疑的雜音也就漸漸平息。 到了接手「臺灣同志,前進雪梨」的活動時期,是否要與外界資源接軌、對外發聲的爭議重新浮現。這個時期的主要爭議在於,究竟要把團體內部人力與資源,運用在提升球賽品質,以服務既有的打球族群為主,抑或用於對外發聲的行動上,擴大與同運議題的扣連。這些辯論一直持續著,似乎尚未出現共識,但我們可以從中看見成員們對於團體所抱持的不同期待,而這樣的歧異性一向是存在於所有組織當中的一部份。 另一方面,從2001年臺北同玩節與後續的前進雪梨活動當中,我們也可以觀察到座落於不同社會位置的組織之間,所產生的結盟關係。參加這系列活動的主要同志團體包括了「臺灣同志諮詢熱線協會」、「性別人權協會」、「拉拉資推」與「我們之間」,前兩者為已向政府立案成立的同志團體,相較於後兩者,擁有申請官方資源的合法性,並在媒體經營與學界當中奠定下相當的人脈基礎,非立案團體若是要申請經費,或是舉辦大型活動,便必須藉助於立案團體,演變為「立案團體出名,非立案團體出力」的合作關係。然而,當雙方在相近的時間點內,各自舉辦大型活動,由於其訴求的對象,以及尋求的支援,都來自同一個社群,便很容易牽涉到資源分配的問題。在資源一定的情況下,此種相同社群內的資源競爭現象,勢必會發生,尤其在弱勢族群內部,是特別常見的情形。

2.4

不同球類的集結效應比較

當雷斯盃規模日漸擴大,涵蓋其中的球類項目亦不斷增加,而各式球類在場地、裝備與所需人數等特性與集結條件的不同,亦形成它們在連結方式與集結效應上的差異。以下將就涵蓋於雷斯盃的五種球類項目進行比較,包括籃球、羽球、壘球、排球與桌球。 首先,籃球的場地分佈最為廣泛,在一般的公園或是學校內就可以找到,裝備簡單,只要擁有一顆籃球,找到三五同好,便能成行,這樣的便利性,使得籃球成為一項極為普遍的運動,因此,相較於其他項目,籃球球聚籌組的門檻較低,是所有球聚當中起源最早、數目最多的一種。就集結的角度而言,籃球聚籌組門檻低的特性,使得它的集結點容易擴散,號召到的人數也較多,不論是學生或上班族,不同背景的女同志都能加入適合自己時間、地點的籃球聚,因此出現不同地點、時段和不同族群的籃球聚,包括了資推球聚、假日球聚、夜光球聚、臺大幫球聚、臺中球聚…等。然而,也因為不論加入或組織籃球聚的低門檻與便利性,使得籃球聚的人口流動率較高,女同志得以藉此結識更多朋友,卻也使得能否培養穩定、長期的情誼必須視情況而定。 相較之下,羽球的裝備雖然簡單,但舉辦羽球聚的室內場地往往必須花錢租用,因此,熱愛羽球的女同志,除了尋找同好,還需要找到固定的人數,在固定時間去包場,此種「包場」的形式,使得羽球聚的成員較為固定。就集結而言,羽球聚的籌組門檻稍高,並未如籃球一般普遍,而且具有地區差異,因為中南部的球場費用較臺北低廉許多,因此臺中的羽球人口較多,但是由於羽球聚的成員相當固定,藉由長期的碰面練球,更能培養穩固、深厚的感情。 在所有球類項目之中,壘球聚可以算是集結門檻最高的一項。舉辦壘球聚往往需要偌大的壘球場地,必須找到無人使用的河堤公園或是校園運動場[28],場地非常難以取得,甚至無法以花錢租用的方式解決[29]。再者,不同於其他球類,壘球需要的裝備更為繁複,除了個人使用的手套和釘鞋外,還包括共用的壘包、壘片、壘球與球棒等等,動輒上萬,必須靠團隊共同採買。除了場地難尋、裝備繁複造成的籌組門檻外,由於成長過程中,校內大多數棒球隊不招收女生、有女壘隊的學校也是少之又少,因此,棒壘活動相較於籃球、羽球、桌球、排球,更是一個嚴守性別區隔的運動項目,因此接觸棒壘活動的女生本來就少。然而,壘球聚所需要的球員人數卻是最多的,每個球員都有自己的守備位置,缺一不可。在此種高籌組門檻的情形下,女同志壘球聚多年來一直處於有人號召、卻無法能凝聚一股固定球聚的風氣。 就在2001年幾個愛好壘球的女同志在北部聚集,組成「小摩隊」[30],為臺灣北區第一支女同志壘球隊。主要成員中,許多人曾有參加其他球聚的經驗,藉以檢討過去壘球聚失敗的原因,並吸取其他球聚成功的經驗。這群女同志共同討論讓壘球聚長遠發展的方式,產生了球隊經營的概念。再者,為了讓球員留下來,避免流動性過高,影響球聚的舉辦,相關的配套措施也必須齊備,例如:經營網站、BBS站、發行電子報,還有定期舉辦月聚,並想盡辦法增加比賽機會,增加家屬到場觀賽加油的機會,加強家屬與球隊的互動,讓球員家屬也能融入,亦是必要性的做法之一。 因為組成門檻高,壘球隊的數目少之又少,若是想要有與其他球隊比賽的機會,勢必主動向外延伸觸角,花更大力氣去聯繫。小摩成軍初期就舉隊南下,與高雄的拉子壘球隊比賽,比賽後還安排經驗交流,諸如高雄T吧之旅,瞭解南部同志生活圈的發展狀況。後來更積極與各大專院校的女子壘球隊取得聯繫,爭取比賽機會,現階段甚至出現是否要求男子球隊比賽切磋的討論,因此,相較於其他球類,壘球可說是與社群外互動頻率與意願較高的項目。如同2002年,小摩隊參加「某大學女壘30週年紀念比賽」,許多社群內的朋友紛紛到場加油,一時人氣沸騰,加油聲熱烈喧騰、不絕於耳,並特意借來彩虹大旗懸掛場邊,直到小摩隊歷經激戰贏得冠軍,加油人群也開心、忘我地舉起彩虹大旗,繞場慶賀,完全無懼於往來於運動場的人群目光,在一片歡愉的氣氛中,達到了最自然的交流。 就集結效應而言,儘管壘球組隊困難度相當高,但是,假若能夠成軍,其中的凝聚力可謂非常強大。其中的原因在於,壘球這種運動本身的特質,就在於要求強烈的團體凝聚力以及合作分工,此外,壘球聚的球隊經營概念與面臨高門檻的困境,必須靠每一位成員的主動參與和幫忙解決,患難打拼的情誼和參與感,也使得向心力更為強烈。

相較之下,固定的桌球與排球球聚,尚未蔚為風氣,因此較為少見,但是由於場地的搭配,常把籃球與排球,以及羽球與桌球排在一起,增加比賽項目的選擇,但是報名人數就鮮少許多,這與平日是否有固定、頻繁的球聚,關係密切。 表2-1

各式球類集結條件與效應

2.5

喚出多元的女同志主體 如前所述,雷斯盃已然發展成為跨地域性的女同志運動盛會。除了參與者橫跨不同地域,因為採用以球會友的聚會模式,使得文化資本造成的門檻大為降低,所容納的女同志族群更為多元,樣貌更為豐富,以往不曾出現於座談會或其他聚會場合的女同志,也現身於雷斯盃當中。1999年雷斯盃首度移師臺中,便發生一段臺中T吧族群參賽的插曲,形成不同次文化的女同志族群共處一室的難得畫面: 第一次去臺中,我覺得超猛,因為臺中的T喔,跟臺北的不太一樣,就是說……那次冬雷真的把我笑死了,那個T吧老闆就穿拖鞋、吃檳榔喔,就這樣走進來,然後發現怎麼裡面的人都穿名牌的鞋子,還有帶護腕,就覺得好像不太對勁,可是已經來不及了,因為已經要開始打球了,那幾個老闆以前都是體院的,就直接穿拖鞋上去打,好好笑喔,她們打球好吵,就喊︰「殺死妳、幹」,就很大聲,妳知道嗎,那一次還吵架,因為臺北的覺得她們沒風度,旁邊加油的也很大聲(T吧啦啦隊)︰「啊、給伊死啦」,她們(T吧老闆)愈來愈覺得不對勁,比賽進行到下午,很有水準、技術很好的隊伍慢慢出現了,她們就開始打電話「跟妳講,這有人在打球耶,妳那個鞋子給我拿來」(臺語),就叫老婆、朋友把鞋子拿來,就是要認真打的意思啦,很恐怖,後來那T吧變成最大一ㄊㄨㄚ,就老婆啦,還有帶小孩喔,那小孩不知道誰的,就一群人坐在那邊,很吵很吵,後來拿球鞋來,比較整齊的上去打,好像拿到亞軍吧……她們打球很兇又很吵,臺北的隊伍就真的覺得她們很沒水準,後來有人就在版上罵啊,就說她們沒球品、講髒話、吃檳榔、穿拖鞋。(受訪者BC) 從受訪者的描述,可以發現儘管相較於藝文化的同志集結管道(刊物、影展與研討會),球聚與雷斯盃所集結的女同志社群背景較為多元,雷斯盃訊息宣傳管道傳及T吧,吸引了這群年紀較長的臺中T吧隊伍參加時,就產生產生了因次文化的巨大差異造成的張力。就筆者的觀察,造成這個差異的主要因素並非學歷或是城鄉差異,而是來自年齡層造成的世代差異[31],這樣的世代差異牽涉到在成長過程中,使用的連結方式、語彙和穿著方式,甚至對於女同志的定義,都和同志運動出現後的今天有著截然的不同。受訪者BC提到另一段「頒發獎品」插曲,更加強烈的凸顯出雙方的世代差異︰ 楚軒[32]就帶我過去跟她們拉咧,可是我不會講臺語,很遜,她們一見到我們就拿出檳榔說︰「ㄟ來喔」,楚軒就拿起來吃,可是我就「呃…」(害怕貌),她們看我就不順眼,因為我臺語又講不好,一副都市小孩的樣子。球賽結束後我們就到附近一家紅茶店喝茶,因為她們有拿到名次所以有獎品,那時候獎品好像是彩虹別針吧,而且還是紐約帶回來的,結果那好幾個T就說︰「吼,拿這要幹啥,啊沒路用」(臺語),後來她們的婆就很好笑,在旁邊說︰「妳殿殿啦,這是代表同志呢,妳也不知道,啊,這麼俗」(臺語),楚軒就說婆比較會察言觀色,其實T在上面打球她們就已經在下面看,那些T是怎麼樣的、她們為什麼要送這個,其實都有在觀察,那時候去聊天打屁就聊的很愉快。(受訪者BC) 不同的成長經驗形成世代之間的巨大差異,尤其是座落在同運發展前後的兩個世代之間。自從九○年代臺灣同志運動蓬勃發展,由西方引進的同志符號「彩虹」,便被社群普遍採用,成為同志身份的代表與精神象徵,但是這群女同志,因為生長年代早於同運發展,並未接收到同運興起後帶來的新資訊,兩個世代的女同志成長於全然不同的社會氛圍中,生活方式與文化自然有所差別。這兩種文化的相遇,卻也成為不同女同志族群開始融合的契機,團體中較為年長的成員楚軒,同樣成長於同運發展之前的年代,以「過來人」的身份,試圖化解雙方的緊張關係: 在球場上出現一群令人印象深刻的拉拉,她們來自臺中T-bar的工作者或是常客,平均年齡在28歲左右,很多是已進入歐蕾[33]年齡層,這幾年T-bar的生意不好做,所以歐蕾以上的族群聚集的地方也就越少了。一早球場的右方來了七八個很明顯地,不管語言的用詞或是行為模式上與大夥們有很大不同的拉拉,她們沒有上網,T-bar是她們認為拉拉最多的地方…她的眼睛還是環繞著球場上眾多的拉拉,嘴裡還喃喃自語:『你們一年辦幾次?就算一年辦一次也沒關係,唉,這種活動很健康,你知道嗎?很多的T不是喝酒就是賭博死的』…在這球場這麼多不同於她們的人,對她們而言也是蔚為奇觀,如同我們覺得她們特別一樣心情,她們相互走告,呼朋引伴,下午時已經一票人佔據球場一方了,除了主辦單位外,她們已然成為最浩大的一群而不知,吆喝的聲音,時時響起,讓許多來自各方其實跟大家也不熟的小群體,感到壓迫,尤其是言語用詞的習慣性不同,讓人特別的不舒服,很多事情都是需要經驗,然後修正,再經驗,再修正,尤其人與人之間的相處,知道許多人很感冒她們這群人,我只能說這是年代、環境、生活背景種種原因造成的不同,希望網路的朋友們能以主人的身份,慷慨迎接她們走上網路,開啟更寬廣的拉子天空(楚軒,〈1999第三屆冬季雷斯盃活動回響〉) 這樣感性勸說最終是否真能化解大家心中的不快與排斥,猶不可知,但是,確實讓大家有了進一步思考族群文化差異的機會。換言之,雷斯盃本身「低門檻」的特質,使得更多女同志得以進入,並讓大家有了與其他族群接觸的機會,或許文化差異引發的張力確實存在,但是此種緊張關係卻也成為不同族群之女同志間彼此瞭解、集結的開端,如橫跨兩個世代的楚軒為臺中T吧族群參賽插曲做了最好的註解:「看見她們,我覺得很高興,因為這代表舊時代與新時代的拉拉或是另一族群的融合,已經見到交流的一絲的曙光」。 此種多元女同志族群之所以會在雷斯盃中出現,除了球賽形式降低文化資本和物質條件上的門檻限制,使它得以容納更多的女同志族群,其宣傳方式亦為主要的關鍵因素。如同大部分的同志活動,女同志球聚或雷斯盃的舉辦,都仰賴網際網路作為宣傳管道,然而,網路資源的可及性(accessibility)本身就深受城鄉、年齡與學歷等社會因素的限制,因此,以網路作為同志活動的主要宣傳路徑,能號召的族群也有所侷限。球聚主辦人之一Doremi提到此種現象: 宣傳的問題是很關鍵的喔,因為如果我們宣傳都是在BBS或網頁上的話,那個時候網際網路不像現在都落實到國中國小,大部分都還是大學的學術網路,那力量是很強的。所以吸引到的人都是高知識份子,五六年前臺灣的網路比較活躍的也是學術網路而已呀(受訪者Doremi) 不同於球聚與大多數的同志活動,雷斯盃將宣傳觸角延伸到T吧當中,而這在活動的集結效應上扮演著決定性因素,因為唯有打破宣傳方式本身造成的族群區隔,多元女同志族群的集結方為可能[34]。 2.6

小結 「集結」一向是個重要的同志議題,因為它在同志身份確立的過程中有著關鍵性位置。Jenness(1992:71)指出,人們對於事物的認知總是來自自己在生活中的所見所聞,而「女同志」這個社會類別總是被塑造為負面、不健康的,在此種情形下,女同志必須在這個被「典型化」(typification)的抽像認知之外,尋得額外的資源,才有機會重新理解「女同志」的內涵與意義,這正是她所謂的「重新典型化」(retypification),亦是女同志身份得以確立的關鍵過程。 重要的是,這個「重新典型化」的資源與內容將隨著每個人的社會位置與生命經驗有所不同,除了重新定義「女同志」的身份內涵,女同志還必須意識到自身與此社會類別之間的相似性,換言之,女同志必須尋得能夠讓她獲取歸屬感的同志社群,才有可能順利接納自己的女同志身份。因此,唯有多樣性的同志活動,以及多元的同志訊息管道,方能容納女同志主體的差異性。 畢竟僅具有女同志身份並不構成社群集結的足夠條件,因為女同志族群內部同樣有著社會位置,以及次文化的差異性,形成需求與興趣上的不同,如受訪者BC所言:「有人愛看書,有人愛打球,所以我那時候一直沒去參加讀書會」,雷斯盃在既有的集結管道之外,提供了女同志更多樣的選擇。多元的選擇,不論是就女同志本身,或是在社群集結的意義上,都具有一定的重要性。當女同志團體、校園社團的聚會形式,因文化資本區隔造成號召、集結力量的有限,或是T吧提供的社交資源無法繼續滿足女同志的不同需求,雷斯盃與女同志球聚的出現,開展了更多的同志活動空間,也成為凝聚女同志社群的有力媒介。 不論就女同志社群集結或是身份認同形構而言,都包含了以下的要素,首先是同伴的可見性(visibility),看見(或感知到)其他女同志的存在,往往是女同志身份認同構築的起始點,當然,也是社群得以集結的首要條件。再者,社會領域(social

space)的建立,這是身份認同獲得確立時,必然發生的過程,女同志必須劃分社群與外界之間的界線,亦即是「圈子」的形成。第三,女同志必須與此社群有所接觸,其中包含與同伴的「相認」,以及持續的「互動」。 在這一章當中,本論文提出球聚與雷斯盃作為有組織的女同志活動,營造出一個有利於女同志彼此看見、結識的場合,並使得女同志可以持續地與這個「圈子」發生互動,促成女同志社群的凝聚。下一章將要繼續探討,這些發生於球聚與雷斯盃當中的集結、互動經驗,在女同志身份認同的形構上提供了哪些資源,以及造成什麼樣的影響。

[1] 聯合報,1993/3/12。 [2] 摘自臺大Gay Chat社報《Chating*竊聽》。 [3] 根據Bourdieu的說法,「文化資本」相當於知識能力資格總體,由學校系統生產或家庭傳承下來,文化資本又可分為三種形式:內化形式,如舉止風範(如對公眾演講的泰然自若);客觀形式,像文化財貨的累積(如名畫收藏);制度化形式,指經由制度的社會認可(如學歷)。此處的「文化資本」含括三者,其中「制度化形式」為影響女同志個體能否進入學術、藝文場域之最為明顯的條件。 [4] 受訪者提到的這個事件,來自於她個人的記憶與印象,由於受訪者表示無法憶起確切年份,筆者難以藉助外部資料,確認該屆影展是否真有限制購票者身份的做法。 [5] 關於「運動」(sport)與「性慾特質」的展現之間存在微妙的關連,本文將於第三章的部份,再行詳述。 [6]「休閒資源配置的性別不平等」同時牽涉性別(gender)與性慾特質(sexuality),參見第四章。 [7] 在異性戀社會的日常言說中,異性戀關係是唯一的預設,例如,女同志經常必須面對旁人提出:「妳的男朋友如何如何…」等尷尬問題。 [8] 關於此點的詳盡討論,可參見鄭敏慧(1999)、陳錦華(2002)的碩士論文。 [9] 將它們稱之為「異性戀」空間,是由於這些空間位於異性戀主控的社會結構之中,因此,在(數量可觀的)女同志進駐前,往往服膺於以異性戀為主的價值判準與行為準則。 [10] 臺灣同性戀社群習於使用的「圈子」一詞,代表著「社群」(community)的概念。 [11] 參見鄭美里(1997: 119),而此概念來自於Anderson, Benedict(1991) Imagined Communities, London: Verso。 [12] 指與自身具有相同身份認同或是社會處境的群體。 [13] 第一屆雷斯盃的創辦人,為本研究之受訪者BC。 [14] 「拉拉資訊推廣工作室」(簡稱拉拉資推或資推)為一以「網路」起家的女同志團體,在網路尚未普及的年代,積極地輔導女同志上網,以及女同志網站的製作,透過推展女同志的網路利用,促使女同志訊息的交流。其中「拉拉」取自女同志戀(Lesbian)之中文譯音,成為社群內對於女同志的另一代稱。 [15] 臺灣中部的女同志團體。 [16] 2002年臺灣同志組團前往參加於雪梨舉辦的第六屆「同志世界運動會」(Gay Games)。 [17] 「臺北同玩節」為2000年起,由臺北市政府主辦、眾多同志團體協辦之「同志公民運動」(lesbian and gay civil rights movement)系列活動。 [18] 2000年第一屆臺北同玩節安排的男同志扮裝秀,於活動落幕後,引來媒體的誇大式報導,以及社群內的批評聲浪,參見《女朋友》,33: 21。 [19] 其實,參與「同志世運會」並非該屆同玩節籌備過程中的突發奇想,其中淵源可追溯至1998年,同志世運會聯盟(the Federation of Gay Games)因有感於亞洲參與隊伍鮮少,並注意到九○年代以來臺灣同志運動的發展,遂派員前來邀約,但當時沒有成行的能力,故於這次「彩虹運動會暨雷斯盃」的籌辦當中,一併提出討論、規劃。參見《2002前進雪梨世運會成果發表手冊》。 [20] 筆者將於第四章,繼續探討其中的運動(movement)意涵。 [21] 女同志團體「拉拉資推」所舉辦的定時定點球聚,也在此後陸續出現。 [22] 此時的網際網絡尚未普及,因此這個時期網際網路的號召效果,亦不如後期,後文繼續詳述。 [23] 如同前述,該團體有意接下雷斯盃的籌辦工作,在於她們發現女同志球賽是個極為草根、具有號召力的活動。 [24] 「拉拉資推」原名「拉拉資訊推廣工作室」是以網路起家,「以網路向女同志推廣資訊」是她們一直從事的工作。 [25] 原來一年一度的雷斯盃,演變為一年兩度。夏季雷斯盃延續之前的籃排項目,在臺北舉行;冬季雷斯盃則已羽桌球為主,於臺中舉辦。這與不同地區在場地取得、既有球類人口的差異性有關,臺中地區室內場地便宜,且「同心圓」當中喜打羽球的人數亦有一定數量。 [26] 本文第四章,將由社會運動的角度探討此種充權賦能(empower)的重要性。 [27] 當時許多人對於「拉拉資推」的印象,還是停留在推廣網路的角色上。 [28] 而且一般的中小學裡並沒有這樣的場地,只有在各大專院校中才能尋得,但是假日的校園運動場往往是學校球隊練習的時間。 [29] 場地的問題是壘球否能排入雷斯盃賽程的關鍵,如果該屆夏季雷斯盃(籃排)無法找到得以搭配的壘球場地,壘球的賽程往往會被犧牲。 [30] 小摩拉子壘球隊成立緣由及歷史,請參閱http://more.24cc.com/ [31] 就學歷而言,臺中T吧族群之外的其他隊伍,也有許多體院學生;就城鄉分佈而言,其他隊伍中的球員亦廣泛的來自北中南各個地區。 [32] 楚軒是團體中年齡較長的成員,與臺中T吧族群的世代較為接近。 [33] 女同志社群內慣以「歐蕾」一詞指稱年齡稍長的女同志,取自英文譯音old lesbian。 [34] 如何號召出多元的女同志族群,一向是有志於同志運動者的關切課題,筆者將於第五章,繼續深究。 |