|

陳恒(《世紀中國》(http://www.cc.org.cn/)2002年01月05日)

亞歷山大東征把希臘文化帶到了東方,開創了歷史上光芒萬丈的希臘化時代(前323-前30年),受其影響的近東各個民族都不同程度地希臘化了,出現了所謂的希臘化安那托利亞文化、希臘化敍利亞文化、希臘化埃及文化、希臘化美索不達米亞文化、希臘化伊朗文化、希臘化猶太文化、希臘化安息文化、希臘化大夏文化,等等。此外,在更遙遠的東方又有希臘化印度文化--犍陀羅文化,在更遙遠的西方也有所謂的希臘化羅馬文化--希羅文化。其中現實意義最大的莫過於希臘化猶太文化了。

生活在亞歷山大裏亞的猶太人很快就希臘化了。一個重要的表現就是該城很多猶太作家只用希臘語進行寫作,因此不管是在宗教儀式方面,還是個人閱讀方面,都必須把希伯來文《聖經》譯成希臘文,這樣猶太人才能看懂。於是出現了《聖經》的"七十子譯本"(Septuagint)。據說約在前3世紀到前2世紀期間,以色列12支派的72位學者應拖勒密王朝之請,在亞歷山大裏亞各人獨居一室,進行翻譯,最後各人譯文竟彼此一字不差,故稱"七十子譯本"。到西元一世紀已流傳至巴勒斯坦,成爲基督教最早應用的舊約《聖經》,現在仍爲希臘正教會的通行本。這是《聖經》翻譯的開始,從此開始了聖經文化向世界各地滲透的過程,各民族的傳統文化都不同程度地受其影響,漢族也莫能例外。

今日所普遍使用的中文《聖經》,是國語和合本《聖經》(簡稱"和合本")。這部爲讀者所珍愛、學者所讚賞的百萬字譯著,已有80多年的歷史,卻鮮有人知道它的來歷。不過在"和合本"之前還有其他譯本,其數目之多、年代之久,也是人們所始料不及的。

至於誰最早在什麽時間把《聖經》譯成中文,這個問題是有爭論的,直到現在仍沒有肯定的答案。今天的所見的最早的漢譯《聖經》是18世紀的,可稽考的漢譯工作卻可追溯到7世紀的唐朝。可是還有許多未經證實的、比這更早的譯本的說法。考古學家仍在研究那些傳說背後所隱藏的可能性,想必將來會有更多的新發現,會使這種可能性變爲真實性。因此,要討論漢譯《聖經》這個問題以前,不妨讓我們先看看那些傳說,然後再看歷史文獻給我們的較爲具體的提示,最後探討現存《聖經》的各種完全的與不完全的漢譯本。

傳說中的《聖經》漢譯

傳說與史實有時難以區分,但在研究歷史時,我們又不能忽略那些未經史料證實的說法。隨著歷史的發展,那些未經證實的傳說可能會變成事實。所以我們的態度應該是既不要盲目地相信它,也不要輕易地否定它。唐以前,基督教是否傳入中國,至今尚無確切的史料來說明,以下幾種說法可供參考。

多馬傳入說。最早提及基督教傳入中國的西方人士,是古羅馬的阿諾比尤斯,他於西元300年左右寫的《駁斥異教論》中說:"傳教工作可以說是遍及印度、賽裏斯(Seres,絲國)、波斯和米底斯;"巴多羅買傳入說。王治心在《中國基督教史綱》中說:一同來東方傳福音的有多馬和巴多羅買二人,多馬去了印度,而巴多羅買則來到中國;基督徒逃難說。據法國樊國梁《燕京開教略》記載:西元65年,羅馬皇帝尼祿迫害基督徒,70年耶路撒冷被毀,四散逃難的基督徒當中,有部分來到東方,僑居中國。這三種傳說都指東漢明帝永平年間的事情。這時期的基督徒多爲猶太人,福音主要靠口傳,新約《聖經》尚未誕生,舊約《聖經》被帶來中國的可能性不是不可能的。

猶太人來華僑居,已有很長的歷史,有始於周、漢、唐等不同說法。根據史料,唐朝已有相當數目的猶太人在中國居住。猶太人起初自稱"一賜樂業"("以色列"之音譯),做禮拜時戴著藍色帽子,因此也被稱爲"藍帽回回"(戴白帽的回教徒稱爲"白帽回回")。由於猶太人按傳統不食獸類腿下筋,所以又稱作"挑筋教徒"。最著名的猶太人聚居地是河南省開封,設有猶太會堂,稱西那高刻(Synagogue)。17世紀有天主教學者來開封訪問研究,證實會堂中存在一部年代達五、六百年之久的《摩西五經》。可惜19世紀中葉的戰亂使這珍貴典籍流失無存。猶太僑民是否將《摩西五經》譯成中文,這種想法已難以證實。

(1、開封猶太人讀經圖)

敍利亞傳教士傳入說。東漢時代,有敍利亞教士二人,藉學習養蠶冶絲之名,來到中國傳教;三國孫吳時傳入說。明朝洪武年間在江西得大鐵十字架,上鑄赤烏年號(238-250)。鐵十字架上書:"四海慶安瀾,鐵柱寶光留十字;萬民懷大澤,金爐香篆藹千秋。"假如鐵十字架真是基督教遺物,那麽可以想見基督教之花在西元三世紀的中國土地上就曾一度開放,聖經那時傳入中國,並非無稽之談。

傳說畢竟不是史實,不能作爲歷史研究的依據。基督教傳入中國的年代,有據可考的年代是西元635年(貞觀九年)。

可稽考的《聖經》漢譯

7世紀的唐朝,經濟繁榮,泱泱大國,氣度非凡,對域外文化相容並蓄,大有笑納百川之勢。一般認爲基督教就是這時傳入中國的。西元635年,基督教聶斯托利派傳教士阿羅本從波斯抵達西安傳教譯經,時稱景教。根據西元1625年在西安出土的"大秦景教流行中國碑"所記,其中有"真經"、"舊法"、"翻經建寺"等語,證實在唐朝時已有翻譯聖經之舉,並有一部份譯本出版與流傳,但並非全譯,譯本亦已失傳。除"景教碑"的記載外,中世紀前來東方遊歷的人士,也宣稱在中國見過基督教經典。如阿拉伯旅行家伊本·白圖泰以及新近發表的《光明之城》(可能是僞書)一書作者義大利人雅各·德安科納等都有記錄。

元朝時,天主教方濟各會派傳教士到中國傳教。孟高維諾主教於1305年從北京寄給羅馬教皇的信中說:"現在我已將全部新約和詩篇譯成中文,並請人用最優美書法抄寫完畢。"一般認爲孟高維諾曾把新約和《聖詠集》(即《詩篇》)譯成"韃靼人通用的語言,"不過也有人疑爲漢文。馬可·波羅在他的遊記《馬可·波羅遊記》中也提及在大汗宮中見過"四本福音的聖經",只是沒有說明是否用中文寫成。義大利托缽僧卡皮泥在1245年奉教皇因諾森四世之命,出使元朝,他不但看見中國有新舊約聖經,也看見教堂和敬拜的活動。

(2、孟高維諾主教)

以上是基督教在中國的早期活動,也是漢譯《聖經》有據可考的時期。可惜的是,唐、元譯本皆未流傳後世。

明以來的《聖經》漢譯

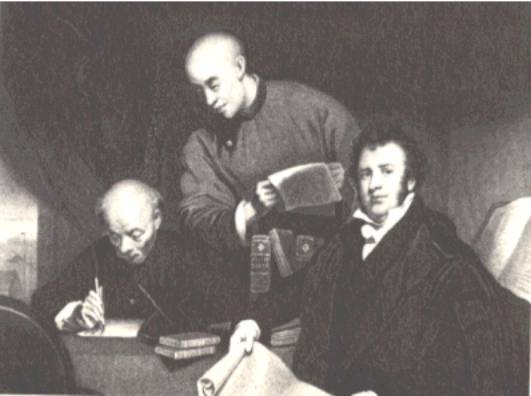

明清以降,大批傳教士來華,尤其是英、美教士十分熱心譯經工作,貢獻良多,影響頗大。在天主教發麵有利瑪竇的"祖傳天主十誡"、巴設的白話文四福音、保羅書信及希伯來書、陽瑪諾的《天主降生聖經直解》、賀清泰的《古新聖經》等。其中《巴設譯本》可能成爲後人馬士曼和馬禮遜譯經時的藍本。到18世紀末,隨著基督新教來華,聖經漢譯可謂百花齊放了。

(3、陽瑪諾翻譯的《天主降生聖經直解》)

1、馬士曼、拉沙譯本。第一本漢譯《聖經》,是根據拉丁文在印度完成的。譯者馬士曼、拉沙前後花了16年翻譯《聖經》,《新約》於1811年出版,並於1822年在印度塞蘭普爾出版《新舊遺詔全書》。然而這本《聖經》很可能沒有流傳到中國。

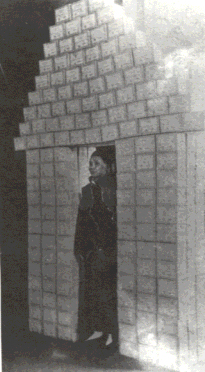

2、馬禮遜、米憐譯本。第一個在中國把《聖經》完整地譯成漢語的是馬禮遜。馬禮遜在離開英國前倫敦會給他的"指示"中稱:"我們有必要完全授權給你,可根據你的機智和判斷,在各個場合方便行事。……我們堅信你能在廣州而不致遭到反對,一直等到你能達到學會漢語的巨大目標。……你……或更有幸地能翻譯《聖經》。"

1810年和1811年,馬禮遜先後譯成了《使徒行傳》和《路加福音》;1813年將新約翻了出來,並於次年在廣州出版,一共排印了2000部,工本費共用去3818元西班牙銀幣。隨後與米憐合作翻譯舊約,於1819年完成舊約的漢譯工作,在倫敦皇家亞洲學院的資助下於1823-1824年在南洋馬六甲出版聖經全書,並印了寫闡述聖經的單張,取名爲《神天聖書》。線裝,共21卷。此次譯經工作,有中國人參與。旅居倫敦的華人楊三德(譯音)爲馬禮遜抄錄巴設譯稿,同時也指導馬氏學習中文;印書工人梁發1810年起在馬六甲英華書院與米憐共同印刷聖經。梁發後來成爲第一位華人牧師。另外廣州耶穌會士袁光明(譯音)、李十公、陳老宜等人曾從旁協助。

(4、馬禮遜的譯經活動)

3、麥都思、郭實獵譯本。本書其實是由一個四人小組合作的産物。新約稱爲《新遺詔書》,1837年出版,石印;舊約於1838-1840之間在香港出版,名爲《新舊遺詔聖書》。

新約的翻譯多由麥都思負責,其實是修訂馬禮遜、米憐的譯本。郭實獵後來又將新約譯本修改出版,名爲《救世主耶穌新遺詔書》,1840年出版。本書爲太平天國所翻印,不過甚多修改。1847年,洪秀全連續兩個星期,去新教教士羅孝全那裏聽課,而且第一次看到了《聖經》譯本,這可能是郭實的譯本。根據郭實臘的稱法,太平軍將新約和舊約稱爲"遺書",後面再加"聖書"二字。太平軍用"天國"來表示其所建立的朝代。據說,這詞來自郭實臘所譯福音書中馬太所指的天國。在太平天國的大力推廣下,《聖經》普遍流傳,地位空前高漲。據說洪秀全手下有500人從事聖經的漢譯和改編工作。外國宣教團體認爲福音遍傳中國的時機已到,立即發起捐獻運動,要爲中國印刷一百萬本新約聖經。還在上海設立了一個印刷廠,專門印刷出版聖經。大英聖書公會所捐得款項,足夠該會在華事工未來20年之經費。

(5、太平天國聖經。醒目的漢字兩邊爲飛舞的雙龍)

4、代表譯本。《南京條約》簽訂後,清廷被迫開放五口。英、美各傳教機構於1843年在香港成立一個委員會,修訂已有的中文《聖經》譯本,由各地傳教士分五組譯出新約初稿,交代表委員會審閱。這一活動對香港日後成爲中文《聖經》重要印刷基地,起著重要作用。審稿工作從1847年開始到1850年完成。但對基督教崇拜的宇宙主宰希臘文Theos一詞的譯名究應稱"上帝"或"神"發生分歧,終未能統一。英國聖經公會主張採用"上帝",美國聖經公會支援採用"神"。這個分歧至今仍然在基督教記憶體在。故1853年出版的《新約聖經》,分爲"神"及"上帝"兩種版本。

舊約部分不再由各地傳教士參與其事,而由來自廣州、廈門、上海等地的代表組成的委員會進行翻譯。由於意見分歧,委員會陷於分裂,後分成兩個團體各自工作。一個團體由麥都思、米憐、施敦力和理雅各組成,於1853年完成舊約譯稿,1854年出版。1855年又與代表委員會譯本《新約聖經》合訂在上海出版,仍稱代表委員會譯本《聖經全書》。人稱"上帝"版。該版得到王韜潤色。裨治文和克陛存因爲不贊成委員會所採用之文言文體和"上帝"譯名,兩人另行翻譯新舊約全書,相繼於1859年和1862年完成,交給上海華美聖經會1863年出版--古漢語"神"版,亦稱裨治文譯本。譯本較"上帝"版差。

以上均爲文言文譯本,當時稱"文理"譯本,或"深文理"譯本,至1877年已有11種之多。

5、和合譯本。1890年,新教傳教士在上海召開大會議決定出版一本全國通用的中文聖經,以求減少版本過多而造成的譯文混亂現象,務求做到文筆流暢而又忠於原文。次年,共成立了三個《聖經》重譯委員會,分別負責三種不同文體的版本:文理、淺文理,以及國語(或官話)。全部翻譯歷時27年,其中以"國語和合譯本"最受歡迎,成爲今日絕大多數教會採用的標準譯本。

(6、和合譯本委員會)

三個版本中,淺文理譯本是一種較爲淺顯的文言譯本,最早完成。最初試譯的是楊格非,1885年楊格非淺文理《新約》譯本在漢口出版。楊格非認爲文理《聖經》過於艱深,無法擔負普及基督教的任務,而官話譯本不免帶有濃厚的地方性色彩,因此決定採用淺顯的古漢語嘗試譯經。1889年蘇格蘭聖經公會還出版了楊格非的官話《新約》。楊格非的《舊約》(譯至《雅歌》)於1905年出版。1902年施約瑟淺文理譯本在上海出版。施若瑟爲美國聖公會傳教士,上海聖約翰大學創辦人。他曾參與北京官話《聖經》翻譯。1881年他在武漢患癱瘓癥,用雙指獨立用淺文理翻譯《聖經》。經過12年的努力,在美國聖經公會的支援下於1902年在上海出版,此版又稱"二指版",是指施約瑟在翻譯舊約官話譯本後中暑癱瘓,只能用兩隻手指工作。

文理譯本(即古漢語譯本)先後經由湛約翰、艾約瑟等人負責,費時十六年,中間曾經歷了義和團運動,直到1906年才得出版文理和合譯本新約,而文理和合譯本《聖經全書》則遲至1919年出版。

國語譯本從動工(1906)到出版(1919)仍在世上的,只有富善一人。富善在中國傳道前後60年之久,其中29年用在譯經工作上。新約重譯工作在狄考文支援下進行,於1907年出版官話和合譯本新約。該譯本譯文準確,但文字不夠流暢,此後又屢經修訂,至《聖經全書》出版時,與初版相比,改動甚多。舊約重譯工作在富善支援下進行,並議定五點譯經原則,如譯文必須切合原文,必須是通用的白話文,不使用地方方言,而又便於上口誦讀等。舊約譯成歷時13載,於1919年初與新約合訂出版官話和合譯本《新舊約全書》,有"神"和"上帝"兩種版本。該版本逐漸取代了《聖經》的其他中譯本,在漢族教徒中廣泛傳誦,也爲中國教會普遍接受。這也是外國傳教士在華集體翻譯的最後一版中文《聖經》。

(7、從事漢語聖經修訂工作的傳教士,左3爲富善)

國語譯本受到教會內外一致好評,被譽爲最佳的白話文模範作品。它不但滿足了近代中國教會的需要,更成爲白話文運動的先鋒。蕭乾"始終認爲《聖經》本身則是一部了不起的大書",並"深深景仰""耶穌這一富於革新精神的歷史人物。"朱維之在其《基督教與文學》一書的導言中說:"中國固然已有悠久的文化歷史,有特殊的、豐富的文學遺産,但那只是舊時代底貢獻,祖宗底努力。現在我們成了新世界底一環時極需新的精神,新的品格,新的作風,來作新的文學貢獻,新文學中單有異教的現實是不夠的,我們更需要基督教底精神原素。"

爲了向不講普通話的中國人傳福音,教士們將中文《聖經》再改寫成各地方言。這些方言譯本種類很多如上海、福州、寧波等方言,但每種只適用於某一省一地,並不像上述譯本那樣可以遍及全國。上述方言譯本多數採用漢字譯音,少數爲傳教士創造的羅馬字母拼音,後一方法後來成爲中文拼音的濫觴。

另外還出版過不少少數民族語言的版本。其中最早的滿文譯本於1822年出版,另有朝鮮文譯本、蒙文譯本、苗文譯本等。這裏特別值得一提的是,在《聖經》未被譯成該民族語言之前,還有不少少數民族只有語言而無文字,所以他們中有不少用《聖經》翻譯使用的注音字母爲其文字,有的甚至沿用至今。

(8、印刷好了的苗文聖經)

再看看東正教方面的譯本。滿清政府于雍正五年(1727)正式批準俄國東方教會(即希臘教會)在中國設立教會,原意爲方便俄國使節人員禮拜,東正教士正式開始向中國傳教。來自俄國的東正教士當中有不少專門從事漢學研究,著述甚多。其中有高理主教於1864年著手將新約聖經由希臘原文譯成中文,又經巴拉第主教修訂,正式成書。目前儲存的版本的1864年在北京印刷的。

上面提到的這些譯本都是外國傳教士翻譯的。其實不只是外人在翻譯《聖經》,中國基督徒自己也在動手翻譯聖經。如金陵神學院教師朱寶惠與賽兆祥於1929年合譯出版《新約全書》;王宣忱自行翻譯新約,於1933年在青島出版重譯本《新約全書》;1946年燕京大學宗教學院出版了呂振中的《新譯的新舊約全書》;陸亨理和鄭壽麟博士從希臘文和希伯來文直接翻譯新約和《詩篇》。新約定名爲《國語新舊庫譯本新約全書》,於1939年出版。新約及《詩篇》的第三版合訂試驗本,於1958年在香港出版。

除了上述各新約譯本外,還有個別書卷之翻譯,例如:譯自英文字的《現代語文聖經新約譯本》(1956年)、王福民的《雅歌》(1960,漢英對照、文言白話兼用)、劉翼淩的《約翰福音》(1964)等各具風格的新嘗試。聖經公會還用現代口語出版了《新約全書》譯本。總之,解放後的這些譯本都是在香港和臺灣出版的。

有人統計迄今爲止世界上《聖經》的各種版本有1600多種,僅在中國的發行量就已達3億餘部,而每年又在不斷增加有新的譯本。處於基督宗教核心地位的《聖經》自然成爲人們關注的焦點,人們從不同的角度進行審視、詮釋,湧現了大量成果。但與國外相比,中國的《聖經》研究似乎顯得落後、單薄,尤其是神學界和學術界隔閡很深,有種不相往來的味道,這大大制約了《聖經》的研究,使得中國難以有建立一門真正的"聖經學"。這是值得深思的。

|