女女出发,女男女抵达:

李渔《怜香伴》中女同性爱的完成

许剑桥

(发表于“第九届全国中文所研究生论文研讨会”,中坜:中央大学,2002.11.29)

[

论

文

摘

要

]

在苍白的古代中国女女情爱花名册,明末李渔戏曲《怜香伴》是较能被指认却始终被冷落的对象,本文即以歪读(queer

reading)探视此姊妹之路如何在既有的父权、异性恋家庭机制中进行突围并偷渡“成家”。首先,男女之防乃基于女性为私有财产并为确保家族纯正血统而设,女性被重重“保护”在家空间的最隐密处——闺房,在此被男性天真的以为去情欲的单性安全区,却是女女情爱后花园,让两个闺阁小姐得以会面、赋诗相伴,这是古老中国异性男女无法展衍的情感关系。而中国父系社会“交换女人”制度下,原生家庭被社会赋予完成子女婚配之责,女性丧失婚恋自主权利,《怜》剧则让两名小姐因心仪彼此而自订婚约,充分展示自主性。因为女女姻缘不服膺异性恋家庭规范,女儿们在婚礼后仍须各自回到由父亲、丈夫宰制的“家”,除非她们同在一“家”,才能确保关系永久,于是进行女女家庭计划,采和异性恋婚姻合作,组成了“女男女”之家。但这户看似平常的一夫多妻制异性恋家庭,实际暗藏女女寄生男性资源(古代女性无谋生、经济能力),让其失金╱精而逐渐阳萎成“女男女”;甚至趁男性成家后且能离家追求功名之际,架空其家庭地位,过渡成“女□女”之家。所以,在此传统、实则另类的三人家庭,在内涵上已然对传统中国“家”的定义予以“歪写”。

关键字:李渔、戏曲、怜香伴、女同志、女同性恋

女女出发,女男女抵达:

李渔《怜香伴》中女同性爱的完成

中正大学中文系硕士班 许剑桥

一、前言:女同性爱的策略歪读

我想将来总有一天

会有人记起我们……

——莎孚(Sappho)[1]

同性情爱(欲)作为“少数文本”在异性恋霸权划分乾坤阴阳两极的主流世界往往遭致淹没或成为边缘的一抹艳异,而检视目前少数几本整理中国同性情欲历史的专书[2],论者吴瑞元观察出:“受限于史料与研究文献缺乏,也许正因为‘同性恋’定义无法适用于‘女女情欲关系’,导致目前缺乏古代中国女性间的情欲历史研究……。[3]”,无论是小明雄《中国同性爱史录》[4](1984)、矛锋《同性恋文学史》[5](1996),标榜“同性爱(恋)”的大帽子下,其实均是“男同性爱(恋)”的呈现[6],女同性爱退居为同性爱的“补充”。但既然现代孽子蓝宇有古代断袖分桃的徐徐男风可以如沐;那么当今逆女鳄鱼在溯源悠悠中国文学史又有哪位(对)祖师娘娘与之花面交相映?

查阅沦为同性爱“补充包”的同女花名册,明末李渔的戏曲《怜香伴》荣登花魁[7],矛锋更指其“开女同性恋描写之风”[8]。然目前未有对此剧的单篇研究,但因《怜》剧为李渔“笠翁十种曲”之一,故其常常出现在研究者对十种曲的整体讨论时。而有提及性别、甚至是本文所欲探讨同性情爱的论述,有黄丽贞的《李渔研究》(1974):

从来戏曲写才子佳人的姻缘遇合,都是男爱女怜,笠翁《怜香伴》传奇,一反前人窠臼,以二美相怜为线索,一切刻骨相思,为求相聚的苦心绸缪,都从笺云和语花身上发生。他凭空结撰出这些一反常情的情节,除了新人耳目之外,笠翁亦寓其“不妒”的微旨[9]。

指出《怜》剧情感的新颖、不寻常,并归结寓含女子不相嫉妒的解释。另外,张晓军《李渔创作论稿》(1997)更表明:

《怜香伴》说白了也就是同性恋,题材不可谓不奇,相交的方式亦不可谓不巧[10]。

将众人皆看见,却回避、巧立各种名目解围的异质情感,直言这就是——同性恋。但也止于这样的概略说明,缺少更进一步的深究。而目前三本以李渔“十种曲”为题的学位论文[11],其中台湾师大单文惠的硕论:《〈笠翁十种曲〉研究》(1998),于《怜香伴》一节对同性恋问题有较深入的讨论。文中写道:

《怜香伴》传奇的故事,是笠翁剧作中,题材最特殊的,情节不由男女之情入手,跳脱窠臼,不局限于传统才子佳人的恋爱模式,而由两位佳人之间彼此惺惺相惜的情感入手[12]……

在笠翁作品诸多女性中,真正能相知相怜,情意真挚的唯有本剧[13]……

单氏以黑粗体字强调剧中女性间情感的特殊,并顺带提及李渔亦曾写男性相恋的作品(〈男孟母教合三迁〉、〈萃雅楼〉),却忽然话锋一转,指“《怜香伴》传奇并非一部描述同性或双性恋的故事”[14],并列出三点声明:

其一,李渔作剧所设想的对象是村夫渔妇,因此所要求的内容皆是明了易懂,不需费心思量的情节,若是崔笺云与曹语花之间有暧昧关系的存在,李渔当会明白说明,不使人费心猜疑。

其二,知音难逢,一旦遇上,当然要好好把握,而两女同嫁一夫便是古时社会两个女子最好长久相聚的办法。

其三,关于同性恋的定义,金赛(Kinsey)以为是“指一个曾和自己同样性别的伴侣有过肉体接触的人”,此外,还须考虑接触的次数及心态的成熟度,要确认一个人是真正的同性恋者,其年龄应当超过十八岁,且重复的与同性别的他人有过达到性高潮的接触。[15]

这似乎是为了替《怜香伴》洗刷同性恋污名的宣告(李渔的小说〈男孟母教合三迁〉、〈萃雅楼〉已写到同性恋,戏曲“不应该”、“不可能”会再有这样的内容;上述两篇小说承袭古来早已有的男风,还稍可接受,但女性间怎可能会有此种情形?),评论者的“美意”却暴露异性恋试图改“邪”(同)归“正”(异)、漠视同性情感交流的可能。

首先,同性情爱必得写得隐密难察吗?《怜香伴》第一出“破题”李渔便有诗开门见山:“结鸳盟的趣大娘乔装夫婿,嫁雌郎的痴小姐甘抱衾裯”(7页)[16],点出这是个闺秀遇到闺秀并结为连理的故事,文中绝大部份写两名女子如何相思、如何计划长久相聚;论者也都能“明了易懂”看出这种异于前人笔下的情感,只是明言或未明言这是否为同性恋。而第二点声明也令人疑惑:两女视彼此为知音、要长久相聚而同嫁一夫≠同性恋?!这个等式(=)所以被否决乃在于“她”们是嫁给“男”子、成就异性恋婚姻,但异性恋婚姻就可以完全切断同性情爱(欲)的交流?至于以金赛作学理依据的第三点,其判定同性恋的指标本身已受到质疑,因为若挪用来判定异性恋,就是一个人必须年龄超过十八岁,并曾与和自己不同性别的伴侣有多次重复的肉体接触,并达到性高潮者,才算是“真正的”异性恋。此定义必然不适用异性恋,当然也不适用同性恋。而根据《古今图书集成.闺媛典》收集明代列女传资料中的统计,明代女子实际成婚年龄以十七岁最多[17],也就是在女子十八岁前即自愿或被迫与男子成亲(性交),自然也不符合此标准。

事实上,单氏在《怜》剧情节、人物的分析,即透露出异性恋如何看待同性情爱的立场。她说:

本剧虽然扣人心弦,却也有少许遗憾。范介夫与曹语花之间的感情,是剧中着墨较少的部份,全剧虽围绕着要将范介夫与曹语花结成连理发展,但两人始终没有见面,直到第三十一出〈赐姻〉,两人才初次见面,但李渔对这多磨的好事并无费太多笔墨,对这两人的见面也缺乏描述,私心揣测李渔的本意,或许以为这两人的结合只是一座桥梁,只是崔笺云与曹语花永久相聚的方法,所以并未着墨太多;然愚意以为,前面花了如此大的篇幅在酝酿两人的结合,一旦目的达成,却只是蜻蜓点水轻轻带过,不免引为遗憾[18]

男主角石坚(范介夫),“虽是扮演着男主角的地位,但在前十五出戏中,有他出现的戏份仅有四出,故事的开始有他无他皆可,但故事的下半部却非他完成不可,石坚的角色,是为了成就崔笺云与曹语花而设,换言之,石坚在剧中的功能是一座桥梁,是两旦结合的媒介,透过这座桥梁崔笺云与曹语花才能永远的相聚”[19]。

可有可无的男主角、匆匆的男与女对手戏、两女嫁一夫是为了女子们长久相聚的计策——这是文本呈现的客观事实;会有“遗憾”则来自异性恋(论述者)的主观情感,因为无法看见或看不够(与女女情爱的比例相较)男和女的情投意合、两性对异性爱的坚忍卓绝,因而引为遗憾。殊不知异性恋眼中的憾恨、不圆满,却让今之同女有祖坟可拜,能在天经地义、理所当然的父权异性恋观点铭刻的墓志铭上,进行另类的“歪读”(queer

reading),从一个歪斜的角度(“╱”)入手(逆反异性恋的“直”straight:“∣”),将《怜香伴》中连续的事件串连,直视其中一直被忽略、回避的女同性爱历史,看女人与女人的相知相惜与情欲流动,如何在既有的父权、异性恋家庭机制中进行突围,并峰回路转的逾越╱愉悦(transgression╱pleasure)“成家”。

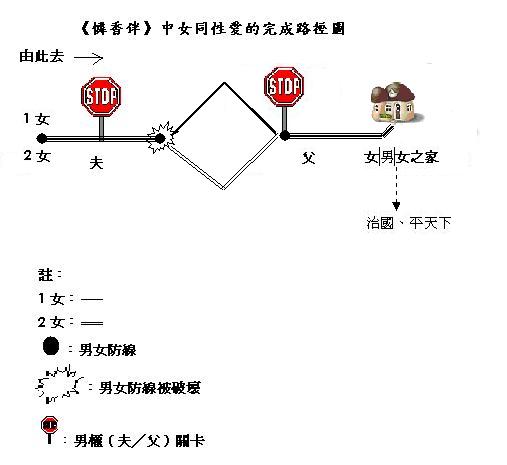

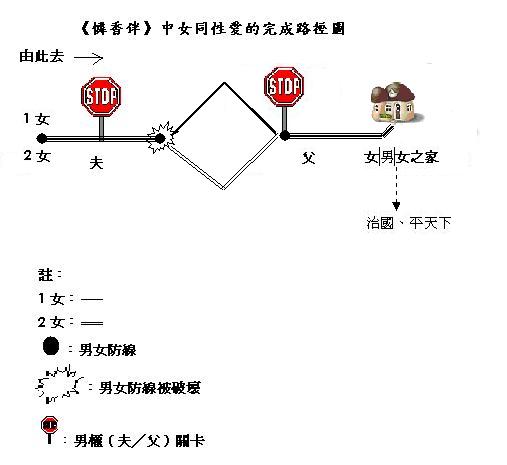

二、《怜香伴》中女同性爱的完成之路

我们必须坚持同性爱是一种过程,而不是把自我界定在某个框框。

——福柯(Foucault)[20]

原本父权异性恋逻辑所建筑的齐一、无差异的普遍真理秩序,因为歪读(“╱”)的界入,在《怜香伴》中开启出一条姊妹之路,沿途所见是一幕幕“女同志连续体”(lesbian

continuum)的欲望风景:

包含各种女人认同女人的经验范围,贯穿个别女人的生命也贯穿历史,并非仅指女人曾有或自觉地欲求和另一个女人性交的事实[21]。

她们是如何开始这趟路程?而从起始到终点又是如何在父权、异性恋关卡中穿梭并达到理想境地?以下,将导览这条《怜香伴》中女同性爱的完成之路:

1.起点:男女防线建起女儿圈

男女授受不亲是古代中国社会遵循的性别法度,《礼记.曲礼》:“男女不杂坐,不同椸、枷,不同巾、栉,不亲授”[22],将男女间设下防线,然而界线以“男”的方向可以往外无限绵延,齐家、治国、平天下;界线以“女”则困守闺阁难以跨越,凸显出此线的划分是基于父权立场,将女性视为私有财产以及维护家族的纯正血统,防堵女儿、妻子与非己之男性有接触,却也限制女性的自由。

《怜》剧开场第三出便展示一道男女防线,赴京考试的曹有容带女儿曹语花上场,原欲暂居雨花庵,因有男性(范介夫)比邻而居,深觉不妥:

既然宋玉居相近,剪刀牙齿声难隐。倘若一枝露出墙头杏,可不道惹起情氛。我儿,此间繁华,不可久停。(12页)

在父亲自以为已经迅速回避可能会有的逾越,并建构起了“去情欲”的安全地带,但其实却大开另一扇超越性别疆界的情爱大门,上演一部同性爱的好戏。

好戏开锣,第五出“神引”,曹语花和婢女留春在佛堂礼佛,忽然一声:“留春,佛堂上有人来往,快同小姐回来”(16页)这是父亲的声音,但依剧本所示,此时父亲并不在舞台,也就是他以藏身的方式发声,似乎昭告父权是无所不在的凝视。而进来的是崔笺云,一名女性,原本急急退下的语花自然可以在尼姑引荐下和“好一个俏丽人儿”(19页)的笺云认识,两女可以具体互动、对话,甚至打量对方:“你看他不假乔妆,自然妩媚,真是绝代佳人。莫说男子,我妇人家见了也动起好色的心来”(20页),这是未婚异性男女无法企及的相识、交往,只有防线内的同性别之人方可达成。两女最后还舍不得分开,合唱:

谁称可意儿,叹知稀!今朝棋手才逢对。怎能够生同地,嫁并归,吟联席。书弦缟?交相惠,将身醉杀醇醪味。(21页)

彼此视为知音,而想“生同地,嫁并归,吟联席”,并忖着该立何种名目作为下回会面的理由。而第二次相会,两人随之结拜为夫妇,并商议语花下嫁笺云之夫(范介夫),如此才是两女永久聚首之道。可以说最初的男女之防,成为这段女女相见欢的关键起点。

剧中也呈现偷渡男女大防的后果。第十五出“逢怒”,丑角周公梦欲娶语花,得知范介夫在妻子笺云鼓励下也要娶曹女,所以先在曹有容面前编派范氏以诗情挑语花。男性情挑女性(女儿)的罪名,僭越男女防线,触犯父亲大忌,遂将替范氏提亲者轰出门,并决定携女速离扬州(因为原本的安全地带似乎不安全了)。父权欲与其实是莫须有的异性恋完全斩断,却影响笺云和语花实际的女女情感,两人被迫分离。这暗喻了倘若男女防线被跨越,异性间恋情彼此交流浸染,原本单性的女儿圈就可能会被迫崩解消亡。

至第二十五出,范介夫改名石坚,和妻来到京城,曹氏父女也同在京中。笺云要石坚打探语花消息:

石坚:小生同娘子来到京中,投了寓所,访问小姐动静,闻得上未曾出嫁,事有可为。只是侯门似海,书信难通。娘子教我到他门首打听……这大门外尚且如此,那小姐的卧房,不知隔了几十重门槛,谁人敢走进去?况重重绣帷,况重重绣帷,便是那燕子能飞,不过到画堂而已。(76页)

由上述可知曹有容远离扬州后,在京城打造了更坚实严密的“安全地带”:小姐卧房离大门“隔了几十重门槛”、“重重绣帷”,甚至“便是那燕子能飞,不过到画堂而已”,女儿被严格检束在闺阁,与外面世界隔绝,确保其贞操(免于被男性夺走)的完整,因而到此已发展至第二十五出(《怜香伴》共三十六出),石坚仍未见过语花,当然谈不上之前语花和笺云一起唱和、珍惜的那种情感互动——他还只是立在大门外而已。男女大防,重新被砌起。也在这一出,曹家放出招考女门生的消息,目的是为了选才和语花结社。于是笺云顺利通过考试而登堂入室,进入“隔了几十重门槛”、“重重绣帷”,男人无法深入的所在——小姐卧房,继续未完成的情感,女儿圈又再度诞生。

男女之防表露了父权的阳具中心观:女性相对男性是去势、不具威胁(不会弄破女儿的处女膜),因为只有“插入”才算性,所以父权很难想像(似乎根本没想过)同是单性且“欠缺”的女性会怎样“搞”?于是男女大防的建置,表层阻隔阳具的入侵,把“危险”男性继续挡在大门外,将“安全”女子迎入同性深闺,确保了父权想控管女儿、妻子“贞洁”完整的自信;但,却成了女女情感交流的起点与天然屏障,让另类情感(欲)的女儿圈得以隐然落成。

2.与女偕行:女性主体性的展现

一个女人在父权结构体制下出生、成长,受到以男性为主体的意识型态所规训,相当程度扭曲与压抑为“第二性”,并在性意识(sexuality,或性取向sexual

orientation)上成为异性恋者,于情感(欲)定型于被动的位置。但《怜香伴》的笺云和语花,则违抗了父权异性恋机制对女性性意识与情感(欲)的安排,充分展现女性情感(欲)的“主体性”(subjectivity),一种肯定自我欲望(女性对女性欲望)的声音,并朝向女同性爱的情感实践。如克莉丝.维登(Chris

Weedon)对“主体性”的说明:

“主体性”乃用于指涉个人的意识及潜意识的思想和情感,她对自身的感知以及她由以了解她与世界的关系的方式。……这个本质使她成为她所是(is)的那个人[23]。

笺云和语花在姊妹之路的走秀,脱离男性视角下“欲望的客体”(object

of desire)而转为“欲望的主体”(subject

of desire),也就是有很大程度的主动性,尤其是对于情感——女女之间的情感(欲),为她们所“是”、所认同、所追求,以下即从剧中几个情节切入,看她们如何积极且主动的铺展此路:

(一)女女自订姻缘

在异性恋父权社会“交换女人”的制度下,原生家庭(及家族)被社会赋予完成子女婚配的责任[24],相对的,女性同时丧失婚恋自主的权力和自由。而《怜》剧则开演异“常”的风貌。第十出“盟谑”,笺云和语花第二次会面,两人因心仪彼此才貌而结拜:

语花:大娘,我和你偶尔班荆,遂成莫逆。奴家愿与大娘结为姊妹,不知可肯俯从?

笺云:奴家正有此意。只是我们结盟,要与寻常结盟的不同,寻常结盟只结得今生,我们要把来世都结在里面。

语花:这等,今生为异性姊妹,来世为同胞姊妹何如?

笺云:不好,难道我两个世世做女子不成?

语花:这等,今生为姊妹,来世为兄弟何如?

笺云:也不好。人家兄弟不和气的多,就是极和气的兄弟,不如不和气的夫妻亲热。我和你来生做了夫妻罢!(31—32页)

语花起初觉得“神前非戏场”(32页),不好许下婚约,但随即又深感“就是他做了男子,只要像今生这等才貌,我便做他妻子也情愿。”(32页)应允这门“婚事”,并在婢女提议下,笺云扮成男装,慎重其事的由婢女掌礼,举行一场假凤虚凰的婚礼。若以异性恋法规判决这婚礼是“假”是“虚”,然而两女骨子里却是心心相印,且看笺云:

我虽不是真男子,但这等打扮起来,又看了你这娇滴滴的脸儿,不觉轻狂起来。(33页)

再瞧语花:

你看他这等装扮起来,分明是车上的潘安,墙边的宋玉,世上那有这等标致男子?我若嫁得这样一个丈夫,就死也甘心。(33页)

此“女才女貌”的天作之合,两女均未告知原生家庭,其夫、父毫不知情,甚至笺云还是有夫之妇!彼此却直截肯定内在的情感(欲),想保有这份可贵的情谊而定下亲事,因为就算是笺云原有的已婚身分,实际也是父权“交换女人”的结果(如其夫范介夫说:“亏他表兄张仲友,与小生垂髫至契,多方作合,缔就良姻”,8页)那是欠缺女性意见而完成的婚事(虽然嫁人的是她)。而这场婚姻从开头,即起于笺云和语花双方的情投意合,也因此婚约完全由女性提出、决定、掌控,甚至婚礼的安排一切由女性(婢女)掌理,婚礼的地点也发生在尼姑庵(雨花庵)。女性的声音充分参与,而且是异于“常态”异性恋婚姻的女女联姻,更凸显女性为情欲主体的份量。

(二)女女家庭计划

海誓山盟的女女婚礼不服膺异性恋规制,婚礼后仍必须各自回到两个不同的闺阁,分别为父亲、丈夫所宰制的“家”,除非她们同在一“家”,才有可能长久相聚而不分开。语花完婚后即意识这一点:

烈女不更二夫,我今日既与你拜了堂,若后来再与别人拜堂,虽于大节无伤,形迹上却去不得了。况我们交情至此,怎生拆得开?需要生一个计策,长久相依才好。(33-34页)

至于如何跨出各自的闺阁而“成家”?笺云想到:

我如今嫁了范郎,你若肯也嫁范郎,我和你只分姊妹,不分大小,终朝唱和,半步不离,比夫妻更觉稠密。不知尊意若何?(34页)

语花的答案是:

老天!我曹语花遇了知己,此身也不敢自爱了。(34页)

语花在对笺云之夫毫不知情、甚至没见过面的状况下,应允同嫁一夫来达成彼此所追求的聚首,这对女性来说是相当有风险的,所谓“女怕嫁错郎”,提醒的无非是婚姻中男性这个“主体”往往决定另一半(女性)的幸福。而语花对她决意再嫁(名义上已嫁给笺云,所以是再嫁)的另一半、也就是笺云之夫毫不在意,暗喻了她把“同嫁一夫”当成是未来和笺云长久相依计划的途径;而笺云也在未告知丈夫的情形下决定另一名女子嫁给丈夫,其实也只是将丈夫视为计划中女女长久相爱的工具。女女不仅在女儿圈中完婚,也计划着这份情感如何置于父权体系,以达成“宵同梦,晓同妆,镜里花容并蒂芳。深闺步步相随唱,也是夫妻样”(34页)这般完整和长久的同性夫妻之道。

(三)女女坚持盟约

女同性爱的骨干覆盖上同嫁一夫的包装,确实能在异性恋机制中生存,像李渔将第十二出取名“狂喜”,范介夫在已有笺云这样才貌兼具的妻子之外又有一女要下嫁给他,无怪说:“难道我范介夫这等痴人,竟有这等痴福?”(40页),表现出一番狂喜。至于语花之父曹有容那,则因周公梦从中挑拨致使姻缘(范介夫和曹语花的姻缘、曹语花和崔笺云的姻缘)破裂,曹父拒绝范介夫的提亲,连带切断笺云和语花的关系,对此笺云有很激烈的回应:

终不然裂山盟,翻海誓;折鸳俦,分凤侣,真个开交。他父亲虽然执拗,料小姐决不背盟。只除非我和他都死了就罢;若不死,终久会做一处。(53页)

语花和笺云因此被迫各自跟随其父其夫分隔两地,但都以不同的方式表达了对当初女女盟约的坚持。在笺云方面,因曹有容离开时交代当地官员参了范介夫一个劣行,致使范介夫携妻远走嘉兴三年,改名石坚,准备东山再起。而分隔了长久时间(三年)和长远距离(语花在北京,笺云在浙江嘉兴),笺云想的是:

石郎下帷三载,目不窥园,今岁乃科举之年,改名石坚,入场去了。我想他有那样奇才,不怕不中。只是奴家与曹小姐这段姻缘,不知可能够结果?奴家思念着他,还有个会温存的石郎在面前消遣;他思念着奴家,只有个厉言厉色的严父加他的闷肠,又没个识痒识疼的慈母医他的心病。天哪,不知可能够捱得到如今也呵!(72页)

她对丈夫参加科举这等大事淡然处之,真正放在心上的却是和语花的姻缘以及语花的状况究竟如何?并为她担忧。而丈夫获知上榜时:

(生又看,惊介)怎么,那一窍不通的周公梦,他怎么也会中?这一定是弄手脚来的了。

(旦)他当初央汪教官作伐,曹公曾许他中后联姻。他既中了,毕竟要去说亲。小姐虽然不肯变节,万一曹公许了他,怎么处?(73页)

因周公梦的阴险手段致使笺云举家迁移,当丈夫发现周公梦也榜上有名而气愤不已,笺云不但没有同仇敌忾,反而首先忧虑的是曹有容可能会把语花嫁给周公梦,念着的仍是语花。于是计划随丈夫赴京参加会试时,想办法和语花互通消息。对此,笺云和丈夫表现出两种不同的态度:

(生)当初只因娘子没正经,惹出那场大祸,革去了我的衣巾。如今才挣得一件青袍上身,又不要去招灾惹祸。

(旦)当初是孩儿家见识,轻举妄动,鼓了风波。我如今老成练就,计出万全,不是从前鲁莽了。(74页)

从前丈夫听闻语花嫁予他时的狂喜,因故遭人破坏后,当有机会能扳回一城,却变得踌躇、保留;相对的,不是与她成亲的笺云,不但想出计策并胸有成竹的保证此计的周全,这样热切的表态,看似期待丈夫的再娶,暗地流动的乃是期待她自己和语花的情感可能有再次发展。

当这对夫妇抵达京师,听闻曹有容因女儿病重遂招考女门生陪伴女儿,笺云乍听称庆:“这等是天赐奇缘了”(78页),想当然她决定前去赴试,这时丈夫对于他看来是妻子要帮他夺回语花的行动,也有歧见:

(生)娘子莫欢喜,普天下的女子都去考得,只有你去不得。

(旦)我怎么去不得?

(生)你是他的仇人,他怎么肯中你。

[前腔]你缘何尚迷,你缘何尚迷,把前情忘记。有几祁奚肯把仇家举?他不中你也罢了,只怕还要株连着我………

(旦)你不要管我,我自有妙计,决不累你就是。(78页)

丈夫害怕被连累而不表赞同,笺云则严正表达:“你不要管我,我自有妙计,决不累你就是。”态度十分坚决,因为这为她和语花的情感开辟了契机。丈夫看她意志坚决,便问:“娘子去了,小生怎么寂寞得过?”(79页),笺云的回答是:

相公你须努力,莫委靡,我和你分头各自图争气。男和女,男和女,两元及第;妻和妾,妻和妾,双案齐眉!(79页)

丈夫对笺云有情感的牵挂,笺云则以鼓励的语气要丈夫等待妻和妾皆有的将来。这样的对比在下面的对话更明显:

(生)娘子你去了,几时转来?

(旦)我锦旋之日难轻拟,真待好事成方才回辔。便区区金榜上题名我也誓不归!(79页)

“真待好事成方才回辔”、“便区区金榜上题名我也誓不归”宣告了笺云是站在主动的位置,名义上是为丈夫另娶的妻妾,实则是为了她和语花的盟誓,进行勇敢的出击!

相较于笺云在维护盟约时表现出来的“T”(tomboy);语花则以“婆”(femme)形象[25],在父亲将其捆束于层层防堵的闺房内,用消耗形体、精神元气的方式,这种看似柔弱实则是对女女婚约坚持的另类展演:

语花随父亲远离扬州后的状况,从她贴身丫嬛口中即可略知:

(贴旦)病入膏盲,静养获难救;茶汤不进口,枵腹空肠,怎经得碌碌风尘驰骤!(68页)

而其父亲考完会试中了高魁,返家一看:

(外见惊介)呀,我儿,为何病得这等狼狈?可不惊杀人也。(泪介)(68页)

到底语花的形体、精神走向消瘦衰亡的原因何在?从语花和贴身丫嬛的亲昵交谈便能知晓:

(贴旦)小姐,从来害相思的也多,偏是你这一种相思害得奇特。“相思”二字,原从“风流”二字生来的,若为个男子害相思,叫做牡丹花下死,做鬼也风流,你又不曾见个男子的面。那范大娘是个女人,他有的,你也有;你没有的,他也没有。风不风,流不流,还是图他哪一件,把这条性命送了?看来都是前生的冤业。

(小旦)……呆丫头,你只晓得“相思”二字的来由,却不晓得“情欲”二字的分辨。从肝膈上起见的叫做情,从衽席上起见的叫做欲。若定为衽席私情才害相思,就害死了也只叫做个欲鬼,叫不得个情痴。从来只有杜丽娘才说得个“情”字。你不见杜家情窦,何曾见个人儿柳?我死了,范大娘知道,少不得要学柳梦梅的故事。痴丽娘未必还魂,女梦梅必来寻柩!我死,他也决不独生。我与他,原是结的来生夫妇,巴不得早些过了今生。[大胜乐]相从不久,今生良愿,来世相酬!

(贴旦)杜丽娘虽不曾见男子,还做了个风流梦。小姐,你连梦也不曾做一个,什么来由?

(小旦)你若说起梦来,我比杜丽娘还觉受用。自从别他之后,那一夜不梦见他?戴了方巾,穿了长领衣服,就像那日拜堂的光景。

[太师引]俺和他梦中游,常携手,俏儒冠何曾去头!似夫妻一般恩爱,比男儿更觉风流。丽娘好梦难得又,争似我夜夜绸缪!不要说夜间做梦,就是日里,恍恍惚惚,常见他立在我跟前。我这衣前后,神留影留,不待梦魂中,才得聚首!(69-70页)

语花极其思慕笺云而陷入一种“沉溺”(obsession)的心理状态,日里夜里“常见他立在我跟前”,他即笺云,“戴了方巾,穿了长领衣服,就像那日拜堂的光景”,在层层重围的闺阁内,只能藉由神思与笺云进行一场场“似夫妻一般恩爱,比男儿更觉风流”的女女春梦,这种无法得到实质情感(欲)宣泄的煎熬,致使其元气大伤,也描绘出语花对女女盟约坚持的表态。

3.终点:另类家庭——“女男女”组合的寄生╱颠覆

笺云果然成为曹有容的女门生,得以跨入重围进入语花闺房,再续前缘。而改名石坚的丈夫也高中会试,获曹氏赏识,把语花下嫁给他。这桩婚事底定后,笺云才出面澄清整件事的来龙去脉,最后组成了女男女的一夫多妻家庭。

走过前面一段铺展女女情感(欲)风景的路程,终点来到了这户外表传统、平常的一夫多妻制异性恋婚姻家庭门口(女人笺云、女人语花都嫁给男人石坚),打开门,屋里流动的却是异性恋(石坚和笺云、石坚对语花)、同性恋(笺云和语花)、双性恋(笺云对石坚、语花)的暗潮汹涌,而最主要的,也就是在异性恋屋宇的掩盖╱保护下,正为两个女人的颠鸾倒凤,提供了最安全最无虑的时空:女人间的同性爱不在异性恋之“外”的他处,而就在异性恋之“内”最安稳平凡的“家”。这个看似一般、实则另类的三人家庭,在内涵上已然对传统中国“家”的定义予以“歪写”(queer

writing),在此即从这个歪斜的角度检视这个家可能蕴含的新义。

(一)女女寄生异性恋家庭

美国社会学主义派女性主义者夏莉.邦曲(Charlotte Bunch)在一九七五年发表的〈非独为女同性恋而已〉(Not

for Lesbians Only)文中详述“异性恋是为男性霸权的体制与意识型态的奠基石”[26]:

基本上,异性恋将家户、家务以及家庭,尽皆巩固成是个人的同时也是经济的基本单位。隐然地,异性恋的全盘架构定义了我们的生活……(Bunch:367)

基本上,异性恋意味着男人是优先的。而这即是所有的要意所在。它预设所有的女人都应该是异性恋者;女人是应由她是某位男人的财产而定义的。她的身体、劳务成果、以及所生的孩子,都属于男人的所有物。……(Bunch:367)

藉此对照中国女性亦是如此,被视为没有主体的“他者”,像物品般被买卖、交换。所谓“在家从父、出嫁从夫、夫死从子”,完全以她身边的男性为准则,例如笺云和语花的婚姻,结婚的是她们,却无法有决定权,范介夫曾说:“亏他表兄张仲友,与小生垂髫至契,多方作合,缔就良姻”(8页),然后是只有男性在场吃喝的婚宴,笺云便算是嫁了范介夫,从属于他。而语花亦然,在曹有容决定速离扬州登船时,匆匆允诺假使周公梦登科便将女儿嫁给他,轻易的代女儿发言;而之后荣登金榜者是石坚,又改替女儿决定嫁与石坚。女性不被视为主体,完全被噤声,无法有决定自主的权力。

女性既然不是完整独立的个体,连带其“生存”就必须仰赖男人。因为在父权确保女性贞洁的思维下,女性无法像男性能够外出工作、经济独立自主。对困守闺阁的女人而言,婚姻便成为她一生最好的注脚,因为她等于是用她的身体交换能够“养活”她在脱离原生家庭之后的物质生活。如刘宁元分析中国女性的处境时提到:

父系社会中,女性脱离了社会生产劳动,丧失了对生产资料的所有权,经济上处于男子的从属地位。私有制产生的同时,一夫一妻制家庭形成,财产按父系继承,妻或女无份,女性丧失了家庭财产的所有权,只得借婚姻或血缘的关系,依附于男子,沦为家庭的奴隶[27]。

因此,女性若不满既定的婚姻,开演了私奔的剧码,但私奔爱侣中必然有一者为男性,也唯有如此才能确保脱离原生家庭后,还能获取经济来源,才有“活着”的能力,才能完成所欲追求的情感。至于“缺乏资源的女儿”[28],笺云和语花虽许下女女盟约,但回到现实,面对的是无法抗衡改变的父权异性恋机制,彼此并无经济能力,要让这份女女情感继续维持,就必须有男性(财源)的加入,加入的途径就是透过婚姻。既然笺云早已嫁给石坚,而且本来就有一夫多妻制,如此就在名正言顺之下,要语花同嫁石坚,将女女情感以寄生的方式,附着于男性(异性恋)身上,形成“女男女”的三人行家庭,由男性供养两女“成家”的需求与花费。

(二)女女颠覆异性恋家庭

虽然组成了“女男女”家庭,但对男性来说,成家只是他生命阶段之一,他仍可以走出家的框框(“”),往更宽广且长远的治国、平天下生涯继续迈进,所以范介夫和笺云成亲后,范氏仍准备科考,为了功名从扬州迁至嘉兴再到北京;曹有容同样也已成亲(妻殁),有一女,也能为鸿图大志辗转移居。至于女性因着从父夫居制,笺云和语花也各自随夫父流转大江南北,但不同的是,夫父的迁移有着“伟大的”目的,而女性不论在何地,其生活空间都局限于家庭,在重重戒严的闺阁之内。

前段提到,在此另类家庭中,两女情感藉由寄生男性来生存,由男性提供两女生存所需。两女藉由吸取寄主的资源(经济、家庭体制)来滋养壮大女女情感,遂形成男子因加倍的失金╱精,造成“女男女”的局势——女女强大、夹于其中的男子日益阳萎[29]。更由于男性生涯指涉的是朝更广远之处延展,因此也就往往必须离家,像石坚和语花成亲只给假三日,他就必须出使琉球国,而将语花留置家中。男性离家,他在家庭中的位置架空,女同性爱便能继承异性爱的权力,使得“女男女”有时候甚至可以更过渡成“女□女”,女同性爱以逆向操作的方式在异性恋家庭中颠覆完成。

三、过关:夫╱父“宽大”的放行

她们是化学元素里的惰元素与惰元素,不生变化,不发火光,不见诡异的颜色,我不晓得该如何称呼她们,她们至为甜美,如同明迷清凉阳光下的春风蝴蝶。

——朱天心,〈春风蝴蝶之事〉[30]

《怜香伴》的笺云和语花展现十足的主体性,完成了一条女同性爱之路,但过程中,不是没有接受过男性关卡的临检。上述均以同女为主体进行分析,而在此则返回路程中男权所设置的关卡,探究“男性凝视”(male

gaze)如何衡量逾越性别╱情感规范的女同性爱?是否有采取何种因应行动?以及究竟是在何种思维逻辑下让两女临检通过,安全放行?

回到第一个男权临检站,是由笺云丈夫(范介夫)所设,位置在剧中的第十四出“倩媒”。之前笺云已将结盟事告诉范,要范迎娶语花,此出即他至张仲友处央求张帮忙作媒,周公梦也碰巧在此,范就在男性友人的聚会里全盘说出女女相结盟之事,而藉此可以观察丈夫的看法:

(说明:生是范介夫,小生是张仲友,净是周公梦)

(生)……初次相见还是文质彬彬,第二次就做出许多顽皮的事来。

(净)怎么样顽皮?

(生)就要结盟。

(净)结盟是正经事。

(生)他们结盟,不像我们结盟。我们只结得今生,他们就要结来世;我们只做兄弟,他们就要做夫妻。

(净)就要做夫妻也吃得来世了。

(生)那里等得来世!把小弟书房门开了,取出衣巾,房下做了新郎,小姐做了新人。又有个助顽皮的小婢,替他喝班赞礼,两个竟拜起堂来!

(小生、净大笑介):这就真正顽皮了。

……

(生)他们起初还是弄假,后来竟要成真。小姐对房下道,烈女不嫁二夫,我今日既与你拜了堂,后来怎好再与别人合卺?房下对他取笑道,你不如也嫁了我的丈夫,我和你名为大小,实为姊妹;名为姊妹,实为夫妻,何如?不想他竟当做真话,欣然许了。

……

(小生)这是女儿家取笑的话。家姊丈原说作戏,我和你只当看戏,怎么就认起真来?(45-46页)

两女在神前许诺的盟约,以及慎重其事的婚礼,在男性看来是件“顽皮的事”,笺云的丈夫认为如此,张、周二人听到婚礼时更是“大笑”。而两女商议许久的同嫁一夫之计,也被视为是“女儿家取笑的话”。男人们的谈笑彰显了女性是“客体”的身分,她们面对和己身息息相关的婚姻是没有发言权的,因此她们的发言、决定、海誓山盟,完全不被男权异性恋社会承认。尽管这女女约定蕴藏了多少情投意合、并已在佛前互定终生,这样的慎重仍有轻于男性匆匆的应允,如曹有容离开扬州上船之际,有人帮周公梦向语花提亲,曹氏在尚未了解周的情况下即说:“待他登科后赐教何如?”(55页)没有考虑女儿真实的情感归向。

至于当事者——笺云的丈夫,面对妻子的另类外遇,自始至终对妻子感情的出轨,没有任何苛责,反而当成笑话一件在男性友人间传讲。除了不认可女性在婚约决定上的主体性,更关键的因素是:父权把女人视为(规训成为)“无欲”,不是性主体。这种思维在语花的父亲(曹有容)站岗的临检站,即第二十四出“拷婢”有更明显的表呈:

曹有容:前日太医院来诊脉,说他是七情所感。我想他这病根,毕竟是从雨花庵来的。……他这病根从何处来的?

……

留春:[南吕过曲.琐窗寒]雨花庵踪迹无他,不过琴逢女伯牙。小姐在庵里的时节,有个范大娘来进香,他在佛堂上吟诗一首,小姐听见技痒起来,和他一首。把诗篇唱和,彼此交夸。他俩个志同道合,就在佛前结为姊妹。盟坚金石,难休难罢。不想老爷将小姐带来,莫说不能够面别,就是那书也不曾寄得一封。硬分开双龙一匣,这便是病芽。形骸土木枉咨嗟,真魂却在天涯。

曹有容:………做诗是真,他与范秀才唱和,你怎么说到女人身上去?

留春:屈天屈地,何曾见个男子的面?莫说小姐不曾见范秀才,就是留春也不知面长面短。

曹有容:岂有此理。难道为个女人,就想成这等大病,他爱范家女子哪一件?

留春:爱他的诗才。

曹有容:再呢?

留春:再没有什么。

曹有容:世上有这等呆妮子![前腔]笑从前针砭空加,奇癖原来为嗜痂。我只说他想着什么,若要做诗的女伴,这京师不要说一个,一百个也有。……叫院子,到外面传谕,说老爷要收几个女门生和小姐结社……。(75页)

这里带出了男女之防的吊诡。首先,曹有容必然会把语花送入异性恋婚姻,然而在误以为语花和范介夫有暧昧情事的异性交流情况下,曹氏的反应颇大,震怒且迅速远离扬州。然而当他得知语花的病情是被七情所惑,又了解她情感所惑的是一名女子,除了一句“岂有此理”的情绪话,便问道“他爱范家女子哪一件?”甚至还决定收女门生和语花结社,想藉由女性情谊来医好语花的病。

男女防线之内的同性区被视为安全地带,更何况在父权逻辑中,女性并非性主体,她们的身体在父权体制中被严格管束,除了肌肤之亲的防制,更锁在重围的闺房内。而且男权的阳具中心观:性等于插入,不插入就不构成性关系。因此,在同性安全地带且欠缺阳具的女女们,其性欲必然是阉割的,因此连带否定女女关系可能有的深度与强度[31]。像曹有容震怒于传言中语花和范介夫的纸上谈情,却没料到两个女人间也有暧昧的可能,甚至这还是他促成的。在笺云成为曹有容的女门生,入了语花香闺,两女久别重逢、欢喜叙旧后,笺云说:“我和你共枕同衾此夜初”(86-87页),留下令人遐想的结尾。而语花得知自己真的要嫁给石坚时,表现出闷坐不理、做愁眉怨态,还对笺云呕气:

我当初原说嫁你,不曾说嫁他;就是嫁他,也是为你。(96页)

笺云则对语花进行一番“安抚”:

留春,取妆匣过来,待我替他梳洗。(理发介)

[第三换头]光溜,全不俟膏沐为容,这色泽自如油。你这眉色儿浓淡得宜,不消画得,只替你掠一掠罢了。(掠介)纵有笔底远山,画里修蛾,难上你的眉头!(贴旦下,持衣上)这是新做的吉服。(旦看介)这衣身太做宽了,你那窄窄腰肢,穿来怕不相称。待我略收几针。(缝介)把裙收,记取今日腰肢,好验他年肥瘦!(妆完,看介)细看你这温柔!原合与那人消受!(96-97页)

两女展现相当亲密的举止:笺云替语花梳妆,也清楚了解语花的身体、她的腰枝有多宽。这是父权难以想像的,因为没有阳具,所以没有性关系,所以不会构成威胁——不是性主体的女性是无法撼动父权所定义的。既然男性那么缺乏想像力,且女女关系不违规(性关系),因此放行了笺云和语花,让女女连闯夫关父关,朝女同性爱的理想扬长而去。

四、

结语:无止尽的路程

到达生命的这个阶段,我感觉到女人是无与伦比的喜悦。

——Louise

Bernikow[32]

出生、成长于异性恋体制的女儿(female),被父权订定的“普遍性原则”训养为社会性别(gender)的女人(woman)。父亲将其“保护”在层层戒严的闺阁,以确保女儿的贞操能交换到让她未来能藉此“存活”的婚姻;丈夫亦如法炮制,用以确认子嗣拥有纯正血统。此种视女性为“他者”,必然是异性恋思维“隐藏的最重要事实,就是女性缺乏(真正的)选择,因而缺乏集体(社会)权力来决定性意识在她们生命里的意义和位置,她们只能凭藉幸运和机缘来突破自身的角色”。[33]

而《怜香伴》中的笺云和语花,则违逆正统规范,以自己为主体,踏上女同性爱之路。首先,原本带有父权观点而贴着“男人禁止进入”的闺房,却是浑然天成的女欢女爱后花园,得以赏心乐事、赋诗相伴、甚至许诺海誓山盟,这都在男人的“无知”中被默许。而为了保有关系的永久性,其办法,就是和原本要与之抵抗的父权异性恋改以连结合作方式,让女女间插入男性,组成一夫多妻的“女男女”家庭,但其实内藏了一种寄生式的权力,女同性爱依附在阳物异性恋下,以不惊扰寄主、甚至是让其愉悦(能多得一位美娇娘)的方式,吸取寄主的资源,甚至架空他在家庭的权力,完成女女情爱的实践。

笺云和语花的姊妹之路,铺设于层层遮掩的闺房;而有更多的女女路径,埋没于荒烟蔓草;或者铺路到一半即被拦腰阻断;或者仍在施工中。今之春风蝴蝶女子,已然拆解诸多男女防线,也已无须“寄生”而拥有经济能力,是否开出更多条的康庄大道?在异性恋仍控管绝大部份的性别土地,笺云和语花只是地图上稀有旁门左道,因而女同性爱仍是无止尽须进行的路程,如此,才能编织出四处莺莺燕燕、满眼姹紫嫣红的姊妹网络。

参考资料

(一)专书

孙希旦:《礼记集解》(上),台北:文史哲,1990.8。

李

渔:《李渔全集》第四卷,浙江:浙江古籍出版社,1992.10。

朱天心:《想我眷村的兄弟们》,台北:麦田,1992.5。

黄丽贞:《李渔研究》,台北:国家,1995.12。

张小红:《欲望新地图》,台北:联合文学,1996.10。

周华山:《同志论》,香港:香港同志研究社,1997.1。

郑美里:《女儿圈》,台北:女书,1997.3。

张晓军:《李渔创作论稿》,北京:文化艺术出版社,1997.5。

小明雄:《中国同性爱史录》,香港:粉红三角,1997.6。

张娟芬:《姊妹“戏”墙》,台北:联合文学,1998.11。

矛

锋:《人类情感的一面镜子:同性恋文学》,台北:笙易,2000.4。

克莉丝.维登(Chris

Weedon)着,白晓红译:《女性主义实践与后结构主义理论》,台北:桂冠,1994.8。

(二)论文

1.期刊文献

徐

泓:〈明代的婚姻制度(下)〉,《大陆杂志》第78卷第2期,72-74页。

2.论文集论文

丁乃非:〈秋千.脚带.红睡鞋〉,载于张小红编,《性╱别研究读本》,台北:麦田,1998.8,23-60页。

吴瑞元:〈古代中国同性情欲历史的研究回顾与几个观点的批评〉,载于何春蕤编,《从酷儿空间到教育空间》,台北:麦田,2000.4,162-163页。

3.学位论文

平松圭子:《李笠翁十种曲研究》,台湾大学中文所硕士论文,1973。

吴淑慧:《李渔及其十种曲研究》,淡江大学中文所硕士论文,1997。

单文惠:《〈笠翁十种曲〉研究》,台湾师大国文所硕士论文,1998。

李金梅:《从〈双镯〉的“姐妹夫妇”论有关女同性恋作品的阅读与书写》,台湾大学社会所硕士论文,1992。

[1]

莎孚是西元前七世纪的希腊女诗人,古希腊人称她为“第十位文艺女神”,她擅写情诗又迷恋少女,所以女同性恋认同的人就把她当成开山祖师娘,而她曾居住在Lesbos岛上,因此Lesbian随之被解为“女同性恋”。

[2]

关于古代中国同性情欲历史的研究著作,可参考吴瑞元的列举与分析,〈古代中国同性情欲历史的研究回顾与几个观点的批评〉,载于何春蕤主编,《从酷儿空间到教育空间》,台北:麦田,2000.4,159-197页。

[3]

同注2,162-163页。

[4]

小明雄,《中国同性爱史录》,最早在1984年香港粉红三角出版社出版,后来1997年6月出版增订本,亦由原出版社出版。

[5]

矛锋,《同性恋文学文学史》,台北:汉忠,1996。后易名为《人类情感的一面镜子:同性恋文学》,改在台北:笙易出版,2000.4。

[6]

小明雄《中国同性爱史录》依断代分章罗列自周朝到民国,各代历史、文学作品中的“同性爱”相关人物,但实际均是中国“男同性爱”史录。仅独立开辟出小小一节集中讨论所有中国的女同性爱,两者比率悬殊。矛锋《同性恋文学史》,同样按朝代列举中国同性爱史料,并加入西方的部份。中国部份几乎为男同性爱天下,只简单介绍几个女同性爱例子。

[7]

如小明雄的《中国同性爱史录》,307-309页(同注4)。矛锋的《人类情感的一面镜子:同性恋文学》,85页(同注5)。

[8]

同注5,85页。

[9]

黄丽贞,《李渔研究》,最早于1974年1月在台北:纯文学出版社出版;之后1995年12月在台北:国家出版社重刊。此段黄丽贞的论述,见于国家版265页。

[10]

张晓军,《李渔创作论稿》,北京:文化艺术出版社,1997.5,110页。

[11]

以李渔“十种曲”为主题的学位论文,计有平松圭子的《李笠翁十种曲研究》,台湾大学中文所硕士论文,1973,论文的重点在“十种曲”的用韵排场上,缺乏内容分析。吴淑慧的《李渔及其十种曲研究》,淡江大学中文所硕士论文,1997,采大范围俯瞰的视角,较无细致的归纳分析,例如关于“主情”思想的展现,将《怜香伴》归为“因人困思”一类,随后简介曹语花与崔笺云事情的大致经过,没有进一步的分析。另外还有单文惠的《〈笠翁十种曲〉研究》,台湾师大国文所硕士论文,1998。

[12]

单文惠的《〈笠翁十种曲〉研究》,台湾师大国文所硕士论文,1998,28页。

[13]

同注12,29页。

[14]

同注12,29页。

[15]

同注12,29页。

[16]

本文援引《怜香伴》中的例证,参考的版本为浙江古籍出版社出版的《李渔全集》(修订本.全二十卷)的第四卷,并直接标出页码,之后不再赘述。《李渔全集》第四卷,浙江:浙江古籍出版社,1992.10。

[17]

徐泓,〈明代的婚姻制度(下)〉,《大陆杂志》第78卷第2期,72-74页。

[18]

单文惠的《〈笠翁十种曲〉研究》,台湾师大国文所硕士论文,1998。31页

[19]

单文惠的《〈笠翁十种曲〉研究》,台湾师大国文所硕士论文,1998。33页

[20]

参考周华山对福柯论述的援引,周华山,《同志论》,香港:香港同志研究社,1997.1,188页。

[21]

美国犹太裔女同志诗人安竺.瑞琪(Adrienne

Rich)的“女同志连续体”(lesbian

continuum)理论,参见张小虹的翻译,〈女同志理论〉,《欲望新地图》,台北:联合文学,1996.10,142页。

[22]

孙希旦撰,《礼记集解》(上),台北:文史哲,1990.8,43页。

[23]

克莉丝.维登(Chris

Weedon)着,白晓红译,《女性主义实践与后结构主义理论》,台北:桂冠,1994.8,33页。

[24]

参考郑美里,《女儿圈》,台北:女书,1997.3,49页。

[25]

“T╱婆”是指女同志伴侣(couple)一阳刚一阴柔的配对模式。通常“T”(tomboy)类比于男人的主动,“婆”(femme)则类比于女人的被动,目前又有“T╱婆”之外的“不分”的说法。

[26]

李金梅援引夏莉.邦曲的论述,见李金梅,《从〈双镯〉的“姐妹夫妇”论有关女同性恋作品的阅读与书写》,台北:台湾大学社会学研究所硕士论文,1992.6,121页。

[27]

刘宁元主编,《中国女性史类编》,北京:北京师范大学,2000.1,187页。

[28]

张娟芬形容女同志处境的用语,见张娟芬着,《姊妹“戏”墙》,台北:联合文学,1998.11,85页。

[29]

这里有参考丁乃非对潘金莲的分析,丁乃非,〈秋千.脚带.红睡鞋〉,刊于张小红编《性╱别研究读本》,台北:麦田,1998.8,23-60页。

[30]

朱天心,〈春风蝴蝶之事〉,《想我眷村的兄弟们》,台北:麦田,1992.5,199-221页。

[31]

关于女性被视为不是性主体的论述,参考张娟芬,《姊妹“戏”墙》,台北:联合文学,1998.11,92-105页。

[32]

见Among

Women一书。

[33]

周华山援引Humm

Maggie的论述,周华山,《同志论》,香港:香港同志研究社,1997.1,114页。