|

第一章、绪论 1.1研究缘起

1.2.2 以球聚为名的女同志“运动” 1.3.1 休闲是充满权力斗争之政治场域

1.3.2

休闲是同志抵御异性恋霸权的政治行动 1.4

研究方法

1.4.1

资料搜集

1.4.2

访谈

1.4.3 田野笔记 1.5 写作策略 第一章、绪论 无论风雨、社会压力、以及任何险阻,都不能阻挡我们同志的活力。多年来我们一路走下来,愈来愈多的同志朋友认同自己的身分,也集结了愈来愈庞大的力量。同志社群最可贵的就是内部散发出来的活力。从第一届雷斯杯就是如此,我们DIY的精神延续至今…因为我们同志自己永不枯竭的活力,社会再也不能忽视我们。 ─2001 台北同玩节彩虹宣言 1.1研究缘起 2001年8月25日上午,艳阳高照的晴空下,一对对、一群群同志出现在台大旧体育馆前,男女同志高举着一面飘扬的彩虹旗进场,并宣读“彩虹宣言”为“彩虹运动会暨雷斯杯”揭开序幕。除了穿梭如织的同志身影,台北市长、台北市民政局长、立委、台北市议员亦到场公开支持。这些画面相信是参与其中的同志们不会忘记的。 “彩虹运动会暨雷斯杯”,是2001年同志公民运动

—

台北同玩节系列活动之一,也是台湾第一个以同志为主体所举办的“公开”运动会。同玩节采用运动会的方式,并以“阳光.活力.同性恋”为宣传主轴,目的是想让更多同志享有在阳光下自由伸展的权利,呼吸自在的空气,并转化主流社会对于同性恋都只在夜间“出没”的单一偏颇印象。换言之,同志主动向社群外的主流社会,呈现出同志真实生活中的多元面貌,企图将藏身于黑夜与暗柜污名的同性恋,转化为在阳光下展现同性恋骄傲。 单纯的体育活动如何跟同运扯上关系,而有了彩虹运动会暨雷斯杯的活动构想?这其实并非突如其来的事情,此项活动结合了女同志社群内累积已久的球聚文化、运动人口和连续多年举办“雷斯杯”活动的经验,才得以顺利举行。 2001年的夏天,我修习研究所定点实习课程,在实习地点“同志谘询热线协会”的实习过程中,有机会协助办理2001年同玩节的相关事宜,才开始接触有关雷斯杯的讯息。记得第一次参加的彩虹运动会筹备会议中,出席的有许多同运前辈以及各大学同志社团的负责人。有一些女同志在会议中,让我印象十分深刻,她们的言谈中没有出现同志运动的大道理,也不会操着学院菁英同志向来习以为常的论述字眼,更不熟悉公开发言和媒体打交道的那一套。我可以清楚的感受到,她们与其他在座与会的同志朋友,明显属于不同族群。进一步的打听才发现,她们之中有许多人,除了去过女同志的球聚和雷斯杯外,不曾参与过任何同志活动,与其他同志朋友坐下来碰面、开会,也是头一遭。 然而,彩虹运动会的流程安排、活动设计、义工招募、媒体公关、场地布置、搬运工作、女工大队、总务经费、人员报名等大小工作,几乎都由这些办过女同志球聚的人包办。换言之,没有她们,此次以“彩虹运动会”为主轴的同玩节根本不可能举办。她们展现出来的紧密同志网络和快速的动员集结,连许多从事同运多年的朋友都为之惊叹! 正是如此快速集结的动员力量,引起了我的好奇,尤其如“彩虹宣言”所言[1],这不只是一个单纯休闲健身的运动聚会,还关系着女同志身分认同和社群内部力量的凝聚。这般的惊艳心情,催促着我继续探索女同志球聚与球赛的文化内涵与历史起点。 当我试图从同志相关文献中寻找女同志球聚、球赛的踪影,却令人遗憾地落空了。目前台湾同志运动论述,几乎皆由第一份女同志刊物《女朋友》发行、第一个女同志团体(我们之间)成立,以及第一届“GLAD”(Gay

& Lesbian Awakeness Day--校园同性恋日)开始写起。的确,这些事件记载着女同志如何在异性恋社会重重压制下披荆崭棘的蹒跚步履。回顾台湾自九○年代初开展的同志运动,发展至九○年代中叶,才在1995年时出现第一届“GLAD”,此项活动为台湾以“同志为主体”的大型活动聚会开下了先例,之后固定每年都在校园中举办大型的同志聚会,更奠定了“同志”与“大学校园”之间深厚而紧密的关连,自证其为台湾同志历史上的重要大事。 但脱开校园来看,其实女同志自发性举办以自身为主体的运动会,就在同年(1995)悄悄展开,而后一直陆续举办(参见附录三)。然而,“雷斯杯”却从未受到同志研究的重视,甚至遍寻大部分台湾同志研究书籍和台湾同志历史纪事,更是从未看到“雷斯杯”的踪迹。不同于欧美国家的同运源自中下阶级的抗争,台湾的同运源自学院的菁英份子,所以关于学院中的同志言论与观点较容易保存、流传、散播。非关主流学院的同运历史与观点的记录,相形之下便少了许多。 “雷斯杯”代表着女同志独立于学院之外发展出来的生存策略[2],相当宝贵,绝不能在台湾同志研究与历史中缺席。选择这个主题,除了记录并保存珍贵经验,也希望以这些历史经验为基础,对现今台湾同志运动的方向和策略有所反省和启发,这正是我从事这项研究的初衷。 1.2

研究定位:集结与运动 尽管明晃晃打着“女同志”大旗作为活动号召的主体,雷斯杯在台湾同志研究中依然名不见经传-“全然”缺席。但雷斯杯是女同志集结的重要管道,也深蕴对抗异性恋社会的运动(movement)意味,因此,我们可以把雷斯杯放在女同志集结与同志运动这两个面向的本土研究脉络之中。 1.2.1

女同志集结─雷斯杯是有别于菁英模式的女同志连结 目前本土经验研究在“女同志社群集结”主题上的着墨,包括“刊物式联结”、“校园社团”、“网路”与“T吧”。以下分别概述之。 就“刊物”的部份,简家欣(1997)指出台湾社会原为遍寻不着女同志议题的荒漠,直至《爱报》等女同志刊物出现,才逐渐开启了女同志的能见度。除了对外发声,此类刊物亦形成女同志相认、互动的环境。 刊物的出版一方面建立出一个阅读网络,培养稳定长期的人际关系;另一方面也提供编务工作的实践位置来发掘、容纳潜在的社群成员。而这些刊物同时也是用以延伸同志人际互助、互动关系,使得过去在异性恋社会中个别处于隐匿状态的女同志们得以“相认”的重要信物(简家欣,1997: 45)。 换言之,此类刊物的发行不仅向异性恋社会争取诠释权,由自身的声音来述说和呈显女同志的经验与面貌,亦利用阅读、编写的机制集结与动员女同志社群。 在女同志刊物之外,“校园社团”亦是重要的担纲角色[3]。如张乔婷所言,自九零年代开始社会风气逐渐走向开放、开明,各式“性”议题逐渐在校园中发酵,其中也包括了女男同志的言论,“一时之间,大专校园似乎是给了同志极大的保护,对于同志论述以及身分认同给予一个合理存在的空间”(2000:

294)。在论述积累与蓬勃的社团活动中,女同志才渐渐看到彼此,并找到述说自我过往历史的方式。

的确,透过刊物与校园社团的努力耕耘,女同志主体才得以在异性恋社会重重包围下拨云见日,找到彼此。但不可忽略的,这些刊物与校园社团因带有菁英特质,使得它们的集结与动员局限在特定的女同志族群。 此种菁英特质实非偶然,而是受当时历史条件影响、形塑的结果。如简文指出此种女同志刊物及社团与女性主义运动不可分割的渊源。在八○年代末到九○年代初,女性主义组织穿透校园内外,鼓励女性经验分享、强调独立自主与反叛精神、强调揭露自我的成长团体的女性主义组织经营,提供抵抗同性恋污名、拓展性欲认同之空间,使女同志主体得以更为直接地浮现。两者发展历程之交错、并生痕迹亦清晰可见。透过许多私人关系,女同志把更多同志朋友带进组织,使得九○年代初期进入女性主义组织及社团的新生代女性(主义)主体,往往是从女女恋情中启蒙建立。此外,台湾第一个女同志团体“我们之间”初期的核心成员,也都受过女性主义洗礼,之后所发行的《爱报》以及后来的《妖言》、《岛屿边缘》,亦借力于学院内女性主义课堂和社团组织传播,经由此番洗礼和蓄势待发的过程,终于在1994年的台大校园内出现了台湾第一个女同志学生社团“λ”。 由这样的发展背景看来,刊物或校园社团式的女同志连结难免带着菁英特质,亦容易造成某种区隔,如简文谈到:“这种区隔或许可以说正是一种文化资本的区隔,会选择进入这个刊物网络的,通常是具有一定书写与阅读能量的女同志,而其中最普遍的就是女学生,特别是大学女生”(1997:

38)。这样的区隔正暗示了,当研究者一直将视线停驻在刊物或社团式的同志连结,将无法呈显其他女同志的集结经验,因为有更广大的同志并不列属在菁英的大学中,他们没有校园社团这样的环境,来滋养壮大自我的身分认同和提供寻找同伴的管道。

针对这一点,郑敏慧(1999)指出这些菁英意味十足的女同志论述生产,忽略女同志内部阶级位置、知识背景与城乡差距等差异,故将研究视线转移到女同志的“网路”世界,她认为在网路中“一个女同志的公共领域俨然成形…兼顾女同志们社会、发展情欲、友谊的需求,同时打破原有女同志运动、论述生产的菁英化倾向,让更多不同文化、位置的女同志观点均能加入论述生产的过程中”(1999:

139)。

在观看文章、交谈的过程中,女同志更加确立对自我的认同,并分享彼此生活、感情经验,建立起一个互信互助、互相支持、分享并跨地连结的女同志社群。但作者也意识到此种活动空间因其虚拟性质,具有某些危机与局限,如她提醒我们的一般,网路与现实世界毕竟有所不同,网路中的欢愉可能抵消同志在现实世界中所感受到的压迫。 在网路中尽情解放后,回到现实世界又得装作一副异性恋的样子来面对周遭的人们…网路的公共讨论对女同志的意义不容抹灭,但现实生活也是必须面对的,即使充满歧视与压迫;在这个前提下,只有取得网路与现实世界的平衡才有能力与机会改变现实世界(郑敏慧,1997:269-70)。 当然,网路与现实世界并非全然区隔,它们彼此交叠、相辅相成的现象时而可见[4]。然而,如何将此种互信互助的女同志网络,拓展、落实到现实生活当中,仍为思考同志议题时的重要课题。 除了“刊物”、“校园社团”与“网路”,“T吧”亦是关系着女同志认同的重要场所,中外皆然。赵彦宁(2001:

63-68)针对台湾T吧进行长年田野工作,探究其中女同志社交形态与认同内涵,并追溯台湾T吧的历史起源。简家欣(1997)论文亦指出“T吧”提供空间让女同志舒展平日苦受异性恋社会箝制的身体展演,成为提供女同志社交空间、社群形成的所在[5]。然而,T吧空间的低普及性、隐密不公开等特性,让资讯取得不易,又无熟人引介的女同志,常不得其门而入(郑美里,1997;简家欣,1997),加上T吧中严格区分T婆的文化未必得到女同志一致认同,使得许多女同志无法藉由T吧看见彼此,顺利进入女同志社群(郑敏慧,1999)。 “女同志”是一种身分认同,现实生活中女同志因为年龄、阶级等社会背景差异面临着不同压迫形式,因而与异性恋社会周旋、发展自身社群网络的策略亦是大相迳庭。本文要呈现另一种全然不同的女同志社群集结方式:雷斯杯。“雷斯杯”不同于其他的同志活动,藉由轻松活泼的运动(sport)形式,不但免除了许多人担心是否要了解和阅读艰深的同志论述才能参加的恐惧,也使大学校园以外的非菁英同志得以参与,换言之,相较于刊物、网路或是校园社团,雷斯杯没有因文化资本区隔构筑起的隐形门槛;另一方面,雷斯杯亦跨越网路世界虚拟性质的限制,营造出女同志日常生活中面对面互动、接触的模式。

1.2.2

以球聚为名的女同志“运动”

[6] 若是对现今台湾同志运动论述做个整理,会发现这些论述多半围绕着同运路线的“主体发声”、“后殖民思考”、“政治/文化双元路线”等议题。这些同运议题看似探讨同志运动的不同切入面向,但若进一步检视这些论述逻辑,会发现它们对同志运动其实有极为相似的“想像”。 首先,简家欣(1997)的硕士论文‘唤出女同志:九○年代台湾女同志的论述形构与运动集结’,记录九○年代女同志如何以刊物向台湾社会发声的历史,她指出在台湾同志议题发展过程中,男同志在台湾社会出现有一些清楚的轨迹,像是新公园、三温暖等等,相对的,女同志的议题一直未被看见,这样的情形在九○年代才渐渐改观,当女同志采取成立团体、形成组织与发行刊物等“集体现身”的方式,女同志的主体才慢慢浮出地表。 11993年底大学校园里的女同志学生首度集结打造出狂眼冷想的地下刊物《爱报》,爱报的出刊及其登陆《岛屿边缘》期刊,将同志文化的秀异观点更进一步带入学术圈;往后女同志团体“我们之间”《女朋友》双月刊的发行,以及台大男女同志社团主编的《同性恋邦联》与《我们是女同性恋》的陆续出书,又开拓了更具田野性的同志论述空间(简家欣 1997:3)。 简文探究九○年代女同志刊物如何“形成一个承载论述与运动的网络,并且也在此之上具体构连出一个主动向社会发声的女同志社群”(简家欣,1997:

45),彰显出此种刊物发声行动在女同议题看不见、嗅不着的闭柜状态中,开疆辟土的历史意义。 谢佩娟(1998)关注1996年初台北新公园面临变动如何引发台湾同志运动的情欲主体正名运动。新公园原为(男)同志结识友伴与情欲活动的重要地域,具有相当的象征意义。但1996年初陈水扁市政府欲以新都市美学蓝图重新打造台北市,新公园这个属于(男)同志的重要基地即将面临变动,遂引发同志团体的关注。谢文整理且分析了这次同志运动,显示同志团体试图援用各种行动策略,重新诠释性身分认同(sexual

identity)与公共性的关联。 1996年的新公园同志运动意旨,女同志这个有着女性主义理论中情欲自主论述滋养的“性中阶层”,藉着搭接女同志及内化并再生产“性阶级体制”男同性恋性底层,透过情欲主体浮现及集体现身,松动了单一异性恋体制思惟(谢佩娟,1998:234。底线为笔者所加)。 谢文所谓“情欲主体浮现及集体现身”,即利用“同志票选十大梦中情人”[7]、“彩虹情人周”[8]等集体现身形式,巧妙地避开个别同志直接现身带来的危险,并凸显同志主体的确实存在。 在以上两篇论文中,不论是关注女同志主体如何透过刊物生产论述,向无视于女同志存在的异性恋社会集体发声,或是透过园游会、票选活动打破异性恋理所当然的“男/女”配对单一逻辑,向异性恋凸显同志的情欲主体。她们所谓的同志运动,都是以“同志主体对外(异性恋社会)发声”为目标的行动。 倪家珍(1997)整理九○年代由同性恋团体所主导的社会运动,以及引发反挫的社会与校园事件,并分析反挫事件的特殊社会因素。她所列举引起反挫事件,包括“涉及权力结构改变、资源重分配”的“同志新公园运动”的相关争议,以及“台大学生代表候选人被迫曝光事件”[9]。倪认为这些事件之所以引起反挫,乃因其中的具体诉求挑战了异性恋社会的资源分配。反之,台大同性恋社团于1995年举办以义卖活动、剧场表演为主轴的“校园同性恋日”,并未受到反挫,更引起媒体大肆报导、频频示好。倪分析其中原因为“不涉及权力的争夺时,社会对同性恋活动的诠释就只停留在多元社会现象之一,把它看成一种文化表演”(倪家珍,1997:

144)。 倪文尽管肯定后者呈现的欢乐气氛,有其孕育正面运动主体、凝聚认同的必要,但却担忧这类活动其实只是异性恋社会让出些许文化空间,让同性恋局限在特定空间、时段中挥洒,在某种层次上,其实是对于同性恋的另一种视而不见(倪家珍,1997:145)。确实,她的担忧不无道理,但若因此落入一种典型的“平权运动”思考,因此看不到其他同志活动也蕴含相当的政治效应。 如倪文以“同性恋运动政治化之必要”作为结论,并接着指出仍有许多障碍使得同性恋主体、议题无法政治化,其一便是“缺乏常设性的运动组织与政治社群”。此种说法明显透露出以争取平权的公民运动为模型的思考模式,但本文要论证的便是在“公民平权运动”模式之外,尚且存在诸多的可能。 陈锦华(2002)的研究针对同志运动与网路之间的关系,探索本土同志运动如何在网路上展开,以及网路空间中运动能量的展现与局限。她以“华视偷拍事件”、“常德街事件”为分析对象,探讨这些行动事件如何由离线世界既有运动团体和同志网路社群共同动员、形塑的过程。陈文指出网路不仅作为实体社会中集体行动的工具或延伸,同志在网路上的行动就“已经”是运动的过程,其中关键就在于同志主体认同的重新凝聚与滋养。 同志在一次次网路行动里累积与展现的力量,包括藉由边缘讯息传播产生的颠覆性,在论述中凝聚对于处境、目标与手段的共识,进而使行动者加深对于社群与运动情感投注、促使认同的再建构,同志主体性在此过程中已然成形(陈锦华,2002:

138)。 尽管陈文所谓的网路同志运动仍着眼于同志如何在网路上因“华视偷拍事件”、“常德街临检事件”而动员、发展行动策略,企图以“连署”等集体现身的方式向社会提出抗议,但她对于同志运动的思考却相对宽广许多:“不要以为演练的结果只有在达到‘打败敌人’、‘撼动体制’的巨大目标才有效果。事实上,运动早已开始,能量也已展现”(陈锦华,2002:138)。该论点直接揭明同志主体“认同的再建构”本身就是运动的重要环节,这也正是本论文关切的重点。 若研究者一直将同志运动的定义局限于各式议题式抗争,或是指涉对异性恋社会发言的论述生产,无可避免地会窄化同志平权或同志运动的思考,遗漏其他同志活动所蕴含的凝聚同志主体认同、抵御异性恋霸权的能量。再者,当我们企盼拆解、破除异性恋霸权,女同志族群在日常生活中的连结便是酝酿、壮大这种可能的首要基础。 无论是2001年台北同玩节以“彩虹运动会暨雷斯杯”作为活动主轴,企图以“阳光、活力、同性恋”论述在异性恋社会中开拓出正面、健康的同志主体形象,或“彩虹宣言”宣示性的一句“社会再也不能忽视我们”,再再呈显出雷斯杯在休闲之外的诸多可能。然而,反观国内现有针对同志运动的研究,视线往往停留在议题式抗争,或是论述发声式的同志集结模式,忽略了此种同志球赛同样具有政治意义,以及凝聚同志族群向心力的力量。

1.3

分析视野:休闲政治 追根究柢,雷斯杯这项行之有年的女同志休闲活动,之所以在国内同志研究中缺席,是由于它表面上看似一项休闲活动,与所谓的同志运动沾不上什么关系。但若是我们更深刻地探究这项以女同志为主体的休闲活动,便能发现其中浓厚的政治意含,因为它不仅关系着参与者的自我认同,还蕴含了挑战主流论述的潜力。

1.3.1

休闲是充满权力斗争之政治场域 传统上,人们习以为常地将休闲视为个人自主抉择的结果,休闲看似用来添加个人生活乐趣、增进身心健康的简单又中立行为。但事实上,休闲却是个充满权力斗争的场域,例如Mowl和Towner(1995:

112)指出休闲是一个社会冲突的场域,单方面的愉悦可能是其他人不悦的来源。这种冲突不但发生在不同性别间,也会在不同的社会群体间产生。他们援用人文主义地理学(humanistic

geography)的理论视角来理解休闲行为中的权力关系,提出空间意味着一组特定的机会与局限,决定了我们所能进行的休闲模式。休闲固然是种抉择,但这种抉择却发生在某个机会/局限的配置系统中。而个人能够享有哪些抉择,往往随着我们的身分而改变(ibid.,

p. 113)。换言之,休闲活动并非全然是个人任凭自己喜好所采取的行为,相反的,社会对于休闲的系统性资源配置早已决定了什么人可以在什么样的时空下进行哪些休闲行为,其中充斥着权力结构与价值判断。 这样的理论观点帮助我们看见休闲从来不是种纯属个人喜好的行为,相反的,个人休闲经验与社会权力结构息息相关,包括阶级、性别、种族与性取向等社会因素,都不断地影响着我们能够享有哪些休闲空间或形式[10]。用这样的角度来检视同志休闲的议题,会发现由于性取向的不同,同志的休闲经验确有其特殊性。同志在生活中无时无刻都得面对异性恋霸权的监看与干扰,她们的休闲生活也不例外。因此,探讨同志的休闲经验是同志研究的重要议题,包括同志身分如何影响她们对于休闲活动的选择,以及在休闲活动中的体验与个人认同,她们又如何在其中发展出因应异性恋文化的策略。 针对此种休闲活动所蕴含的不平等权力关系,Shaw(2001)指出在休闲活动上,并非人人都享有同等的机会与选择余地,对某些人或族群而言,特定的休闲形式是不被鼓励或允许的。她同时援引葛兰西(Gramsci)文化霸权(hegemony)的概念,主张休闲亦是再制与合理化社会权力与资源不平等配置的重要场域,但这种霸权从未能达到全面压倒性的支配效果,而是涉及了一连串的斗争与协商,因而抵抗总是可能的。一旦某些休闲行为或情境挑战了既定的权力关系或主流价值,休闲活动作为反抗行动的政治意含便应运而生(Shaw,

2001: 186)。 上述的理论观点有助于凸显休闲确非单纯的玩乐行为,而是纠葛着各式权力关系的政治场域,当特定族群的休闲行为对于主流价值判断造成威胁时,休闲作为抵抗行动的政治意味便跃然而出。循着本研究的问题意识,后文继续追究性倾向与休闲经验之间的关系。 1.3.2

休闲是同志抵御异性恋霸权的政治行动 Jacobson与Samdahl(1998)针对老年女同志休闲经验的研究,指出若未对于老年女同志所经历的歧视与污名有一番了解,我们将无从理解她们的休闲经验。女同志的休闲生活每每受到异性恋体制的局限,在公众的监看下,她们必须担忧自己一旦身分曝光便会失去工作,乃至友人与家庭。故而休闲之于女同志,如同双面利刃,一方面充斥着压迫与威胁,不断强化女同志的弱势地位;另一方面,却也成为女同志用以抵御社会压迫的重要工具,在无法取得安全、免于骚扰的公共空间的情形下,女同志自己创造的属于自己的私有空间与女同志社群,便成为相当重要的避风港。 的确,因为同性恋身分的污名,同志们往往被迫在异性恋社会中隐身,但为了交友或休闲的需要,同志们倾向(或被迫)开发具有群体认同性质的“私有地点”,将休闲空间创造为有利于形成族群认同的一个“意义中心”(Mowl

and Towner 1995),例如T吧(女同志酒吧)。但是这种私密的同志休闲空间,乃是为避开异性恋社会的监看而设计,并未与异性恋霸权有着正面的碰撞[11]。相对的,本文的研究主题:雷斯杯(以女同志为主体的球赛),必须寻求一个较为开放的空间,而这种相对的开放性,形成了某些冲撞异性恋社会的效果。 如同Shaw(2001)所言,休闲活动的抵抗效应与意义同时发生在个人与集体的层次上,当个人投身某种挑战主流价值的休闲活动时,她不仅反抗某些物质或意识形态条件加诸她的限制,同时也为具相同社会处境的人充权赋能(empowerment),并削弱系统性的不平等,或是扭转主流论述。因此,休闲活动不仅关乎个人扩展机会或自我表现的行动,亦具有集体性的意味(ibid.,

p.189)。 以雷斯杯这个以女同志为主体的休闲活动为例,我们可以分别就个人与集体两个层次上来分析它对抗异性恋社会的政治效应。就个人层次而言,因为休闲活动牵涉个人经验与认同(Rojek

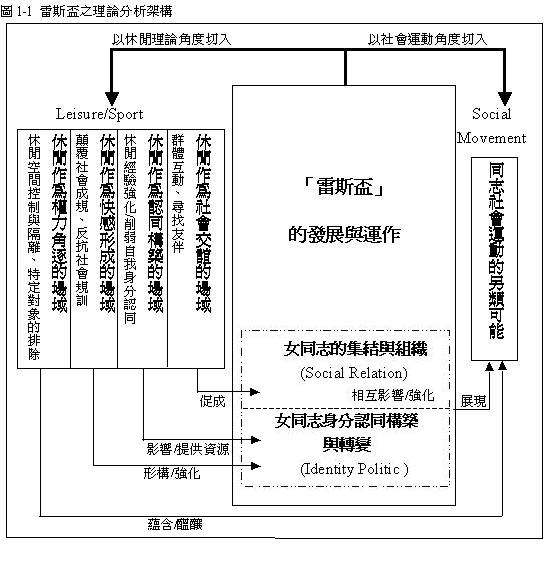

1995; Kivel 2000),不论是藉由这种聚会结识其他女同志,或与异性恋社会争夺休闲资源[12],参与者都极可能在这样的过程中发展出更为正面、强烈的女同志身分认同。Wearing(1992)亦提出休闲活动的抵抗性在于帮助参与者建构出不同于主流价值标准的认同,因此,笔者将雷斯杯与参与者身分认同的关系列为主要探究面向之一。 在集体的层次上,雷斯杯这项女同志休闲活动不仅挑战建立在性取向上的休闲资源配置不平等,同时构筑不同于主流论述的同志形象[13],与异性恋社会所建构的同志论述有所交锋。在这种新的论述产生的过程中,权力关系逐渐转变、松动。因此,本论文亦将探讨雷斯杯所建构的女同志论述对于台湾社会同志议题的影响,并分析其中所具有之对抗异性恋霸权的潜在可能。 根据上述理论概念,于此提出本论文的书写与分析架构。如图1-1所示,在此架构中,“雷斯杯”作为分析核心对象,其中“女同志组织集结”与“女同志身分认同的构筑与转变”为主要分析内涵[14],本论文分别由“休闲”与“社会运动”的理论角度切入,分析概念如下: 1.就休闲理论而言,长久以来,休闲被视为个人为纾解压力、增进健康的自主抉择行为,然而,休闲并非纯属个人玩乐,它尚且牵涉到四个场域:权力角逐、社会交谊、认同构筑与快感政治,笔者采用这三个休闲理论视角来关照“雷斯杯”这项女同志运动聚会。 (1)

休闲作为群体互动、社会交谊的场域,涉及社会关系(social

relation)的形成。在休闲的过程中,人们得以寻找自己的友伴,甚至在其中建立起属于私人的稳定社群。这种私人社群网络对于女同志族群尤为重要,普遍而言,女同志的性身分无法获得原生家庭承认,在这种局限下,友谊取代以往异性恋家庭扮演的角色,成为社会支持主要的提供者。然而,因为主流社会价值的污名,女同志被迫隐身,变成一个个孤立的沉默个体,女同志寻找友伴的路途因而显得困难重重。在这种脉络中,“雷斯杯”这类以女同志主体为号召所举办的活动担任相当关键的集结角色,以球赛为形式,在打球、筹画赛程的过程中,组织起一个奠基于女同志身分的网络社群。

(2)个人的休闲经验与自我认同总是相互纠结,休闲经验作为个人汲取以构筑自我认同的资源之一,自我认同则影响个人对于休闲形式的选择。当女同志离开某些同志专属空间(同志酒吧、私密性同志聚会),便被迫舍弃自己的同志身分,同志身分认同与公开休闲活动成为无法并存的冲突关系。“雷斯杯”的独特之处也在于它转化了这种冲突,当雷斯杯突破以往不见天日式的私密同志聚会模式,同时也影响参与者对于自身女同志身分认同的重新构筑。 (3)休闲也是引诱和展现快感的重要场域,个人的快感往往深受其自我认同影响,并具有颠覆既有社会规范的潜能,尤其是特定社会族群所拥有的独特快感经验,经常来自对于社会规训的反抗。雷斯杯为女同志带来的新兴快感模式,不仅壮大女同志认同,亦具有反抗异性恋霸权的力量。 (4)个人对于休闲活动的选择受到系统性的限制,包括主流价值认可与否、休闲资源配置不均等等,凡此种种的限制反映与强化整体社会的权力关系。当某些休闲活动挑战既有主流价值与休闲资源配置,抵抗的效应应运而生,这种休闲活动的抵抗意涵展现了社会运动的另类可能性。 2.以同志运动(movement)的角度切入,“同志社群集结”与“同志主体建立”,属于同志运动理论与策略的核心命题,雷斯杯在这两个面向上都发挥了不容忽视的力量。特别是在台湾同志运动遭遇到“现身困境”与“缺乏本土同运路线”等棘手议题的此刻,多元的思考方向显的格外珍贵。尽管“雷斯杯”未列身于现今的同志运动行列,但其运作与发展的经验中,所蕴含的集结与组织女同志社群的机制,以及凝聚、强化女同志身分认同的效应,都应是重新思考本土同志运动路线的重要题材。 在以上的分析视野下,本论文尝试回答的研究问题为: 1.

探究雷斯杯形成过程与历史脉络,及其作为女同志集结组织的特性和运作模式。 2.

雷斯杯如何影响女同志的身份认同构筑与转变?女同志的自我和集体认同的形塑又如何影响了雷斯杯的发展? 3.雷斯杯隐含哪些对抗异性恋社会的政治意涵?本研究希望藉此与台湾主流同志运动对话,分析当前同志运动的局限与可能出路。 1.4

研究方法 本研究将雷斯杯与女同志球聚定位为集结女同志族群、酝酿“运动”能量的重要管道,此特殊群体互动模式中的大小环节,都是提供重要讯息的资料,故主要采用参与观察法和深入访谈来了解掌握该群体的动态。 1.4.1 资料搜集 收集相关网站与BBS版上各式女同志球赛、球聚公告或报导文章,藉以追溯女同志球赛与球聚的发源与发展历程。球赛或球聚参与者在网路上发表的文章,包含诸多女同志对于球赛、球聚的观点与感言,亦为重要的研究资料。 此外,女同志球赛之媒体报导可谓少之又少,几乎只见2001年台北同玩节彩虹运动会之相关报导,但仍为不可遗漏的材料。本研究收集此类报导,以便分析、呈显雷斯杯生产的同志论述在异性恋社会中造成的效应。 1.4.2

访谈 访谈名单包括雷斯杯与女同志球聚的举办人员及参与者,以了解她们举办或参与动机,以及参与其中的体验与心路历程。 在举办人员方面,先行访谈首届举办人,再由该访谈掌握其他人员名单。在参与者方面,请举办人员提供相关人员名单,以电子信件说明访谈目的,了解个人有无受访意愿,再请受访者提供其他可能的受访名单(参见附录二)。 针对举办或参与球赛(聚)人员之访谈大纲如下: 1.举办或参与雷斯杯、球聚之动机 2.举办或参与雷斯杯、球聚之观察与经验 3.举办或参与雷斯杯、球聚对个人的意义(包括对个人女同志身分认同之影响) 1.4.3 田野笔记 笔者于2001年九月加入“小摩”拉子(女同志)垒球队,以队员身分参与垒球球聚、球赛与讨论球队事宜的会议。此外,亦以球员或啦啦队身分参与其他雷斯杯球赛[15],于参与期间制作田野笔记。

1.5

写作策略 本文分为五章,第一章为绪论,交代本文之研究缘起、问题与方法。 第二章探索雷斯杯与女同志球聚发源、发展历程与历史背景。据既有资料记载,雷斯杯发源于1995年,正值女同志刊物发声、校园社团成立的蓬勃时期。当时女同志寻求自我认同与友伴的资源亦大半集中于此种刊物或校园社团的连结形式上,本章企图呈显在此种资源配置条件下,雷斯杯这样不同上述菁英模式的女同志活动如何自发性的成形、萌芽与茁壮。并探究该活动在族群连结与人际网络开展上运用或开创了什么样的机制。 第三章关注雷斯杯与女同志球聚对于参与者个人身分认同的影响。雷斯杯与女同志球聚以“打球”作为活动主轴,为台湾女同志开拓出新兴的休闲经验,打破了以往女同志为躲避异性恋社会歧视与污名而退避于私密场所的休闲局限,本章将分析在“空间经验”或是“愉悦模式”上,雷斯杯与球聚如何为女同志们带来崭新的体验,以及认同重新形塑的重要资源。 第四章探讨女同志球聚与雷斯杯作为抵抗异性恋霸权的同志运动,其运动模式与特殊性。采用生活化的同运路线,雷斯杯与女同志球聚体现出同运模式的多元可能,而其中于集结动员上所展现的惊人力量,也是有助于重新省思当前同运困境的宝贵经验。 第五章为本文结论。本章将重新整理田野中的发现与分析,以回答以上提出的三个研究问题,论证此类女同志休闲活动的在“社群集结”、“认同构筑”与“运动省思”上的重要性,尤其着重于凸显其扩展多元女同志族群连结的面向,发掘其对抗异性恋霸权的政治意含,并提出笔者的省思,以及未来研究建议。 此外,在以下的章节,本论文将交替运用“同性恋”与“同志”二词,因为它们指涉的对象虽然相同,但两者却具有截然不同的意涵与政治意义。前者为异性恋社会所发展出来,即以性行为的对象来界定性身分,换言之,“同性恋”一词,原为异性恋社会试图以“科学、客观”的标准,标示出某些不符合“自然规则”的少数偏差份子,所创造出来的用语。“同志”一词却是在同志运动开始发展后,才出现的产物,“同志,不再取决于床上伴侣的性别,而是自觉主动颠覆异性爱霸权,并以此作为自身的性身分”(周华山,1995),相较于“同性恋”这种带有浓厚污名标签的词汇,“同志”代表的是致力破除异性恋“定律”的政治身分。本论文书写过程中对于此两者的选用亦延续这样的脉络,以下章节所出现的“同性恋”一词,用以描绘异性恋社会看待与定义爱恋同性者的方式,而“同志”一词则代表爱恋同性者主动援引的身分认同,用以描述具有此种身分认同者在异性恋社会中求生存,以及彼此集结的过程。 [1] 即本章开头引言。 [2] 所谓的“独立于学院之外”严格说来是相对性的,并不是说“雷斯杯”这样的女同志活动与学院没有任何交集,但相较于刊物发行、校园社团活动而言,女同志球赛的集结动员模式是相当不同的,其中比较分析留待后文细述。 [3] 女同志刊物与校园社团在人际网络形成与组织动员上具有高度的重叠性,亦有着紧密的渊源。简文与张文都约略提及这样的重叠性。 [4] 网路与现实世界相互增援的例子很多,例如郑文本身亦提出网路时常作为校园社团联络消息的重要工具,另外陈锦华(2002)的研究亦指出“线上/真实”并非截然二分的世界,甚至“线上”的同志活动与集结本身便相当“真实”。 [5] 台湾的本土研究中,“T吧”与女同志之“T/婆”角色议题总是形影不离。因为T吧作为女同志为逃脱异性恋社会发展的社交地点,相当程度的孕育了女同志的社交规范,而“T/婆”的角色扮演互动便是中间重要一环。赵文与简文亦在该议题上有相当着墨,但“T/婆”角色内涵并非本论文着眼焦点,故不于此多论。 [6] 这里的“运动”是双关语,一方面是指雷斯杯用以聚集女同志的球类运动(sport)形式,另一方面也指涉了本论文意欲凸显的此种球赛、球聚所具有之运动(movement)面向。 [7] 由“同志空间行动阵线”于1996年情人节前夕举办,让男女同志各自票选最受欢迎的公众人物,企图藉由此举颠覆异性恋单一情欲思惟,让社会正视同志这个情欲主体。 [8] 此为“同志空间行动阵线”于1996年2月11日举办以“寻找新新公园”为名之园游会。 [9] 即1995年12月两位政治性学生社团成员(并为工学院学代候选人)利用黑函攻讦部份学代候选人为男女同性恋者,并散发文宣。该事件的来龙去脉在张娟芬(1998)所著之《姊妹戏墙》一书中有清楚的描绘。 [10] 最为明显的例子就是,女性从未能在夜深人静时既自在又安全地在公园中悠闲步行。 [11] 笔者的意思并非指T吧没有任何对抗异性恋社会的重要性,相反的,这样的私密空间成为女同志在异性恋霸权重重包围下,交友、休闲与抒发情绪的重要据点,亦具有发展女同志认同或反抗异性恋霸权的潜能。在此如此描述T吧,只是为了用以对比雷斯杯(女同志球赛)的相对公开性质。 [12] 如同上述,此种球赛式的女同志休闲需要开放的公共空间,因而经常需要租借或洽谈场地。 [13] 2001年台北同玩节就以“阳光、活力、同性恋”对抗主流论述中“黑暗、悲情”的同性恋形象。当然,雷斯杯所生产的同志论述同时影响到参与者的身分认同,笔者将在后面以女同志在BBS上发表之文章为例,继续阐述其中的关系。 [14] “女同志组织集结”与“女同志身分认同的构筑与转变”之间有着密不可分的内在关联,为细述其个别内涵,本论文在此仍将它们作出区分,后文将描述两者彼此影响、强化的关系。 [15] 雷斯杯最初仅有篮球球赛,日后逐渐发展出羽球、排球等球赛,这些发展历程将于第二章中再行细述。 |