Archive for the ‘E001-跨性別’ Category

作業、髮禁與黑道大哥

【2003.12.04 中國時報 文/沈聿德(作者為中國技術學院英文講師)】

日前人本教育基金會提出,由於北一女護理教師要求高中女學生透過「觀察並畫下自己的外陰部」來認識自己的身體,不僅造成學生壓力,甚至有侵犯個人隱私的嫌疑,希望老師與校方能夠檢討。

前一陣子治平行動抓到了一名跨性別黑道大哥,媒體每天以煽惑的標題以及詳盡的文字敘述,編織出聳動有餘、但焦點模糊的報導-重點從來不是放在該名大哥級通緝犯做了些什麼;卻對他何時變性、如何變性與其親密關係做了十分詳盡的調查。

而前日新聞裡,北市永春高中的學生面對著鏡頭大聲喊著,他們希望將近來吵得火熱的「公投」理念落實在校方行之已久的髮禁議題上,要求學校還給他們「變『髮』革新」的自主權。

這三個消息看似毫無關聯,但筆者以為這其中牽涉到兩個很重要的課題:一是公私領域隱私劃分的雙重標準,一是遭撻伐已久卻無所不在的「物化」觀念。

觀察北一女護理作業事件,家長、社會輿論界,甚至是受理該申訴案件的基金會,長久以來期待學生能建立以「人」為本的學習態度,同時對執教者提倡以「人」為本的教育理念,卻弔詭地在另一方面又強調這樣的教育不適合以認識「人體」的方式,好迴避不必要的污名聯想,同時提出「隱私權」的概念來合理化他們的干涉行為。

突然間,「人體」都被「物」化了,身體被肢解成不同的部位,而且某些部位不適合被他人甚或自己以教育的手段(即便在這個例子中教師已經告知同學此作業不一定要交)來認識、掌控、挪用、型塑-因為在公領域上這叫做「隱私」-但諷刺的是學生對這個「物品」的認識,有可能從來都不足(最起碼在因著不同原因上婦科就診以前);而且,這個「隱私」在面對不同的專業人士(如老師、醫生)以及在不同的公領域(如學校、醫院)卻各有表述,遑論這位北一女教師也是護理背景出身。

反觀在跨性黑道大哥的新聞當中,報紙也好、電視媒體也罷,該名大哥的生殖器「變化史」可是一再上演,而他的「外陰」連同「隱私」可是眾多人得以拿來公開陳列販售的生財工具,遑論他的被捕罪因根本與跨性身分毫無關聯。又,倘若身體的不同部位的確因著公私領域或主觀認定有個人隱私之慮,不應被他人以任何強加脅迫或柔性勸說手段來加以改變;那麼,前日新聞中手摀著臉,對著鏡頭大聲喊著:「解除髮禁!」的高中學生,他的頭髮還算不算是自己身體的一部分?還是早已被劃歸成另一種「物品」,而擁有者從來不是他自己(最起碼在他上大學以前)?他能不能對校園這樣的公領域宣稱,我的頭髮也算是我的隱私?

當打造認識、看待自我身體的正確態度,可以藉由透過完整認識自己身體的各個部位,去除外在身體的污名,以實踐個人的身體自主權;當北一女護理老師無畏地面對著鏡頭,一方面陳述自己對學生無端捲入此次遭渲染放大的事件感到無限疼惜,另一方面對於教學上再單純不過的「認識自己身體」這個概念,竟被扭曲成向學生施加壓力,感到十分挫折;當永春高中的學生對著全國媒體激烈地表達自己對「髮禁」的不滿與怒遏,要求奪回自己身體部位的自主權;當我們的教育希望簡單化大學以下學生的學習與認知,卻期待學生一旦成年之後對自己的身體與性議題有全盤的了解-我們能不能重新想想:除了破除身體污名之外,也該是停止簡單化、物化我們的教育的時刻了。

鎂光燈讓醫生昏瞶

【2003.12.19 蘋果日報 文/劉仲冬(國防醫學院醫療社會學教授)】

日前,有一位黑道大哥入獄。通常獄方為了要確保犯人沒有在直腸內夾帶毒品,入獄都要檢查肛門,或許是這樣的緣故,監所發現了這位大哥的性器官異於常人。

◆台灣醫師習慣揭人陰私

他(她)沒有男性的外生殖器,可也不是女人。因為不知應當將他(她)安置在男監?還是女監?所以把他(她)送往醫生鑑定。

醫生鑑定後說:他是一個男人,因為他的DNA結構是男性的,只是出生時睪丸沒有自腹腔下降到陰囊中(即所謂的隱睪症),而且陰莖短小,所以看起來像女生。

這位大哥成長後的性別認同是男性,也一直以男人自居,且動手術切除過陰莖,使得生殖器的外觀更接近女性,雖然因為沒有卵巢及陰道,不曾有過月經。醫生根據醫學目前最喜歡採用的「基因論」判定他屬於男性,於是送他入男監,解決了監獄的困境。

這件事在我們好偷窺的社會,被愛刺探隱私的媒體,整整地喧騰報導了好些天。不但受刑人的母親被找出來,詢問他出生時候的外生殖器特徵,醫生也在電視上侃侃而談這位大哥的DNA結構、生殖器長相、做過何種手術、切除了什麼、缺少什麼,這位不在場受刑人的身體及個人隱私社會大眾被一覽無遺。

這件事牽涉的層面很廣,但是在此我不想批評社會,如何不尊重個人隱私,如何不能容忍性別差異。也不問經過這番折騰,這位受刑人在監獄裡,以及往後的日子如何度過,更不想建議我們的獄政單位改變態度,以比較仁道及尊嚴的方式對待犯人,我只想談談醫師的專業倫理問題。

◆病人對醫生信賴漸降低

早在希臘時代的希波克拉底醫師誓詞中,即有:「無論與我的專業有關或無關,我所目睹或耳聞有關病人的一切,不該被宣揚的,我將保守所有的秘密」。醫師因為工作的關係,常有機會接觸病人身體及個人隱私,所以有責任替病人保守秘密。這樣的要求古代如此,今天的專業倫理也一樣。但是在鎂光燈的照耀讓醫生昏瞶,越說越起勁,什麼倫理都忘了。

或許有人會認為被談論的是違反社會規範的犯人,所以沒有關係,但是在一個尊重人權的社會,犯人是人,也有人權。何況理論上醫師應當對所有的人一視同仁,對待病人不應因種族、性別、年齡、身分而有差異。這樣的平等,當然包括犯人。

為了增加電視曝光率,醫師在攝影機前大談病人的隱私是很壞的示範,這樣的行為不但會讓病人對醫生的信賴降低,也會傷害醫療專業的形象。近來醫病關係緊張,醫療糾紛增加,除了病人的消費意識抬頭,醫師的倫理觀念及行為舉止也應當深切檢討。

當變性遇到犯罪

【2003.12.04 中國時報論壇 文/高旭寬 台灣TG蝶園成員

女變男黑道大哥被列為治平對象的消息在新聞中被大幅報導,警方一度為了應該送往男監或女監而為難,最後雖然經過醫師鑑定其為男性,然而這個新聞的聳動曝光卻使得鄭嫌在收押期間的安全堪慮,也顯示媒體的報導和執法機關一樣,對變性人的了解仍停留於無知和歧視的階段。

在二元性別僵化的社會中,許多變性朋友從孩提時期就出現性別困擾,自然會將外在裝扮和行為舉止往內心的認同貼近。然而證件上的性別註記卻常常是生活的一大干擾,這不只發生在鄭嫌身上,也是所有變性朋友的困擾。去年蔡東成偽造女性身分證事件就透露出手術之前的變性朋友面對性別表現與性別身分衝突的窘境:持原身分證件被視為男扮女裝的變態,偽造證件則被當成有逃避追緝的犯罪行為,這種兩面不是人的處境正源自我們的執法機關對待弱勢族群的態度!

有媒體報導推測,鄭嫌犯案累累極可能利用變性來脫罪,這又是對台灣變性程序的誤解。變性手術至今仍被規範在「疾病治療」的範疇裡,並非是人人都可以做的整形手術,即便是雙性人也是同樣要經過一系列的醫療評估程序才得以進行手術。再者,如果變性是為了逃避追緝,那也得變更身分才有用啊!大家都知道台灣的戶籍資料詳細記載了每個人從出生到死亡的重要事件,其中當然包括性別身份的變更,而且無論是女變男或男變女,都有兵役體檢的詳細紀錄 (還附有醫師證明),警方真要追查嫌疑犯還怕沒資料嗎?將變性和犯罪意圖視為因果關係,無疑是一種無知和醜化的表現!

警方聲稱不知道該將鄭嫌送往男監還是女監,原因是「入男監,恐被傷;入女監,恐傷人」(媒體的標題),這樣的說辭看似符合人性,實質上卻是完全侵犯人權的行為!仔細想想:警察憑什麼結合媒體來揭露與犯罪無關的性別隱私?如果不將嫌犯的身分曝光,入男監怎會被傷?嚴格區分男女的界線,嚴禁男性進入女性空間的情況,不只發生在監獄裡,我們生活中常見的「公共廁所」就是最好的示範。例如尚未變更身份的「男變女」該進入男廁還是女廁呢?進入女廁萬一被識破,很容易被視為有偷窺或性侵害意圖的犯罪行為呢!我們對性別的狹隘思考往往會產生過分的焦慮,也不自覺地傷害了許許多多跨性朋友的生活。相較之下,鄭嫌的女友用珍惜、信任的態度來面對情人的性別事件,這樣的胸襟恐怕是所有「白道」望塵莫及的。

以上所述並非刻意將暴力的殺人犯美化成為英雄,只是在渲染的新聞事件中發出一點性別弱勢族群的聲音,期望我們的社會能夠善待跨性朋友,千萬不要讓電影「男孩別哭」中描述的真實人生悲劇再度上演。

反串是藝術也是心理治療

【2004.01.04 蘋果日報論壇 文/蔡明燁(英國諾丁罕大學亞洲太平洋研究員) 】

對許多人來說,當概念藝術家克里德以每隔數秒鐘自動開、關的電燈泡,贏得2001年「透納獎」的殊榮時,英國現代藝術已被宣判死刑!直到葛雷森.派瑞(Grayson Perry)在去年底成為透納獎的得主之後,這份「冷感症」才終於被打破。

陶藝富社會心理意涵

派瑞的得獎之所以引起各界矚目,可能有幾個原因:第一、他的作品擺脫了概念藝術的框架,觀眾可以單純用「喜歡」和「不喜歡」來評斷,而不必假裝聰明,令人鬆一口氣!第二、他是一名陶藝家,選擇以花瓶做為表達的工具,模糊了傳統對「純藝術」和「應用藝術」的分野,不過他的創作主題經常環繞在兒童虐待、悲慘童年、謀殺,或者對社會階層的諷刺等,使他的陶藝和一般的瓶飾又有很大的不同;第三、他是男人,但也有一個女性分身,叫做克萊兒(Claire),裝扮很像維多利亞時代的洋娃娃,因此當派瑞以克萊兒的身份出現時,他自詡為「男人兼女人,同時也是藝術品」。

根據派瑞的描述,由於繼父的暴力傾向,使他從小就生活在恐懼的陰影中,雖然出生於1960年,始終知道自己並非同性戀,可是很奇妙的,每當他偷偷穿上姊姊的衣服時,他就情不自禁感到喜悅、解脫,並和外界產生一種情感上的聯繫,在不知不覺中,克萊兒終於變成了派瑞的另一個自我,恰如他的藍眼珠是他不可分割的部份。

成年後的派瑞是反串俱樂部(的常客,而克萊兒獨特的造型以及派瑞聲譽日隆的藝術生涯,在在使他成了英倫反串圈中的知名人物。他在1986年認識菲麗琶,兩人於1992年結婚,並在同年生下女兒佛羅倫斯。

派瑞坦承,當佛羅倫斯第一次見到「克萊兒」時,顯然感到很困惑,但當她聽到克萊兒說話的聲音是爸爸熟悉語氣時,她逐漸鎮定下來,現在並和菲麗琶一樣對克萊兒習慣了!

有一次佛羅倫斯還告訴他,學校裡有個女同學曾很羨慕地說,真希望自己的父親變得有趣一點,也能試試當個反串者呢!(不過,這是否佛羅倫斯的一廂情願,抑或派瑞往自己臉上貼金呢?旁人可就不得而知了。)

當然,並非每位藝評家都欣賞派瑞的作品,也不是人人都接受克萊兒具有心理學層面的重要深度,然而正當派瑞╱克萊兒帶動了英國現代藝壇熱鬧的買氣之際,透納獎主辦單位對這些爭議才不會在乎哩!

資料來源:http://www.appledaily.com.tw/template/twapple_sub/art_main.cfm?loc=TP&showdate=20040125&sec_id=20&art_id=668210

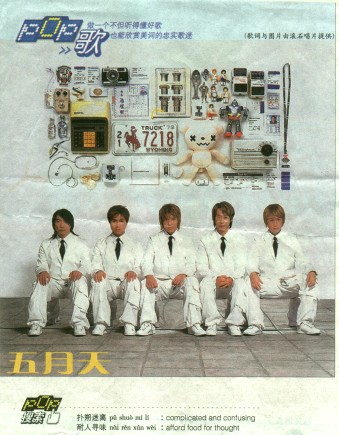

揭開變性人的思緒 分析五月天樂團歌曲<雌雄同體>

說變態,太沉重

【2004.06.06 中國時報 文/沈聿德 (作者為中國技術學院英文講師)】

日前媒體大幅報導某知名電視購物頻道上素有「銷售女王」之稱的主持人,原為生理男性,經換性手術後重獲新生;消息傳出後,該電視頻道高階主管們表態,認為換性與否並不影響到她的專業。果然,女主持人依然一襲專業與美貌,繼續在電視購物節目中,施展她那獨到的行銷魅力。

而前天新聞媒體披露了一則辣妹檳榔西施原為「男扮女裝」的社會新聞。報導中的文字滿是譏諷與警告,據警方指陳,該名檳榔西施「以『色誘』方式販賣檳榔,嚴重敗壞社會風氣」,同時警方也強調,日後「再有男扮女裝的檳榔男施出現,一律移送法辦」。

中央大學性/別研究室何春蕤教授被控在網頁上登載「人獸交」圖片之連結的官司,進入司法程序已數月。何教授曾當庭為捍衛學術尊嚴辯護,同時說了一句被採訪媒體廣為傳播的話──「正統學術的性學打從一開始發展,就是以研究性變態為主要目標,根本不是媒體上曝光較多的異性戀性教育知識。」

並置這三則新聞,我們可以一窺社會輿論下自由心證的「反變態」道德論述。透過重新檢視其內在的矛盾性,一方面得以重新勾勒台灣跨性/別族群困窘的受迫情境,一方面也反思台灣的研究與教育倡導已久的「多元文化」。

首先,觀察電視台女主持人的新聞,民眾除了一開始的錯愕反應外,由於已經習慣其工作上的親和力、專業性以及秀氣美麗的外貌,因此,在與既定的「性變態」想像不符、同時這位女主持人又已經完成手術成為「真」女人的情況下,民眾對於這麼一個已經「化歸」生理性別常軌(非男即女)且符合異性戀男女性/別判準的藝人,選擇採取默認與支持的態度。

然而,「男扮女裝」的檳榔西施,雖然已經工作數月,逐漸建立起顧客群(據報載顧客會多塞一點小費給她),同時融入這樣一個奠基於偶爾言語調情以及肢體碰觸的工作場域中,卻因為被控「扮女裝」違反「社會秩序維護法」而遭移送法辦。說穿了也不過是「扮女裝」意味著「非女人」,而按照異性戀性別常軌非男即女的邏輯,居中隱晦不明的地帶恰巧符合一般大眾對「性變態」的想像;所以,警方譏諷訓斥且豪不避諱,完全反映出相關類似新聞事件,執法者連同社會輿論以「道德標準」掩飾我們的社會打壓跨性/別人士存在的事實。

另一方面,倘若換性女主持人可以被視為歸類成「性變態」,但是尋求手術一途以重新定位自己在性別二分之異性戀論述下位置的主體,同時被大家鼓勵、認可;那麼,男扮女裝的檳榔西施其實是不是因為還不夠「符合」性別二分下非男即女的身分,理當必然成為「危害社會秩序」的「性變態」呢?而何春蕤教授研究人獸交議題,超越了性別二分非男即女的想像,當性/別界線模糊、「人類」與「動物」的分別不復存在,這樣的研究對象不僅是大眾想像下的「性變態」,更是毫無扮裝掩飾且不值得研究的「性變態」嗎?

果真如此,那麼我們對於「變態」的想像依然停留在「非我族類」的想像,並沒有因為教育部甚或是性/別團體多年來致力推動性/別教育而有所改變。我們的性/別教育說穿了只是另一個非男即女的性別二分變形,在這個變形下,即使要非男即女,也得選擇一邊靠攏。

當變性藝人出現在螢光幕前,觀眾被問到的就是「如果她當你的女友,你要不要?」這樣千篇一律的問題,我們只是把換性手術當成是一個整形手術看待,完全沒有考量到這樣的手術意味的絕對不是型塑美貌、向另一個性別身分靠攏,而是型塑性別、重新改寫自己可以掌握的人生軌跡。

我們的社會打著「多元化」的旗幟,一方面卻極力打壓與自己不同的人,另一方面又拿著道德標準限制性別議題上多元研究的自由。我們周遭到處存在之自由心證「反變態」論述,是有歷史的;而我們要重新省視的,正是那樣的歷史成型脈絡,且透過那樣的脈絡,替所有背負著「性變態」一辭的性/別受迫主體,找到一個認識自己,建立自我,同時去污名化的可能。

性別表演與易裝癖

【1994.11 立報 文/陶雁(筆名)】

謝敏在十一月七日對張小虹的書評中認為「真正具有顛覆性的研究,不會只是說性別表演暗藏了許多情慾的流轉,而會告訴我們:為什麼我們只敢在表演、戲劇、嬉戲中,偷偷地踰越性別規範,而在真實生活中,卻這麼一成不變、服服貼貼地受制於它?」

我不敢在此判斷謝敏對張小虹的評論是否恰當,不過我覺得謝敏一再強調的「真正具有療效的女性主義」云云,似乎太偏重對現成社會結構分析,而且「真正的」這個形容詞顯得頗為排他,似乎忽略了其他同時有效的論述策略之可能。現在讓我試提議另一種可能會具有顛覆性的女性主義論述,即,串連易裝癖(cross-dresser)的女性主義表述(張小虹的講法也當然可以看做這種論述的一部份)。

易裝癖是似謂「性少數」的一種,她(他)們常和同性戀,或者「變性者」混為一談,其實這三種性少數各有不同。同性戀是在性愛上偏好同性,變性者則是在性別認同上和異性認同。而易裝癖則是在穿上異性衣服後有快感或性興奮。

誠然,易裝癖中或有做奸犯科者,正如任何一種族群中均會有「壞人」一樣,但是我們不應該以偏概全,而認定易裝癖者一定是心理不正常、不健全,或具有極邪惡之可怕人格者。不要忘記,手淫者、口交、肛交者過去也被這樣認定過,而同性戀者至今在某些人眼裏仍是如此。

易裝癖,就是一種性偏好而巳,一種無害他人的性嗜好,或甚至是一種可以後天學習而來的性品味。但是因為它顯然挑戰了某種性別規範,所以遭到歧視、嘲笑和打壓。易裝癖走在街上若被發現,尚有被逮捕的可能主流社會對情慾人權的踐踏可見一斑。

任何一種性少數,不論是同性戀或易裝癖,都不必然和女性主義有關或無關,它們說是在實踐的互相奧援中發展論述、彼此串連,進而豐富彼此的內涵,發掘出彼此運動中內部中更多的差異,卻也更擴大運動的基底。

這樣來說,易裝癖也是一種女性主義可以考慮串連的對象。謝敏在文中曾說,舞榭歌台中的易表演有其顛覆性,真實生活中卻少有人易裝。這個說法忘記了廣大易裝癖的存在,。這些易裝癖者很多都是隱性不自覺的,或不敢出櫃自承身份,所以常用些枝枝節節的方式偷渡易裝癖的欲望。可是一旦易裝癖有某種正當性,他們就可以形成次文化圈,大批易裝癖就會紛紛出櫃同時也會使更多人因好奇嚐試易裝癖,而發現妙處成為易裝癖的新同志。

易裝癖除了在真實生活中外,也可在性生活中扮演促進愉悅的角色,顛覆大男人主義的及異性霸權,我會在另一篇文章中詳談這一點。

不論如何,既然在現實生活中就有一批易裝癖,女性主義似乎可以在肯定舞台的易裝表演之同時,也去正當化這些現實的易裝癖者,這樣豈不造成對性別規範的更大顛覆?例如,在婦女運動的遊行中邀請易裝癖的加入,或者在論述中對「強迫服飾」機制的反抗這個「強迫服飾」和「強迫異性戀」、「強迫性別分工」等機制一樣,都是女性主義者要反抗的父權機制。

國內上千變性人? 女變男較多

【2004.11.23 聯合報 記者梁靜于/高雄市報導】

國內到底有多少「變性人」,官方尚未有統計資料,有醫師估計可能超過一千人,以女變男比較多。

據了解,雖然變性手術過程中,變性人身心都承受痛苦煎熬,不過現代醫學已能將性器官做得維妙維肖,甚至有變性人表示做愛時也會有快感。

高雄榮總整形外科主任陳錦時表示,傳統男變女手術將陰莖、陰囊切除,保留陰莖的表皮,置入「陰道」,部分龜頭做「陰蒂」。先進的技術是將龜頭下半部與連接的尿道海棉體保留,將其反摺到陰道深部,做成假的子宮頸,由於保留「背神經叢」,做愛時也會有快感。

女變男由於是「無中生有」,手術比較困難。先取下前臂橈動脈皮瓣連著一半橈骨,皮瓣包著橈骨看起來像根陰莖,再將尿道延伸出來,包在陰莖裡,於是站著也可以排尿。只是人造的新陰莖不會變軟,平常得豎起來用皮帶壓在肚皮上。因手術也保留橈骨神經,讓變性後的男人在做愛也有感覺。

民生醫院整形外科醫師王泰然說,變性手術至少要兩名精神科醫師鑑定才能執行。變性人大部分都有「另一半」陪伴,並對「愛人」照顧得無微不至,也幫忙隱瞞家人。國內曾發生變性人父母獲悉女兒要變性,衝到手術室外阻止,叫醫生不准動刀,否則要醫院好看。在家長威脅下,儘管變性人簽署同意書,最後醫生僅為她除去乳房。

陳錦時表示,據他了解,有不少變性慾的人到泰國或他國做變性手術,由於沒有精神科醫師鑑定,無法到戶政事務所改變「性別」。

聯合大學講師 男變女 三個孩子叫他爸

【2004.11.23 聯合報 記者梁靜于/高雄市報導】

![2363276-951764[1]](https://sex.ncu.edu.tw/blognews/wp-content/uploads/2014/01/2363276-9517641.jpg)

聯合大學講師周德榮三年前變裝為女性,他昨天首次同意記者拍照,表示今後要為變性者爭取權益。

記者梁靜于/攝影

國立聯合大學講師周德榮是三個孩子的爸爸,三年前取得醫師變性鑑定證明後,開始女性打扮。昨天「她」到國立高雄師範大學參加研討會,首次坦然面對媒體記者採訪,訴說「變性」的痛苦掙扎,強調今後要勇敢地站出來,爭取「變性人」的權益。

周德榮在變裝之前向校長報告,校長尊重「她」的性別選擇。第一次穿著女裝上課,「她」緊張萬分,結果有些師生不能適應,甚至向教育部檢舉,所幸反對聲浪很快就消減,讓「她」得以確保教職。不過穿著女裝回家,兒子叫「她」「爸爸」,「她」心理衝突、矛盾依舊很大。

四十五歲的周德榮昨天穿著碎花洋裝、腳踩高跟鞋,手腕掛著綠色提包,走進「性別經驗質性研究研討會與工作坊」會場時,沒有人發現他是男人。當主持人謝臥龍介紹他是國立聯合大學講師周德榮,一些不知情的學員還以為女講師擁有男性化的名字,等到周德榮開口講話,大家驚訝「她」居然是「他」。

周德榮說,他是獨子,從小就喜歡當女生,讓「她」在司法單位任職的父親很受不了,母親也多次哭著要求「她」不要這樣。「她」服兵役時,和一名排長談戀愛,從此更堅信自己是個女人。

周德榮希望外人,包括媒體,視他為女性,最好報導也寫成「她」。「她」表示,為了傳宗接代,十二年前和一名幼教老師結婚,每次都是「非常」努力才讓太太懷孕。太太一直以為「她」是性冷感,後來確定「她」是個裝錯軀殼的女人,痛苦很長一段時間,直到最近兩人才能像朋友般地討論家務事。

「她」說:「我比太太還要痛苦。」在環境的壓力下,「她」憂鬱到服藥都無法控制情緒,自殺過三次。五年前找精神科醫師文榮光鑑定,經過兩年觀察,確定「她」是原發性變性慾。拿到證明後,興奮地晚上睡不著覺,並且做出今後要打扮成女人的決定。

變裝三年的周德榮,一直很低調,媒體記者採訪「她」,「她」都要求不可具名,也不可以拍照。昨天研討會上發表「以詮釋學觀點論述的變性慾文本教育內涵」之後,他似有所悟,決定勇敢地站出來。

周德榮已經為自己取了女性名字「周璧蘭」,由於國內法令規定四十歲以下的人才能實施變性手術,他對於不能在國內將陰莖轉化成陰道,感到遺憾,但是仍像一般女人一樣需求愛情與慾望滿足。

他說,現在所有變性慾的人或是變性人,幾乎都躲在秘密花園,他要站出來爭取反性別歧視法,讓在兩性之間擺盪的人,走出陰暗的角落。

媒體工作者的傲慢

【2004.11.29 自由時報 文/鄭智仁(媒體工作者)

拜讀聯合報梁靜于記者回應「媒體暴力下脆弱的生命」一文(自由廣場,十一月二十七日),驚覺媒體工作者的傲慢,莫過於此,世界的改變,絕非一篇報導即可完成,更可怕的是,多數媒體工作者對這種傲慢經常毫無所悉,甚至自詡道德崇高,一筆論天下,卻忘了筆下的主角在報導後每一天所要面臨的生活掙扎與困境,這些都不是記者能幫得上忙的,也不應該用一句「報導後也許會引來更多關懷,讓你走出孤獨」來掩飾自己的文字粗暴與無知。

筆者在過去的工作經驗中曾與社會福利團體有過不少接觸,以個案來呈現社會制度或社會結構的匱乏甚至歧視,幾乎就是我最主要的工作內容;當時每次訪問當事人,下筆時都是以化名的方式來處理,這已成了同業間不成文的專業法則;即使當事人積極想曝光,若涉及性侵害或家暴事件,更不可貿然照登,因為這已構成違法行為。

記得有次訪問智障團體新聞,使用的照片還得小心挑選,避免以正面呈現讓人足以辨識當事人的身分,但聯合報竟然未警覺到性別少數者的身分,將當事人的全照及基本資料曝光,對當事人來說,社會壓力形成之始,也是媒體斷人生死之故。

梁記者表明的立場主要為:

第一、秉持關懷弱勢的心態,絕無惡意炒作新聞;第二、一開始她也表明記者身分,絕無偷窺之實;第三、包括高雄師範大學性別教育研究所副教授謝臥龍及受訪的變性慾A教授都沒人告訴她這樣的新聞要如何處理,包括「A教授所要承受的環境壓力是我事先沒有去認真思考的,少數性別的脆弱也非我這個沒有時常接觸過『他們』的記者所能想像」。

以上立場,或許並非單一個案,可能是多數的媒體工作者抱持的心態,簡單來說,梁記者在撇清之餘,似乎也把新聞專業全丟到腦後去了。

質性研究與新聞報導的工作性質差別為何?如果真如梁記者所言,性質不同,但目的相同,「都是希望能為弱勢團體爭取、維護權益」,那行為粗暴,就可以掩飾目的的正當性嗎?質性研究的方法很多,最重要的就是「同理心」,但又不忘站在專業立場進行分析;如果記者連「少數」身分可能面臨到的社會壓力都無法料想到,又如何事先去判斷哪種身分為弱勢團體?何者需要外界關注呢?如果記者連處理新聞的專業都需要別人「提醒」,那和任何一位可以提筆著文的人有何差別呢?

既要關懷弱勢,又對當事人無法感同身受,就造成封建餘孽的「清官心態」,亦即我是幫人民做事,是為人民好,所以你不應該指責我,即使人民已經因此活在水深火熱的環境中;媒體工作者覺得我在做好事,至於之後你的生活怎麼過,會不會遭遇異樣的眼光,就不是我能負責的了!當事人訴說了一個半小時,梁記者卻無法理解A教授可能面臨的處境,甚至還撇清責任怪罪別人沒有提醒,是否也太天真了,並且也缺乏新聞專業最重要的敏感性?

其實,這種心態不僅只出現在媒體工作者的身上,就連專業的助人工作者都可能會不自覺地形成專業傲慢,真正需要被幫助的人,可能因此被淹沒在一堆表格與計劃中,卻喪失了當事人的主體性。

法國《年鑑學派》靈魂人物布勞岱爾(Fernand Braudel)曾論及:「戰爭不是一個純粹由個人活動所支配的舞台」,個人英雄主義之下仍有待考察的社會、經濟與文明,綜合來看才是完整的歷史觀;如果媒體工作者仍認為世界可藉由一篇報導而改變,卻忽略每天日常生活所累積的生命經驗絕非如此單純,或許可以想想:同志運動在國內起碼有十年以上歷史,但歧視同志的新聞報導仍不斷出現,也就是說,單純善意並不足以築成一座城堡,唯一的方法就是尊重當事人、完整傾聽他╱她的生命歷程才有辦法共創和諧、多元的社會,由上而下的權力流動才有被倒轉的一天。